華林のブログ

2022年08月06日(土) 華林のブログ暑き日の みづべ(水辺)に風も 身をひそめ しらさぎと亀 游び(あそび)をりぬと

2022年06月22日(水) 華林のブログ

かは(川)の端(は)に ひとつふたつと ひらきけり 清き真名井と 美(うま)し真名井と

伊勢、五十鈴川にて 陰暦5月23日

ここが「二見」の由来か …

2022年06月17日(金) 華林のブログ

五角形 … 形の話 その2

形の話の2回め、今回は五角形です。

五角形といえば正五角形を思い浮かべますが、五芒星もまた伝統文化では五角形の一種と考えればいいでしょう。

五芒星はヒトデの形です。名前に「星」が付くように、星を表現するときに古くから五芒星、または六芒星で表現します。五芒星は、子供のころなどには一筆書きで描ける形としておなじみだったかもしれません。

桜、梅、椿など花びらが五枚あるいは五つに裂けている花は自然界ではいちばん多いと言われ、五角形は花の形として模様や家紋など優美にさまざまな文化にとりいれられてきました。アメリカの国防総省=正五角形型は「ペンタゴン」の愛称で知られています。幕末につくられた函館の五稜郭=五芒星型もよく知られます。

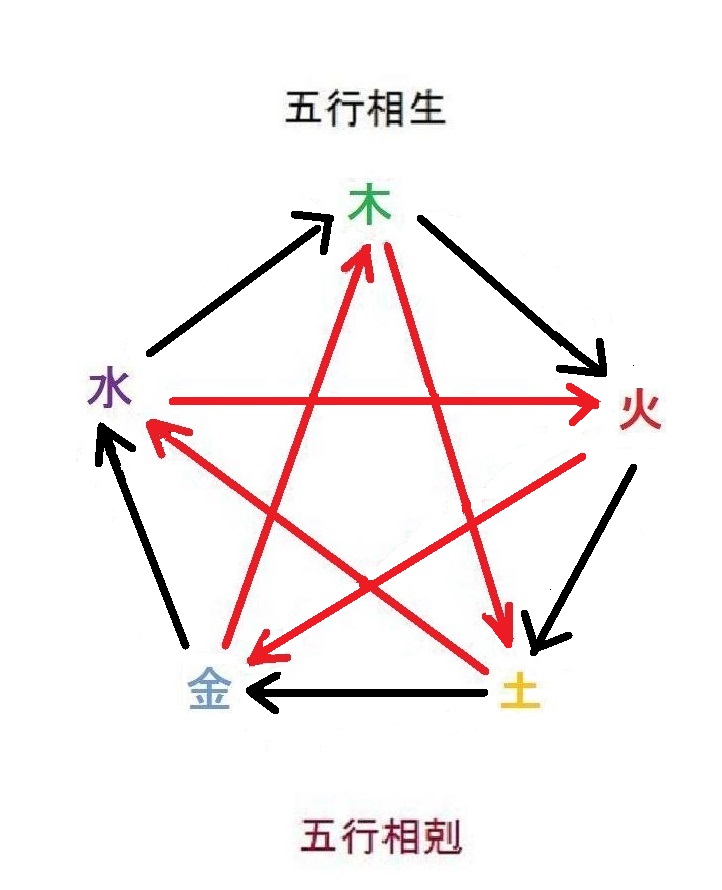

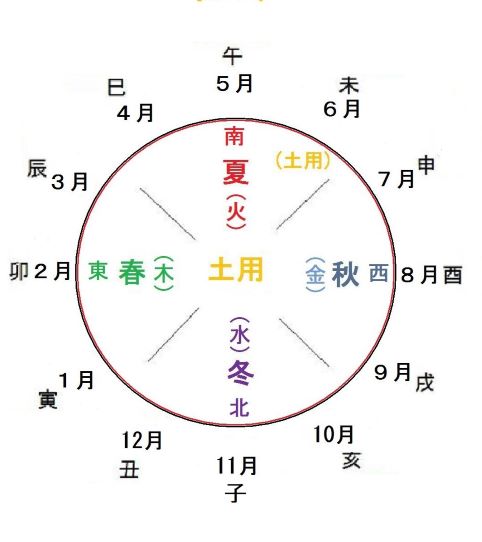

五角形は強い吉祥の形としてとらえられています。数字としての三、五は伝統文化では頻出するもので、「3」は三極=天地人を表現し、「五」は五行(または五方など)=木火土金水を意味します。形になったときにも五角形は五行を隠喩するものとなり、五行は循環するのが本意ですから五角形はまさに五行の循環を示す形ともなります。

同じ五角形のなかでも、平安時代の陰陽師の名前を冠した「晴明桔梗」はややちがうニュアンスを持っています。五芒星の形でありながら、部分的に線と線の間に隙間をつくっており、一筆書きで描く五芒星の筆順を示唆するものとなっています。

ふつうの正五角形は五行が循環する形となりますが、つまり、普通の正五角形が五行の「相生」関係(次々と生まれてゆく関係)を意味するならば、五芒星は五行の「相剋」関係(剋する関係)を意味します。晴明桔梗はまさにこの順序を示した形となっており、不気味な形であるとか、これを紋とした明智光秀のように波乱に富んだ結末を呼ぶ形であるといわれることがあるゆえんです。もちろん〝悪い〟ということではなく、激しさや攻撃性、相反する力の両立、などといったことを意図するということができます。

あなたがこの形をみてなにか胸騒ぎを感じるとすれば、ひょっとしたらそれはかなり鋭い感性かもしれません。

五芒星(ごぼうせい)のなかでも特殊な「晴明桔梗(せいめいききょう)」。五芒星の形だが部分的に隙間があり、一筆書きの五芒星を示唆している。

五行の相生、相剋の図。黒色の矢印→は五行の循環=相生をあらわし、ふつうの五角形となる。赤色の矢印→は五行の相剋をあらわし、矢印の方向性を加味すれば五芒星のなかでも晴明桔梗と同じ意味合いとなる。

2022年06月12日(日) 華林のブログ

はす若葉 風ここちよく 弁天の 池で言あげき 亀聞きをりぬ

2022年05月30日(月) 華林のブログ

形の話 その1

前回は「数」についてみました。数は伝統文化においてはたいへん重要な意味を持ちます。同時に現代の先端の科学でも数・数式がリードしていると言ってよく、その一致には興味ぶかいものがあります。

今回のテーマは「形」です。伝統文化に登場する「形」も「数」に対応しています。三角形、四角形、五角形、六角形、五芒星、六芒星など名前に数字を冠した「形」です。「ヒサゴ」は七を隠し持っています。

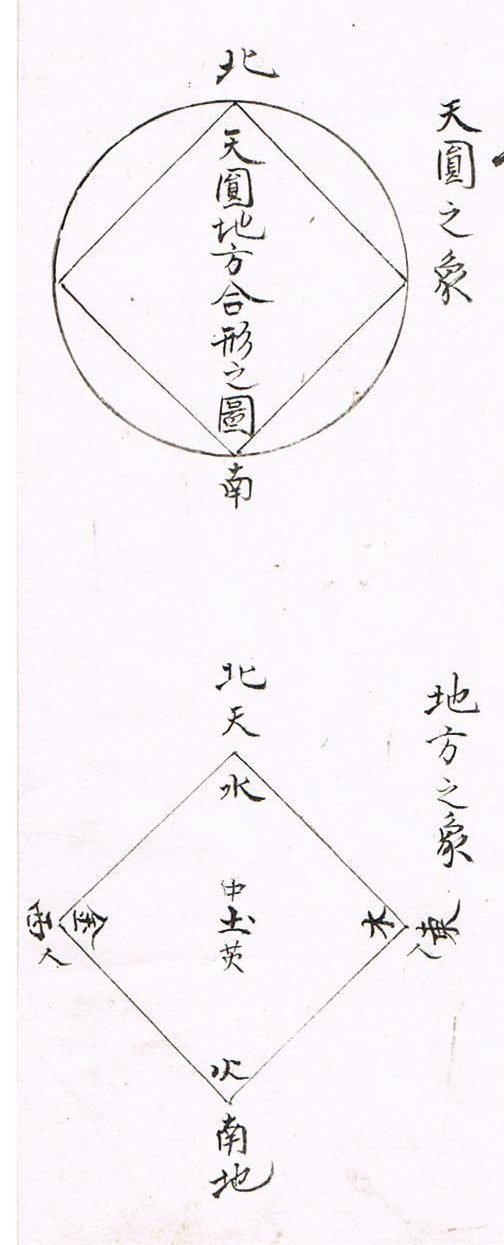

まず「天円地方」の哲学をとりあげます。天は円形、地は方形=四角形であるという哲学です。日の丸の国旗はこの哲学によく合致しています。同時に、天の円い形には天の色とされる「赤」が配され、地の四角には地の色とされる「白」が配されています。

形の観点からは、植物は茎などの形がおおむね丸いことから「天=陽の性質」が強い、としているものが江戸の生け花理論にはあります。器とは「陰」の形なので、【器=地=陰】に【花=天=陽】を挿して陰陽を和合させるということです。陰陽はそれぞれが単独にあるのではなく、両者が交わるということをアジアの伝統の哲学は何より大切にします。

三角形は重要な場面に多出する形です。まず、「火」の形を三角形で表現します。具体的にも火は三角形にみえる場合が多いですが、むしろ火が持つ「気」や目にみえないミクロの世界での火エネルギーのあり様を三角形で表現していると考えてよいでしょう。ちょっと難しいですが、火を意味する三角形は、一筆書きをするなら左回転の三角形となります。基本的には正三角形を思い浮かべるのがよいでしょう。

四角形は「天円地方」の「方」でもあります。正四角形=正方形を思い浮かべると理解しやすいでしょう。「方」の字では「方角」の意味がいちばん古いとされ、「方角・方向性を表す形」として四角形は登場します。

江戸の花道家・国学者の書には『地は南北に伸びるヒモを中心軸として宙に吊られ東西方向にぐるぐる回転しているようなもの』と記されており、地球の自転のあり様をうまく表現していますが、この南北、東西という二つの対照的な「方向性」を「方形」で表現しています。「地」が方形であるというのは目にみえる形のことではなく、動きの方向性を表現する形なのです。

江戸の花道家、歌人、国学者でもあった関本理恩の書中の「天円の象(天円地方合形の図)」「地方の象」の図。下図では北・南は「天・地」、東・西は「人」とされている。これは「天地人」の隠された意味のひとつ。また東西南北と中央に「木火土金水」を配し、五行の哲学にもなっている。下の方形の図の四方の角ばった部分が矢印のように「方向性」を示す。極、無極といった考え方もここから生まれ、北極・南極という言葉もこれに由来する。

2022年05月18日(水) 華林のブログ

数の話 その2

アジアの伝統文化においてもっとも重要な書の一つである「易(周易)」には、よく知られる「天一・地二、天三・地四、天五・地六、天七・地八、天九・地十」のくだりがあります。天の各数を足せば二五、地の各数を足せば三十、天地の総数は五五です。

天は「陽」、地は「陰」なので、ここに天数=奇数=陽数字、地数=偶数=陰数字への強い意識があります。伝統文化や作法、まつりごとなどでは奇数・偶数の区別を大切にする場面が多くみられますが、そのひとつの原点が「易」のこのくだりと考えてよさそうです。

これは、前回の【数と循環】では、いってみれば二進法の性格をもちます。日常や伝統文化の多くの場面で奇数=陽数字が尊ばれますが、これはたんに「陽が貴い」とばかりも受け取れないようです。その詳細はまた別の機会に考えてみたいと思います。

易には、このような数の法則で鬼神(鬼はこの時代では祖霊を意味する)が働く、と書かれ、つまり目に見えない「気の世界」の法則であるとのべています。目に見えない気の法則がじつは人間の美意識や人生に大きな影響を与えている、というのです。また前回の十進法・十二進法・七進法、今回の二進法のほかにも、九進法などは目立たないながらも不気味な存在感をみせています。

さて、進法の話はひとまずおいて、伝統文化の核心の部分では「ゼロ=〇」が重要な意味を持ちます。

いまでは誰でも抵抗なく受け入れる〇という数字は、かつてはなかなか理解されないものでした。ここで重要なのは、「無」と「ゼロ」が違うものだということです。ゼロを意味する漢字「零」も「無」とはちがい、「零」はかすかに存在していることを示すものです。

ゼロはインドで〝発見〟された数字とされます。まったくの無ではなく、中が空であるもの、あるいは「一」の前段階の出発点、といったニュアンスです。諸説はあるようですが、初出はかなり古い時代と思われます。

アラビア数字(陽数字)ももとはインド発祥とされていますが、アラビア数字の0の字が、中が空である姿、象形になっています。この「空」が、よく知られる般若心経の「色即是空、空即是色」に登場する「空」と同じと考えていいでしょう。

ちがう言い方をすれば、同じインド哲学の系譜上にある「阿吽=あうん」の「阿」がはじまり、つまり「一」を意味するとすれば、そのまえにある原初状態を「〇」と考えることができます。また、陰陽五行の哲学では、最初に「太極」があり、そこから「陽」と「陰」がうまれ、さらに陽と陰の組み合わせで「五行(木火土金水)」が生まれた、と説きますが、この太極を〇(ゼロ)と同じもの、と解釈することも可能です。現代の宇宙論では、宇宙は百三十八億年前にほんの小さな「点」から始まって急速に膨張した、などとされていますが、この捉えどころのない始まりの部分を「ゼロ」に重ねてみるのもイメージを得るのにはよさそうです。

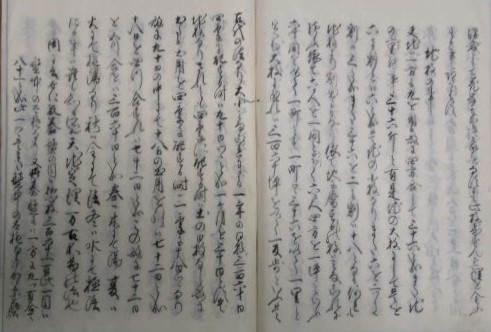

江戸の花道家、歌人、国学者でもあった関本理恩(古流四代家元)が幕末から明治初頭にかけて記した『古流生花太極図説』にも「天数、地数」にかんする記述がある。写真は「地数の事」の小見出しがつけられたページ。

2022年05月01日(日) 華林のブログ

数の話 その1

生け花や伝統文化では『数』が重要な位置を占めます。たとえば伝統的な生け花では「本数」は一種類ごとに奇数とされることが多いようです。ただし「2」だけは奇数あつかいもする、という不思議な考え方もあります。伝統文化につきものの「節句」は、三月三日、五月五日、七月七日、九月九日と奇数が重なる日です。ほかにも数にまつわる話は少なくありません。

そこで、それらの個別の事例ではなく数にかんする基本的な古来の考え方も見てゆきたいと思います。

アジア古来の哲学では根底に『循環する』つまり『渦』の思想があります。言いかえればすべてが『らせん状に進む』ということです。それはアジアにかぎったことではありません。そして「数」にも循環や渦、あるいはらせん状に進む、という考え方は反映されます。

十二支(ジュウニシ)=子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥は私たちの生活ではおなじみです。たとえば子年が過ぎて十二年たつとまた子年にもどります。十二で一周期なのでこれは「十二進法」と呼べます。ここでは子年生まれ、辰年生まれ…などどの干支の年に生まれたかが問題となります。これが「循環する」ということです。

また甲乙丙丁戊…の十干(ジッカン)は十でワンセットなので「十進法」で循環してゆきます。かつては、この十干と十二支を組み合わせる方法で年を表現してきました。六十通りができるので六十年でひと回り、実際に生活するうえでは不便は感じない周期です。甲子園球場など年の干支で命名された例は最近でもみられます。

十干十二支と呼ぶように、どちらかと言えば十干が主なもので十二支が補助的なもの、という考え方がここにはみられます。「干・カン」は「幹・カン」と同意であり、「支・シ」は「枝・シ」と同意です。つまり幹と枝の関係です。

もっと身近なものに曜日があります。中東、西洋文明に由来するこの週七日制、七曜日は太陽・月・火星…と七つの天体の動きにもとづくもので、そういう点ではやはり太陽・月・木星(歳星)・火星…にすべてを対応させていくアジア古来の陰陽五行の哲学にもつうじるところがあります。これは「七進法」です。今日でもほとんどすべての人の生活のリズムはこの曜日による七進法によって左右されています。洋の東西を問わず神話でも天地創造の7日間・神世七代など、また人が亡くなると七日周期でお祀りをするなど、七は目にみえない世界の一つの単位となっています。

つまり、数字にはものの総量、総額を示すという側面と、ここまでみてきたようになんらかの周期で循環してゆくときの「現在地」を示す、という二つの側面があることが分かります。そしてその「循環のなかの現在地」には何らかの性格付けがされます。曜日では多くの会社では土日は休日とか、十干の「甲」はものの始まりの地点、十二支の午は激しい火の様相を呈す、といった具合です。そして特定の周期で循環するとき、その周期が十であるのか、十二であるのか、七であるのか、によって生活や文化が大きく左右されるのです。(次回につづく)

アジア古来の哲学では「循環する」ということが根底にあるので、季節や月のめぐり、方角などすべて「円図」で表現することができる。季節も月もぐるぐる回転しながらすすんでゆく。十二支が歴史上もっとも早く出現するのが「月」にあてはめる方法で、 一年は十二か月なので合理的だが、不思議なことにこのいちばん合理的な月への十二支の配当が歴史的にみて最初に忘れられ、年・日への配当が今日ではよく知られている。(図/華林制作、禁無断転載)

2021年12月15日(水) 華林のブログ

隅田川の七福神と海の文化

東京・隅田川の下流は東京スカイツリーができて近代的な様相を呈しています。なぜかニューヨークのマンハッタンを想い起こさせます。

東京湾に潮が満ちる時間などには、この辺りには海水が入ってくるそうです。つまり海魚も入ってくるわけで、どうりでカモメ(ウミネコ?)が多いわけです。

ここには「海の気配」があるのです。考えてみれば、ここだけにとどまらず東京23区のかなりの部分にまで「海の気配」はおよんでいそうです。「江戸」という名前の「戸」は戸=入口であると同時に「処(と)」であったかもしれません。難波江つまり大阪湾から古いアスカの文化圏が生まれたのに似て、東京の江、つまり東京湾が江戸・東京の文化圏を形成する原動力となった、深層の部分ではそんなふうに考えることもできそうです。

隅田川の東側、墨田区に「隅田川七福神めぐり」のコースがあります。こちらはスカイツリーとは打って変わって情緒ある地域。古い町並みに新しい建築物もよくマッチしていて、樹々や小公園もあり、ほっと息が付ける素敵な街です。近くには料亭も多く夕刻には芸者衆の姿をみることもできるのでしょうか。歴史的にみると激しい変遷もあったようです。

七福神めぐりができるのは自然と文化が調和した地域が多いようですが、ここも例外ではありません。そして、とくに印象的なのが「海」に関係する文化です。

七福神が広く江戸市中に定着したのは宝船に乗る絵です。ときに七福神が省略されて「船」だけで表現されたりします。七福神につきものの哥も『波のり舟の音のよきかな』でしめくくられ、波=海が隠れた主役と考えることができます。

いっぽうで、このエリアには強いスサノヲ信仰もみられます。長文になるので詳細は略しますが、それらは同様に「海」への信仰であり、五行でいえば「木」、また「風神」、ひいては「竜宮の乙姫」と置きかえることもできます。

ニューヨークのマンハッタンはハドソン川の中州、ここにも海水が入ってくるそうです。アメリカの東海岸と日本の東海岸の河口近くの大都市、やはり似ているのですね。東京湾にそそぐ水もきれいになってきて、「海の力」も増すかもしれません。

写真は隅田川をめぐる船上からみたスカイツリーと近代的なビル群。

2021年12月14日(火) 華林のブログ

椿一色の彩流華

11月に金沢の華林苑で開催された「華林の芸術展」から椿一色の彩流華を2作。

はじめてみる方は、一種類の枝葉で生けられる彩流華と一般的な生け花とのあまりの違いの大きさに驚かれることが多いようです。

上の写真は「剱の華」と呼んでいます。形が剣を立てた姿に似ているからです。陰陽五行の「金」を意味しています。

葉で形成される陰陽の回転を組み合わせています。下方が左回転に配置されたいくらかの枝、中に別に2本を配置し、それを囲むように右回転で上昇してゆく数枝を配置しています。上昇のぐあいが揺らぐ感じにします。

暗い場所での写真なので粗い画像になっています。上左右に軸、お隣りに違う華を生けています。

下の写真は「風の華」。五行でいえば「木」を表現します。

ぐるぐる回る、台風の形です。

「剱の華」と「風の華」で雷神・風神と同じ意味となります。五行はさまざまなモノに変換されますから、色だったり雷・風などだったり、方位だったりします。彩流華では、それを枝の葉の「気の動き」で表現しています。

同展の動画と作品集も後日ホームぺージにアップする予定です。

2021年10月17日(日) 華林のブログ

羽車と羽衣

三保の松原、羽衣伝説の地にあるのが羽車神社、小さな社で海ぎわなので昔はきっと何度も流されては建て直しているのでしょう。

〝車〟は古来の強い性格の文化のひとつ。その根底には、渦=回転体こそ高貴な神の姿、という思想があります。その回転体の象徴となったのが車輪の形。

三保半島の三保の松原(静岡県)は富士山が見える景勝地としてよく知られますが、富士信仰の中心地のひとつとしても知られます。強い信仰の山ではその山が見える場所や山の連なりのさまざまな場所に信仰の「場」がみられますが、山系が海へ突き出す場所すなわち岬はなかでも重要な場所とされてきました。言うまでもなく富士山はじつに広範囲に及ぶ信仰や文化をはぐくんできましたが、三保の松原が富士山と一体となって世界遺産に登録されたうらには日本の文化への深い理解がみられます。

さて、羽衣伝説は日本の数か所にあるようで、それらは〝水〟との深いかかわりがあります。ここでは三保の海ですが、古くは近くに清水をたたえた池があったとも言われます。さすがに古来の哲学や説話に長けた世阿弥、この地の古い羽衣伝説を世阿弥らしい純粋で高雅な幽玄の能に仕立て上げて伝説の真意をよく表現しています。

さて、羽衣と羽車、よく似た名前ですが、羽車が回転する飛翔体を意味すれば、羽衣はより具体的に、そのやや複雑な回転のしかたを美しく表現していると言えます。目にみえない高貴なエネルギーの姿を、より具体的、文学的な言葉にしたのが〝羽衣〟といえるでしょう。いってみればそれは、〝ヒモロギ〟のなかでもとくに高貴な形でもあるのです。

天女が羽衣をかけたという伝説の羽衣の松。ただし初代とされるものはもうなくてこれは二代目?とされる。

滋賀県余呉湖の羽衣伝説のヤナギも同様の枝が広がる姿でとてもヤナギとは思えないものだったが、残念ながら近年の台風で折れてしまった。記憶に残るその姿は、三保の羽衣の松とよく似ている。2021年8月撮影。

2021年08月17日(火) 華林のブログ

太子信仰

聖徳太子の信仰は不思議な広がりをみせます。

弘法大師・空海が、伝教大師・最澄が、また日蓮、親鸞、一遍上人が … 枚挙にいとまがないほどの高僧たちが深く敬った聖徳太子は、日本にはじめて仏教を取り入れた人であり、日本の仏教の根本経典といえる法華経を取り入れた人です。

鎌倉時代の新仏教の隆盛はその時代の民衆、つまり下から生じるエネルギーの凄さを思わせますが、それはすなわち太子信仰の隆盛にもつながりました。比叡山から野に下って超人的な活躍をした法然、親鸞、日蓮などなどは、太子信仰を広めることにも一役かうという結果になったのです。

このときさかんにつくられたといわれるのが「太子二歳像」や「孝養太子像=十六歳の太子像」です。髭を生やしたかつてのお札のイメージがあまりに強くて戸惑う人も多いでしょうが、太子信仰ではとくに二歳、十六歳の像が中心となっています。

その背景には平安中期に成立したと言われる「聖徳太子伝暦」がありますが、そこで〝二歳〟などの年齢が強調されるようになった根底には、なんらかのアジア古来の哲学があると考えることができそうです。つまり、アジア古来の哲学・信仰と習合して太子信仰のますますの隆盛をみることになったと考えられるのです。

さて、〝二歳〟の謎解きには今回は挑戦しないことにして、いっぽうでは聖徳太子は実在しなかった、という説も根強くあります。これにはこの時代の歴史に特有の事情があります。つまり、日本の政治・文化が激変する直前の時代なのです。だから古事記・日本書紀のこの時代にかんする記述には常に疑問が呈され、江戸時代の後半までは記紀そのものの存在感はじつに希薄だったことが知られています。

さらに、聖徳太子には〝御霊信仰〟の特徴が数多くみられると言われます。御霊信仰でよく知られるのは奸計によって左遷され憤死した菅原道真=天神信仰ですが、『聖徳』という名前も法隆寺の建築形式も、また観音信仰と一体化するという点でも太子信仰が御霊信仰の特性をそなえていると指摘されるのは自然なことかもしれません。

聖徳太子のお手伝いをしたことで知られるのは秦一族ですが、秦氏は先の項目でとり上げた徐福の子孫・末裔といわれます。徐福と秦氏は一説では「景教」とよばれたキリスト教、というより古代ユダヤ教を持ち込んだとも言われ、『十七条の憲法』というようなまとめ方の発想は釈迦よりもモーゼの『十戒』を髣髴とさせるかもしれません。いずれも「愛」をひとつの基本理念とした宗教ですが、かつて『日ユ同祖論』がうまれた背景にはこんなこともあるのかもしれません。また十七条の憲法では「和を以て貴しとなす」の文言が有名ですが、逆に読めば、激変する時代の直前にかなり激しい政争があったと考えることも可能です。「和」を強調する正義感と勇気、それを煙たい存在と考えたグループの存在、またこれに続く時代の藤原一族の専横が天神信仰を生んだことを考えると、一つの構図が浮かび上がってきます。いずれにせよ、のちに聖徳太子と呼ばれるようになる人物は実在したと考えるべきでしょう。それがほんとうは誰だったのかには諸説があり、また記紀が記すその周辺の歴史にはかなり激しい改ざんが行われている可能性は常に頭に入れておかなければならないでしょう。

聖徳太子が実在したか否かと、太子信仰の重要性はべつのことです。とくに日本においては信仰はさまざまに習合しながら哲学や真理、愛、正義感を説くものになってきました。今日の政治・社会のあり方をみれば、愛や正義感、哲学が著しく欠如していると感じる人は多いのではないでしょうか。お札の顔から聖徳太子が消えたのと、それは軌を一にしているかもしれません。

写真は「聖徳太子二歳像」。石川県宝達志水町小川の照覚寺。弘法大師(空海)作と伝えられる。空海が唐から帰朝した地では現在の長崎県五島市説などが知られるが実際ははっきりしない。ここでは能登半島の珠洲市、三崎に漂着したとされる。このお寺は浄土真宗で空海は真言宗、太子信仰らしい側面がみられる。石川県、金沢市には数多くの太子像がある。

下の小さい写真は同寺の聖徳太子十六歳の画像、絹本。

太子像には住職のお嬢さん、広橋理悠さんが松と椿を生けてくださいました。

写真はクリック、タップすれば拡大します。

2021年08月17日(火) 華林のブログ

金鈴の音

森のなかのヒグラシはあの世の音

宝達のモーゼの丘に山蝉の 声声声と 金鈴の天降る

華林

… ほうだつの モーゼの をかに やませみの こゑこゑこゑと きんすずのあもる

墓標の足もとの置物と「ありがとうございます」がなんとも愛らしい。

ここには〝モーゼの墓〟があると言い伝えられる。

石川県宝達志水町にて。 2021年7月

2021年08月16日(月) 華林のブログ

言霊の国に生まれて 陰暦七月八日

言霊の国に生まれて…三

はちすの池 雨たたきつけ 花 花と あそばす女神 きそ(昨日)をことほく

… 蓮の池 雨叩きつけ はな はな と 游ばすめがみ きそを言祝ぐ

山梨県富士吉田市、明見湖にて 2021年8月15日 華林

2021年07月19日(月) 華林のブログ

日本三霊山

富士山、白山、立山は日本三霊山とよばれます。東海地方あたりの修験者(山伏)などがよく口にした言葉かと思われます。

富士山のふもと、駿府にあった徳川家康は白山信仰にも篤かったと言われますが、東海地方は戦国大名を輩出した場所で、白山の牛王印(お札のようなもの)の裏に起請文を書いた大名は家康にかぎらず何人も知られているようです。「白山神」は、戦乱の世にあって大名たちにはウソ偽りの許されない重い存在だったのでしょう。

さて、富士信仰の神社はおもに浅間神社ですが、なぜ『浅間(せんげん)神社』という名前なのかは謎とされます。富士山は言うまでもなく広く深い信仰の対象でした。にもかかわらず、浅間神社の名前の由来がはっきりしないのはなんとも不思議な話です。

いっぽう、石川県白山市鶴来町にある白山本宮では、明治初頭の神仏分離の政策のなかでいきなりシラヤマヒメ神社とされ、その聞きなれないご神号に戸惑う様子が白山史料集「祭神問答」にもみられます。シラヤマヒメとまつられる例は隣県の若狭小浜(福井県)にも複数あったことが近年の発掘調査などで知られます。日本では漢字は古来「あて字」で、さまざまな漢字で『シラヤマヒメ』と記されまつられるケースが九州にいたるまで広範囲にわたっています。

立山は古くはタチヤマとよばれご祭神はイザナギ神、アメノタチカラヲ神また地元ではタチヲ天神です。前述のように日本では漢字は古来「あて字」で、ここでは「タチ」という音が印象的です。

三霊山にかぎらず、近年では自然の行き過ぎた開発が痛々しく感じられることが多々あり、最近の熱海の土石流にいたるまで数多くの厳しい結果を招いています。目先の経済効果だけで三霊山を売り物にするのではなく、それらの自然が大きな枠組みのなかで人々をはぐくむ深い知恵に言及する政治家、経済人が見あたらないことにも、大きな危惧を覚えます。

立山からみた雲海のなかの白山(奥の山)

2019年10月

2021年06月27日(日) 華林のブログ

言霊の国に生まれて

言霊の国に生まれて…二

蓮の池に 言の葉降りて 水(み)の光

… はすのいけに ことのはふりて みのひかり

美と水、発音(=み)が同じならその語の根源的な意味は同じと言われる。

山梨県富士吉田市、明見湖にて 2021年6月 華林

言霊の国に生まれて…一

蓮の池に 言の葉降りて 美(み)の泪(なみだ)

… はすのいけに ことのはふりて みのなみだ

美の神 は しらやまひめ とも呼ばれる。

福井県、若狭国分寺跡の池にて 1992年夏 感謝します┅ 華林

2021年06月18日(金) 華林のブログ

徐福伝説 その2 (6月13-14日)

富士山のふもと、富士吉田市は標高800メートル前後、車で入るとあまりその高さを実感しませんが、かなりの高原都市です。ここにも徐福伝説が色濃く残っています。

かつては都留(つる)郡、現在は富士吉田市に属する「明見町」は北斎の富嶽百景では「阿須見村」と記され、読み方はいずれも〝アスミ〟で、この発音が古くから続いていたことが窺われます。また同地は古くはアソダニ(アソダン?=阿曽谷)とよばれ、浅間神社の『浅間』ももとは〝アソヤマ〟(富士山のこと、神社誌などに記載がある)が〝アサマ〟に縮音され、浅間の字があてられるようになったと指摘する向きもあり、どうもこのあたりが真実に近いように思われます。アスとアソ、日本語特有の音韻の転換とも考えられそうです。

さて、明見町にある明見湖は小さな湖ですが、蓮の花で有名です。ここにも徐福は祀られます。「徐福雨乞地蔵」と祀られ、さまざまに習合しながら新たな文化となっていく日本ならではの在り方がここでも顕著です。この小さな祠のご本尊とおぼしき像の前に、前立のように舟に乗った徐福像がありますが、徐福伝説のままに童男などをしたがえ、いかにも古代中国らしく船の上に瓦屋根を頂いた家があるのが印象的です。そして、海の波もしっかりと彫られ、どこか七福神を思わせます。

そしてその近くに、やはり徐福伝説とのかかわりが深い北東本宮小室浅間神社の旧社がひっそりと佇みます。

下の前の項の和歌と写真はここでのもの。

薄暮の富士山、富士吉田市はまさに富士山の一部。

写真はクリック、タップすれば拡大します。

2021年06月15日(火) 華林のブログ

陰暦五月五日 端午の節句 (6月14日)

古宮で

艮の 阿須見の里の 古宮に まします祠 守られし 千歳を越えて 縁ある 人のはかりて 守られし 幾万代の 古の 天祖の 鎮まりし 岐の大神に よごと挙げ 明けまくを祝く 端午の節会

(うしとらの あすみのさとの ふるみやに ましますほこら まもられし ちとせをこえて えにしある ひとのはかりて まもられし いくよろづよの いにしへの あまつみおやの しづまりし ぎのおほかみに よごとあげ あけまくをほく たんごのせちゑ)

華林

明見に祀られる徐福の神様に (… その前には舟に乗った徐福像が置かれる)

長き世の 遠の眠りの 今目覚め 波のり舟の 音のよきかな

(七福神の哥)

… 富士山麓、山梨県富士吉田市にて

2021年05月31日(月) 華林のブログ

徐福伝説 その1

全国各地にある徐福伝説には不思議な存在感があります。

徐福は〝方士〟とされます。空海や天海は密教僧ですが、『方』つまり陰陽五行の知識にも長けており、共通点が多そうにみえます。

そして徐福の足跡が伝えられる地には、まるで暗号のようなキーワードがみられます。

紀伊半島・蓬莱山は熊野川の河口ちかくにあり、昔は岬とよぶべき場所であったと思われます。信仰の山を流れる川の河口にある小高い場所・岬は古くから神聖視されますが、ここはその典型でしょう。熊野三山ほどには知られませんが、ここの阿須賀(あすか)神社もまた、古来、強い信仰の対象です。また阿須賀=アスカは〝飛鳥・明日香〟などと同じモノを意味しているでしょう。万葉仮名ではそれらの漢字がランダムに充てられています。

徐福が上陸したという伝説(ここ以外にも各地にある)がある阿須賀神社の地から北北東へ直線距離で25キロの波田須町・ハダスチョウは海(熊野灘)に面したかなり急勾配の地の集落です。急勾配のせいで集落の入り口から中心部は見わたしやすく、その不思議な雰囲気に驚かされます。そこの小高い一隅に徐福宮が祀られています。

この徐福宮は明治時代の終りごろには近くの神社に合祀されたようですが、戦後は無事にここに戻って祀られています。明治政府・国家神道が忌避した信仰にはこのような歴史をたどったものが多く、仏教では観音信仰が主に弾圧を受けたようです。

波田須にも徐福が上陸したという伝説がありますが、ここでは中国の秦の半両銭が発掘されており、徐福本人か、あるいはかなり近い人たちがこの地にあったのは間違いなさそうです。

写真はクリック、タップすれば拡大します。

蓬莱山を背景にした阿須賀神社

波田須の集落

波田須の一隅にある徐福宮

棚田?窯跡らしきものにも不思議な表情が

一帯は植物も美しい。いずれも2020年9月

2021年05月16日(日) 華林のブログ

アジアの色の哲学

アメリカ・ヨーロッパには「マンセルの色相環」とうのがあります。日本の美術系の学校などでも重視されていたようですが、いまはどうなのでしょうか。

さて、このマンセルの『色相環』では、色をその光の波長の長さの順にならべています。科学的で素晴らしい発想だと思いますが、つぎに、もっとも波長が長い「赤」ともっとも波長が短い「紫」をとなりあわせにくっつけて『環』すなわち円をつくります。これが色相環です。

個人的には、赤と紫をくっつけて環にする、という点に違和感を覚えてしまいます。

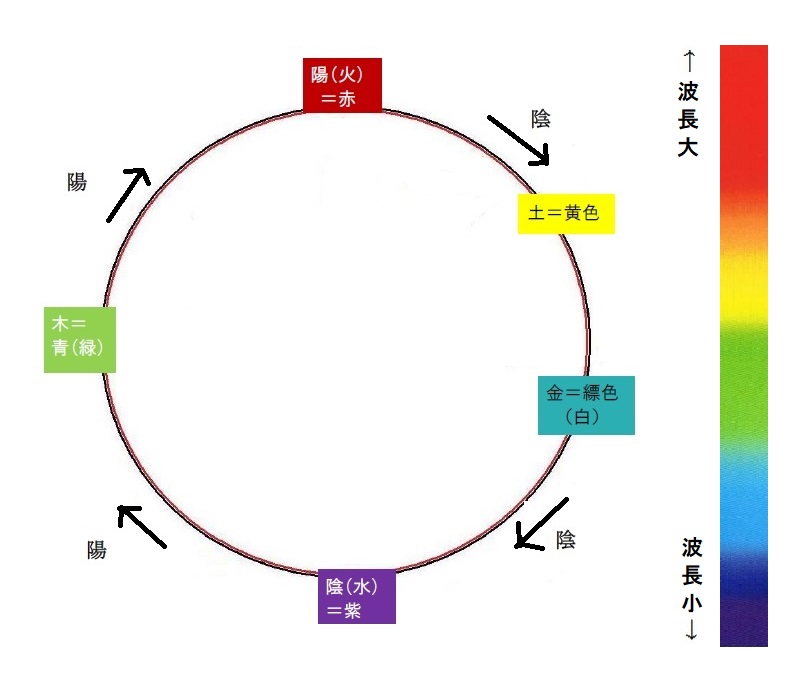

いっぽう、アジア古来の陰陽五行の哲学から別の色相環をつくることができます。

なぜそんなことができるかというと、ひとつには、五行の哲学は〝循環する〟ということが最重要な要素であるからです。こまかい説明は短文のなかでは無理なので省きますが、この哲学によって「環」をつくるときは、ふつうは、もっとも波長が長い赤を上に、短い紫を下に配置することになります。さらに緑、青や黄色などを図のように配置します。ここから、欧米の美学とは違うさまざまな法則を導くことができます。

次には、図の5色のあいだをどういう色でうめていくか、という大仕事が待っています。論理的な思考と、同時に感性の面でも納得する、そんな図ができあがることを期待しています。その図には、大きな役目があるかもしれませんね。

(図の制作は華林。禁無断複製)

2021年05月03日(月) 華林のブログ

熊野本宮

熊野の神・家都御子神(けつみこのかみ)はスサノヲ神のことと言われます。熊野・大地の伝承に、古い時代に人々がイザナミ神とスサノヲ神を奉じてこの地に来てまつった、とあります。

今は近くの小高い場所にある熊野本宮大社は、明治のあるころまでは熊野川の中州にありました。中州といってもとても大きなものです。しかし、熊野川は舟で長距離を行き来するほどの大きな川ですから、よく言われる百年に一度の大水で社殿はよく流されていたようです。それでも同じ場所で再建して、長い年月ここで祈りを捧げ続けていました。江戸の絵図で印象的なのは、中洲の上流側の端に玉置山(熊野の奥の院とされる)の遥拝所があることです。

人間の姿では想像しにくいことですが、エネルギー体、つまり「氣」のあり方、あるいは龍体・蛇体で表現したときのその動き、といえばいいのでしょうか、スサノヲ神はイザナミ神の変化形とされます。言いかえれば、両者とも本質は「陰」、しかし活動する姿ではスサノヲ神は「陽」となります。五行で言えば「水」と「木」の関係になります。ちょっと難しい話です、難解なら聴き流してください。

蟻の熊野詣で、などと言われたように、この紀伊半島最南端の秘境・熊野へ、古代・中世は多くの人々が参詣し、あるいはここで参篭(行)をおこないました。

(写真はかつての熊野本宮があったあたりの熊野川。この日は美しい表情をみせていました。2020年10月)

2021年05月03日(月) 華林のブログ

ウイルスの〝正体〟

ゲノム(遺伝子情報)の解析の手法の確立により、生物の進化などについて驚くべき発見がなされているようです。ウイルスが生物や人間に入り込みその遺伝子に組み込まれることで、普通の「進化」では考えられない劇的な変化を何度かおこしてきた、というのです。つまりは、そのウイルスによる疫病が蔓延して、次の世代?から人体のしくみの重要な部分が変化した、ということです。

生物が「進化」するということ自体、かなり不思議な話で、高名な科学者が「神」という言葉を口にすることが多いのは、その不思議さに思いを致さざるをえないからでしょう。ましてウイルスによる劇的な進化は、なんとも不思議な話です。

人間の脳にかんしても、ウイルスによるこのような劇的な変化が(少なくとも)一度おきた、という有力な説があるようです。いっぽう伝統文化の世界では、かなり古い時代に「ある事情で、神は人の古い脳のまわりに新しい脳をつくられた」という伝承があります。似たこと、同じことを違う目線から見ているだけ、という感じがしないでもありません。

疫病をおこすのは、伝統文化の世界では牛頭天王です。いってみればウイルスをつかさどる神です。これはスサノヲ神と同じ神とされ、大海原を経綸する神、すなわち地球の現実界をつかさどる神です。疫病が流行ったとき人々は故事に倣って『蘇民将来の子孫』という紙を貼ってこの神に祈りその災禍を逃れようとしました。

温暖化で大海原に発生する台風はスーパー台風と化し、まさにこれもスサノヲ神の領域です。でも、人々はこの神に祈ることがなくなりました、つまりは、地球をモノとして扱い自然に対する畏怖の念を失ってしまいました。

いま問われているいちばんのことは、人々の心のありかたなのでしょう。

(写真の「大海原」は石川県珠洲市にて、2020年10月。古来、スサノヲ神の〝リズム〟は三五七とされる。)

2021年04月30日(金) 華林のブログ

「天」の信仰

アジアの「天」の信仰。

こう言うとき、「天」は北極星、月、そして金星を意味するようです。つまり、太陽は含まれません。

もちろん、太陽も大切なものです。そこで、「天」「太陽」「祖霊」という三つを「三輪信仰」としたのがほんらいの意味と思われます。全国の三輪神社は大和・奈良県桜井市の三輪神社からはじまったものとふつうは考えます。それは正解でしょうが、同じ系譜の信仰ととらえたとき、もっと古い時代ではやや違う順序を想定できるでしょう。

さて、「天」が北極星、場合によっては北斗七星、そして月、金星を同時に指すのは、天における「陰」に対する信仰といえます。金星を純然たる陰とするのは若干の異論があるでしょうが、そこが面白みでもあるでしょう。

「天」は先の回で述べたように地上の「水」とつながります。とくに高い山の水「天池」がその最右翼で、さらにはさまざまな湖などもふくまれます。それは縄文時代からの信仰と思われます。

(写真は2019年10月、富山市にて)

2021年04月24日(土) 華林のブログ

あまかがみ

美しい水に〝天〟が映る、古くからの美意識の極致です。

カガミは本来はヘビの目を意味したようです。カカはヘビ、今でもヤマカガシなどの名前が残ります。

ヘビは龍神を意味し、かなり存在感のある祖霊のこと。たとえばヘビで象徴される三輪山の神様、大物主神は大国主神のことです。蛇体で描かれることが多い伏羲、女カ(ニョカ)はさらに根源的な祖霊神で、日本ではイザナギ神、イザナミ神に比定されます。

アマカガミ・天鏡は天を映すカガミ。北極星や北斗七星、月を映すカガミ、そしてそれは湖や海、高山の池などの美しい水を意味したのです。

天とつながる美しい地上の水、それが龍神の目なのです。

滋賀県の余呉湖は、かつては波ひとつない美しい水面だったと言われます。今では琵琶湖からも水が入り、ややその趣は失われてしまったのかもしれません。でも、やはり圧巻の美しさを見せています。ここに残る羽衣伝説が八人の天女なのは、北極星と北斗七星の数にちがいないのです。

2019年08月16日(金) 華林のブログ

七夕

なぬか

すぎこだち いはもひらけと おとひびき あめのみはしら おほかみつなぐ

ちとせこす なみだけしたまへ みのおんかみの みかげうつくしく あそばせたまへ

やうか

たふとくも ををしくもいます てんのいけに ぎのおほかみいます ただただかしこ

ブログ一覧

過去の全記事

- 2026年02月(2)

- 2026年01月(22)

- 2025年12月(10)

- 2025年11月(6)

- 2025年10月(5)

- 2025年09月(3)

- 2025年08月(1)

- 2025年07月(2)

- 2025年06月(10)

- 2025年05月(13)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(4)

- 2025年02月(2)

- 2025年01月(5)

- 2024年12月(4)

- 2024年11月(5)

- 2024年10月(3)

- 2024年09月(5)

- 2024年07月(2)

- 2024年06月(5)

- 2024年05月(3)

- 2024年04月(6)

- 2024年03月(7)

- 2024年01月(4)

- 2023年12月(4)

- 2023年11月(6)

- 2023年10月(2)

- 2023年09月(6)

- 2023年08月(3)

- 2023年07月(3)

- 2023年06月(5)

- 2023年05月(6)

- 2023年04月(7)

- 2023年03月(8)

- 2023年02月(2)

- 2023年01月(9)

- 2022年12月(3)

- 2022年11月(4)

- 2022年10月(6)

- 2022年09月(2)

- 2022年08月(3)

- 2022年07月(1)

- 2022年06月(12)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(2)

- 2022年03月(4)

- 2022年02月(2)

- 2022年01月(4)

- 2021年12月(4)

- 2021年11月(6)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(3)

- 2021年08月(5)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(11)

- 2021年05月(16)

- 2021年04月(2)

- 2019年08月(1)