華林のブログ

2026年02月07日(土) 華林のブログ能登半島地震のその後 -- 高貴な自然の地、珠洲(すず)、輪島(わじま)に寄せて

2024年の一月一日に起きた衝撃的な能登半島地震から二年余が経過しました。そして本格的な復興はまだまだ先が見えない状況のようです。

江戸時代には大地震を起こすのは大鯰(なまず)とされ、そして、鯰は「水の精」とされました。今日では大地震と地下の〝水〟との関係が取り沙汰されるようになりましたが、この不思議な一致は、昔から大地震の原因が「水」であると知られていたかのような印象を持ちます。

江戸の錦絵で興味ぶかいのは、大鯰が大地震をおこした後、人間の姿をして顔が鯰である「鯰男」がどこからともなく大勢あらわれて復興を手伝うというモチーフです。大災害を起こすのも復興を手伝うのも同じ「鯰」であるというストーリーは、思えばおそろしく哲学的なものです。

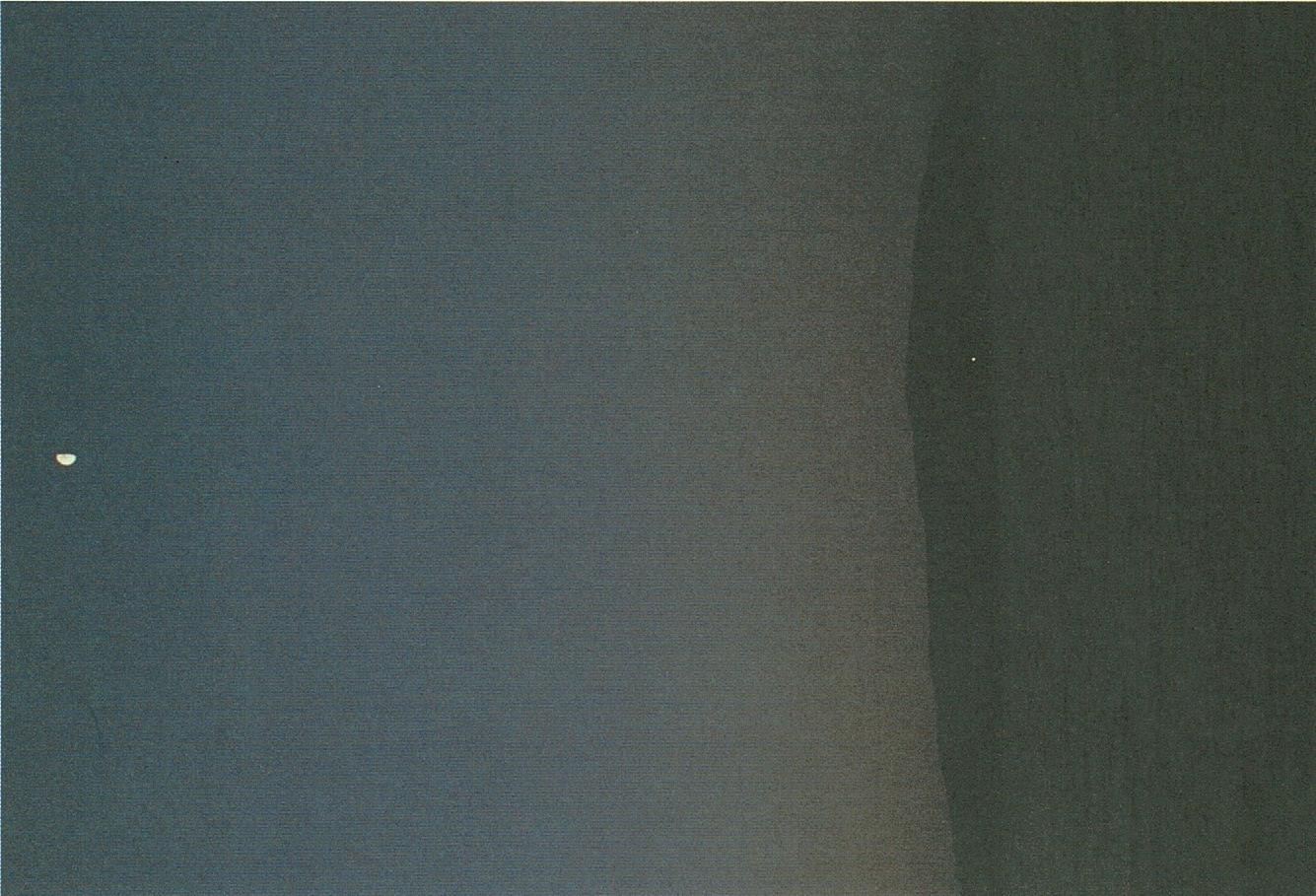

能登半島地震で被害がもっとも大きかった能登半島の先端、輪島市と珠洲市ですが、半島の先端部に近い外浦はその自然が高山のような高貴な表情をみせてとても好きな場所で、地震の前は年に2~3回は訪れていました。

そして昨年の十月の終わりごろ、地震後はじめてこの地を訪れました。ほぼ二年ぶりです。路線によってはまだまだ復旧していないところも多く、工事や迂回路でかなりはげしくジグザグに走行せざるをえないドライブとなりました。

能登半島の先端は禄剛崎(ろっこうさき)です。『狼煙(のろし)』の燈台の名前でも知られます。高い岬の下の海面には千畳敷と呼ばれる古い時代の地層がむきだしになっていて、美しくて風格のある場所です。ただ、ここは能登半島の〝先端〟で、最北端ではありません。最北の地はやや西寄りのシャク崎です。初夏にはセリ科のシャクが一面に白い花を咲かせることからきた名前と思われますが、じつは、明治時代の地図をみるとここの名前は「鹿島崎」となっています。

全国にある「カシマ」の地名は海岸沿いの地下水が豊富な深い緑の照葉の森であることが圧倒的に多く、「カシマ」はこのような場所をたたえる古い日本語の発音で、奈良時代のころに「鹿島」の字を当てはめたと考えられます。香島、鹿児島なども同系列の語でしょう。能登北端のシャク崎の一帯にも圧倒的といえる椿を中心とした照葉の森が高低をみせながら長い距離を広がっています。

能登の復興はまだまだです。注目されるのは、孤立しがちな半島部という条件の中で、たとえば小規模のインフラの研究がなされていることです。無理に長い距離を上水道をひかなくても井戸や湧き水を再活用したり、下水やトイレもバイオマスなどの技術で各戸で完結させてしまう、下水道の老朽化による深刻な事態が全国的に話題になっているなかで、ここ能登だけではなく新たな時代のモデルとなる可能性はありそうです。

電力などエネルギーも重要な課題となるでしょう。現在、大都市部に電力を送る大規模な発電所はこのような半島部に作られがちです。ここ珠洲でもかつて地元を激しく二分する原発計画がありましたが、なぜか立ち消えになってしまいました。できていれば福島の二の舞になった可能性も少なくありません。これは象徴的な話で、ここでも、小さな地域をカバーする小規模発電への志向がこれからは課題になるように思われます。

江戸の地震のあとで『鯰男』たちが多数あらわれて復興を手伝ったのと同じことが、今回は、これからの時代の新たなモデルをつくるという壮大なスケールで展開されるのかもしれません、とくにこの奥能登という美しい自然と共生するという大切なテーマのもとに。それは、大きな価値観の逆転という可能性も含んでいるように思われます。

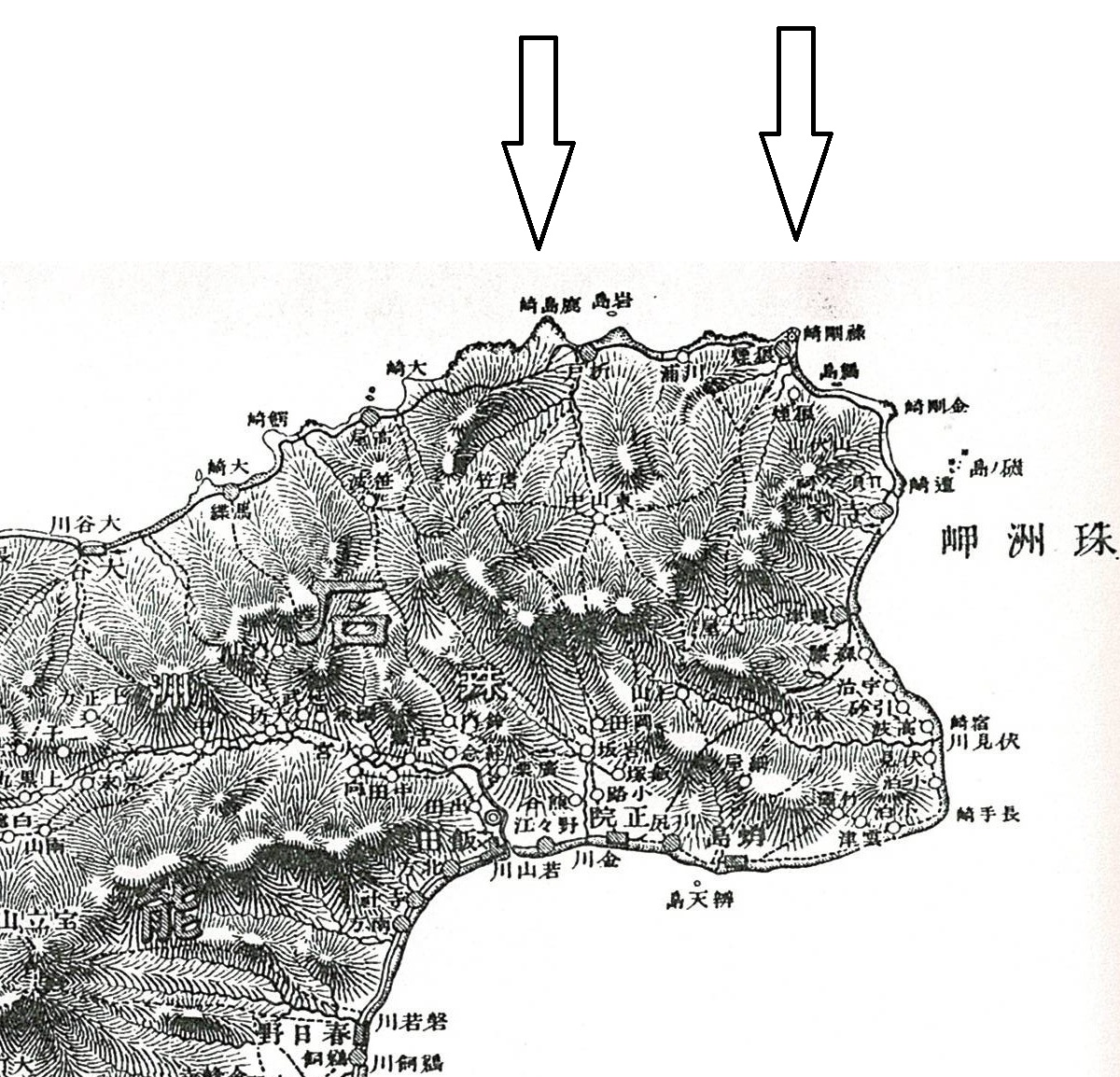

明治二二年の能登半島の地図。半島先端部の珠洲市。右の→が禄剛崎、左の→がシャク崎(鹿島崎)=最北端。

地震後、昨年十月末ごろの禄剛崎。海と波がとても美しくみえる場所。数十メートルの眼下にみえる千畳敷とよばれる海面すれすれにあった地層がかなり上昇したように思われる。日本海側(西側)の外浦と呼ばれる地域では地震で大きく隆起した場所が多い。半島の逆側は陥没した場所もある。

シャク崎の近くの椿の森の神秘的な光景。十メートルをはるかに超える細くて高い椿の樹が林立し、神秘的な光景をみせる。下は岩場になっており、そこに根をはっている。(地震前の写真)

岬の近くでみつけた愛らしいノコンギク。(昨年十月末)

2026年01月03日(土) 華林のブログ

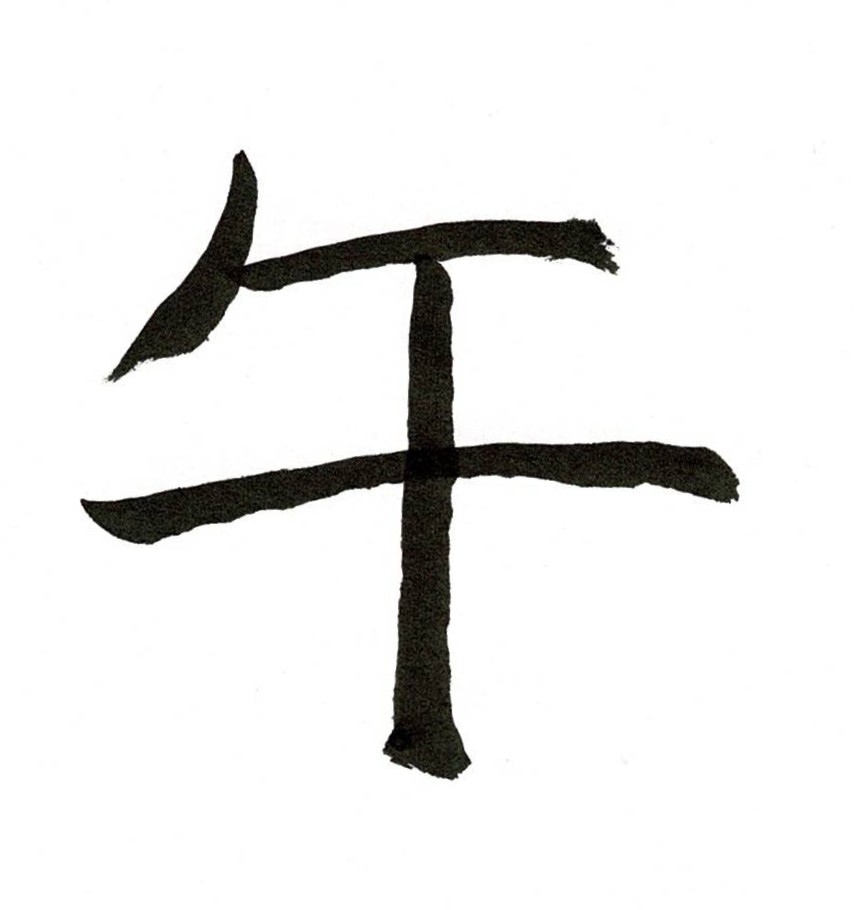

丙午(ひのえうま/へいご)

今年の干支は丙午(ひのえうま/へいご)です。

この特徴ある干支は、しばしば話題となるようです。

丙も午(うま)も最も強い「火」の性質で、六〇ある干支の組みあわせの中でいちばん激しい年(歳)とされます。子どもが生まれることを敬遠する風潮も一部にみられ、この年まわりでは出生数が減ったりします。

おかしな迷信です。

ただ、伝統文化にたずさわる者にとっては、たんなる迷信と片づけることに少し抵抗があります。そこで、「丙午」にまつわるお話しです。

干支は十の【干】と十二の【支】の組み合わせで毎年移り変わっていきます。そして六〇年で一周します。古い時代では、西暦の年号はなく皇紀などもよほど特殊な場合をのぞいて用いられませんから、ときの天皇の名前を冠した年次で呼ぶことがあるのを除けば、年代はほとんどこの干支で表現されました。今より人の寿命が短かったころには六〇年周期で考えることで充分こと足りたのです。また、現代の歴史学者がその年の干支を西暦に換算するとき、「六〇年」は間違いが起こりにくいための充分な長さのようです。

さて、干支を年にあてはめていくという伝統はいつごろからあるのでしょうか。少なくとも万葉集の時代にはあったのでしょうし、大陸との交流は古い時代から恒常的にあったので有史以前の日本の出土物にも干支の表記がみられます。大陸で刻印されたものが日本に渡ったことが多いのでしょうが、人の往来もあり、干支の知識はある程度はあったことでしょう。

ただ、この「年の干支」に、つまり今年のヒノエウマのように、なんらかの性格づけをするということが行われたのは、どうも千三百年と少しまえのことだったように思われます。

今から一三八〇年まえの同じ干支「丙午」の歳は、歴史に大きな出来事として登場する「大化の改新」の歳です。正確にはその前年の乙巳(いっし/きのとみ)の歳に「乙巳の変」が起き、その後の大化の改新へと続いたのでした。

日本の神話・歴史書で、はじめてのリアルな流血のシーンといってよいでしょう。そして、これを史実として受け止める人もあれば、まったく異なる真実がうらに隠されている、と考える人もいるようです。世界史においても、往々にして、文献として歴史を残すときは後の権力の正当性を誇示することを目的に事実が改変されている場合が多いからです。記紀、とくに古事記が江戸時代までまるで存在感がなかったこともその理由になっているようです。

さて、歳の干支に強い性格づけをするのは、中国大陸・朝鮮半島から渡来した人たちの文化だったと考えられます。それ以前にはそのような「干支」が存在することは知られていたでしょうが、たぶん、重きを置かれることはなかったと思われます。

そのころの中国では、干支のなかでも「乙巳」は大きな変革の歳、と考えられていました。その翌年である「丙午」は先に書いたように強い「火」の性格の歳です。つまり、革命を起こしさらに発展させるのに最適のときなのです。善悪といった主観を抜けば、乙巳の変はクーデターにほかならず、企てる側にとってはこの機を逃すことはありえなかったことでしょう。

古来、戦いにおいては合理性だけでなく「運気」といったものを重視していました。もう少し具体的に言えば、目に見える「形而下」だけでなく、その背後にある「形而上」の動きを知る必要があったのです。それを知る手がかりが干支などの哲学だったのです。

古い文献をたどると、干支のなかの「支」、つまり子丑寅卯辰巳 … が最初に登場するのは毎月の名前として、だったようです。よく引き合いにだされる「淮南子」でも一月二月 … は寅月卯月 … として登場します。その後で干支は「年」を、そして毎日めぐる「日」にあてはめられたようです。月の名前としての「子丑寅卯 … 」はそのまま日本の江戸時代の一般人の書「和漢三才図絵」にも登場し、たぶん明治のある時期までは日本でも常識的なことだったのではないでしょうか。

年(歳)や日に干支を当てはめるのは「不断」という理由で行われます。つまり昔からこの順番で続いているからそうなのだ、という理屈です。それ以上の理由は求めるべくもありません。いっぽう、月に「支」を当てはめるのは、一年が十二ヵ月なのでいたって合理的です。そして各月に「十干」のうらにある「五行」の性質を当てはめます。つまり、火の性質が強い月は午月、寅月、戌月で、とくに午月が最強となります。

歳や日の干支を重視する場合、そこには太陽信仰への強い志向が隠されているように思われます。それまでは月の信仰が主流だった日本に、太陽信仰の力で新たな権力構造をつくろうとしたのが、千三百八〇年まえに日本で起きたことだったと思われます。

『因縁』とはじつに科学的なもので、同じ順序で解かれる、という思想があります。温暖化や利己主義などの行き過ぎた火の文明は、昨年と今年の「乙巳」と「丙午」で月の文明へと戻るのでしょうか。星座の動きなども大きな転機をしめしている、のかもしれません。

2025年10月26日(日) 華林のブログ

江戸の霊的文化と天海 その三 川越から江戸へ

江戸・東京の霊的構造 その28 -- 武蔵の国の中の〝ヤマト〟

江戸時代のはじめ、徳川家康から深い帰依を受けた僧・天海は、現在の福島県、磐梯山のふもとの盆地、会津地方で生まれました。天台教学のみならず陰陽五行をはじめとした多くのことを学び、おそろしく博識であったものと思われます。つづく二代将軍秀忠、三代家光も深く帰依し、とくに家光の傾倒ぶりはかなりのものであったと思われます。まだ将軍に就いていないころに何度も川越へ鷹狩りに行くのも天海が川越にいたことと関係があるようです。江戸初期の幕府の政策には天海からの示唆を受けたものが少なくなかったと考えられ、「黒衣の宰相」とまで呼ばれるようになりました。

織田信長によって琵琶湖畔にある本山・比叡山が壊滅的なダメージを受けた天台宗は、天海の出現によって江戸初期に復活しました。とくに江戸では上野に寛永寺をつくり、この境内には琵琶湖弁財天に模して、つまり勧請して不忍池に弁財天をまつりました。栃木県の日光の輪王寺や中禅寺湖畔の中禅寺も創建、復興され、関東を中心に多くの天台宗の寺院が勢いを持つにいたりました。たぶん、天台宗だけでなくそれ以外の宗派でもその影響を受けたところは少なくないのではないでしょうか。

その天海は、江戸幕府がひらかれる直前のころには、現在の埼玉県の喜多院に住していました。

今日では小江戸とよばれ多くの観光客がおとずれる川越ですが、ときに「江戸の母」とよばれることもあります。これは、まだ荒野とよばれるような状態だった江戸に、文化がもたらされた一つのルートがこの川越からのものであったことからこのような呼び方がうまれたのでしょう。江戸時代がすすむにつれて京都大坂の上方からくだってきた文化は江戸の街で武家文化として変容しながら花ひらいてゆく場合が多かったようですが、それとは別に、霊的な意味では初期に川越などから移入された流れが大きな意味を持ったものと思われます。

前回みた芝・増上寺は家康の浄土宗への帰依から生まれたものであり、浄土宗の寺院も江戸では勢いを持つに至ります。こちらは西の東海地方などからの移入が多いようですが、北(北西)の川越からのルートは興味ふかいものがあります。

川越の喜多院(現在での呼び名)は川越の歴史・観光ではいちばんの中心といえますが、江戸時代までは神仏混交で日枝神社がいっしょに鎮座します。日枝神社は場所によっては日吉神社とも書かれ、天台宗特有の複雑な表記や読み、歴史がありますが、その本山は滋賀県の琵琶湖畔の比叡山のふもとにある日吉大社です。

天台宗は真言宗とならぶ日本での古来の密教で、天皇の守護といった修法をおこなう、古来の国家鎮護の中心でありつづけました。明治時代になるまではずっと日吉社の神道と一体としてあり、とくに山岳修験の性格を持つものでした。この比叡山と日吉社の歴史はじつに複雑で、歴史をみるとご祭神などもなかなか理解がしにくい部分があります。天皇家の守護という性格のいっぽうで江戸時代には幕府の守護という性格が圧倒的に強くなるなど、国家鎮護、つまり中央政権の変遷と常にかかわりあったゆえの複雑さと考えられます。

さて、川越の喜多院にあった天海が江戸に入り、上野寛永寺や日光など広範囲におよぶ天台宗による霊的構造をつくりあげるわけですが、それにつきものであったのが日枝(日吉)神社です。ここでは狛犬ではなく狛猿、というふうに個性豊かな神社ですが、同じ系統の日光東照宮も「見ざる聞かざる言わざる」の「猿」で知られます。「猿」は干支では「申」であり、ちょっと専門的ですが方角ではほぼ裏鬼門、五行では「水」の性質が強くあります。能がもともと「申楽」であったのと共通する背景がありそうです。

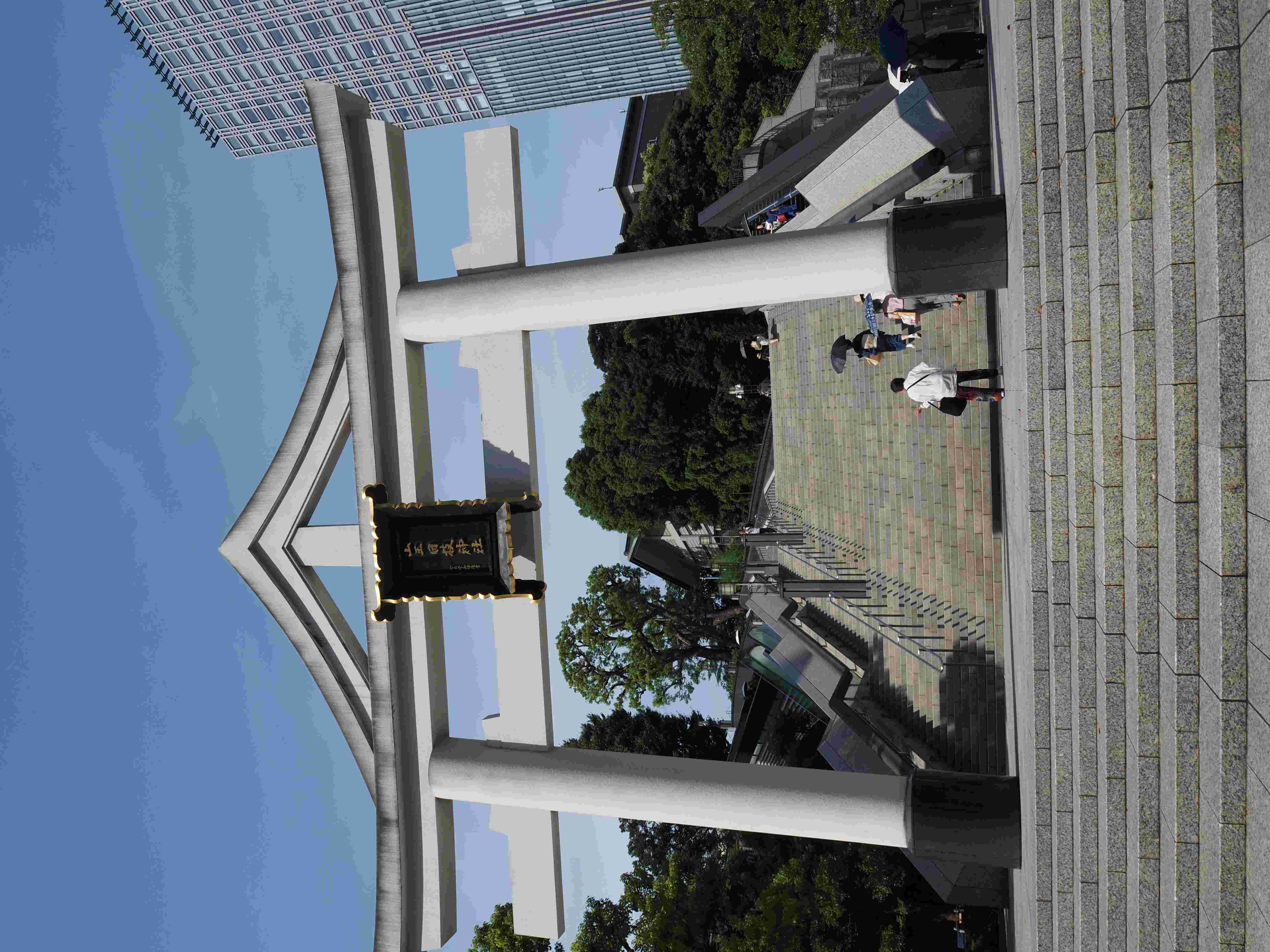

今日、永田町(赤阪近く)には大きな神社、山王日枝神社があります。屋外に大きなエスカレーターがある神社はここだけ?と思われますが、この山王日枝神社は川越の日枝神社から勧請されたとされます。もちろん天海によるものでしょう。最初は江戸城のなかにあり、さらにいちど移転してから現在地に移ったようです。ここの御祭神をみると、比叡山と日吉・日枝神社の深いなぞが解かれる思いがします。(次回につづく)

上野、寛永寺の清水観音堂の「月の松」は高台にあり、そこから見下ろした不忍池の弁天堂。天海による建立。当初は寛永寺とは別の独立したものだったようだ。「月の松」は浮世絵にも描かれていたものが明治時代に台風により焼失、ごく近年に復元したもの。弁才天は水の神。古代インド由来の神と日本古来の宗像三女神が習合したもので、とくに江戸時代以降は庶民的な信仰としても多くの人々に愛される。

東京、永田町(赤阪とされることが多い)の山王日枝神社。屋外に大きなエスカレーターがある。国会議事堂など国の中枢の地区に隣接する。皇居も同じ一帯、東北方向にある。

山王日枝神社は丘陵地の突端部分にある。北側の道路ぎわの崖をみると、リアス式のように入り組んだ地形の一部であることがよわくわかる。つまり、国会議事堂も首相官邸も議員宿舎も、そして皇居もこの同じ入り組んだ突端部分にある。古来、まつりごとが行われることが多い地形だ。古くは海も迫っていた、つまり岬だっただろう。境内の地域に古墳があったという説もある。

埼玉県川越市仙波の日枝神社。喜多院に隣接してある。明治の神仏分離のまえは同じ境内だったと思われる。江戸城の守護として、山王日枝神社はここから勧請されたようだ。

この川越市仙波の日枝神社は前方後円墳のうえに建ち、裏側からみるとその高さからそのことがうかがえる。

2025年09月15日(月) 華林のブログ

江戸の霊的文化と天海 その二 徳川家康の精神性

江戸・東京の霊的構造 その27 -- 武蔵の国の中の〝ヤマト〟

江戸時代のはじめ、徳川家康、秀忠、家光の三代の将軍にふかく帰依された僧・天海は、一〇八歳まで生きたとされます。黒衣の宰相とよばれるほどの大きな影響力をもち、じつに多くの事績を残しました。とくに江戸の街は天海の構想によってつくられた部分が非常に多く、それは今日の東京の霊的骨格にも色濃く残っているといえます。

東京には、古典的とも感じさせる場所が数多くあります。新宿や渋谷などの駅周辺、六本木などなど、賑わいに満ちた場所や流行の先端をゆくスポットがあるいっぽうで、上野を中心としたエリア、山手線の内側の随所に〝江戸〟を感じさせる場所があります。インバウンドでにぎわう浅草は観音信仰の古刹の門前町で、そこから隅田川を渡って向島のほうへ向かうといわゆる隅田川七福神があり、古い歴史を持つ牛嶋神社など、情緒に満ちた地域となっています。そういったスポットの近くに近代的なビル群があるという構図が、今日の東京のほんとうの強さかもしれません。

そこにはたんなる〝江戸〟が残っているのではなく、平安時代の「伊勢物語」にも登場する場所です。また同じ平安時代の僧、円仁の足跡もあり、今日の埋め立てが進んだ状況とはかなり違う、海に突き出す岬のような地形を感じさせる魅力にあふれる場所、川があり、海と岩場が生み出す強い「気」を感じさせる場所だったことでしょう。それは往年の修験者のように全国を遊行する僧たちにとってはとても魅力的な場所だったはずで、寺社などの形でおまつりをする強い動機になったものと思われます。

ほかにも古い文化、とくに寺社の形で江戸よりもはるか昔から点在していた場所は数多くみられます。江戸開幕以降、古びて忘れられていたようなそれらの寺社が復活されたり、機能的な街づくりの結果、全体的な大きな人口の集積がうまれて古来のスポットのあいだを埋め、江戸の街がつくられていったのでした。

ですから、天海の大きな事績は、ときにそういった古い寺社やその痕跡をうまく利用しながら、新たな時代にあった霊的な骨格をつくり上げていったものです。とくに同じ天台宗の大先達である円仁の足跡がこの地にいくつか残っていたことは、大きく幸いしたものと思われます。

さて、徳川家康もまた、ある種の強い感性や哲学をもっていました。家康は晩年に天海に出会い、強く惹かれて帰依してゆくのですが、それ以前にも強い意志をもって江戸の霊的な骨格をつくろうとしています。

家康が江戸城の裏鬼門にあたる芝の地に浄土宗の増上寺を配したことはよく知られますが、平安末期~鎌倉初期の僧・法然にはじまる浄土宗は「ナムアミダブツ」の念仏、つまり声に出して唱えることを重視する宗派で、以前から松平(徳川)家との関りが深かったといわれます。また同じ念仏集団である阿弥衆(こちらは浄土宗ではなく時衆)の文化にも家康は造詣が深かったようで、能の宗家ともいうべき観世太夫の家が火災にあったとき、太夫は失われた書物や口伝を家康に依頼して復元したといわれます。つまり、観世宗家と同じ秘伝の書を家康も持っていたわけです。

能を幕府の式楽=公式の音楽として、五番を間に狂言をはさんで二日通しで開催するなどした家康は、落ち着いた強い幽玄の感性を持っていたのでした。

中世の能の原点、観阿弥や世阿弥はやはり「阿弥」の名前がつく阿弥衆と考えてよく、世阿弥の謡曲集などには阿弥衆らしい文化がちりばめられています。そのやや後では同じ阿弥の名前がついた人たち「同朋衆」が室町八代将軍足利義政の同朋衆として活躍し今日の日本文化の一つの大きな起点をつくったこともよく知られます。こんなところにも、江戸時代の武家文化が室町の文化を理想とする場合が多いことの理由がみられます。

家康、天海とつづく二つの強烈な個性が江戸の街の霊的構造がつくられてゆく大きな原動力となったのでした。

東京・隅田川かいわい、向島にある古い由緒の牛嶋神社。「三輪鳥居」も印象的。

東京・芝の増上寺の境内に、黒本尊で知られる家康由来の安国殿と対峙するように小さな西向観音の堂がある。不思議な魅力で多くの人をひきつける。この石の観音像は鎌倉時代のものといわれ、周辺にまつられていたもの。以前から強い信仰の地であったことが推測される。近くには前方後円墳もある。

江戸以前、室町時代後期の表装かと考えられる軸。絵がらは牡丹。阿弥衆の文化を彷彿とさせる。華林苑蔵。

2025年06月21日(土) 華林のブログ

江戸の霊的文化と天海 その一 磐梯山

江戸・東京の霊的構造 その26---武蔵の国の中の〝ヤマト〟

宝の山 … の民謡でおなじみの磐梯山(ばんだいさん)に抱かれて、大きな湖、猪苗代湖があります。山地の湖としては本州で一番おおきく、地図でもすぐに目につきます。ここは、前回に指摘した「天池」のひとつであると言えます。

古来の言葉としては、「池」は波が激しくないものを指している場合が多いようです。風がおきたとき、それにつられて美しいさざ波がおきるのが池なのでしょう。いっぽう「湖」では、波がはっきりと規則正しくおきているように思われます。風のふき方にもあまり左右されません。海ほど荒くはありませんが規則正しい波音が聞こえてくるのが湖です。湖は池よりも規模が大きいのがふつうです。

「永き世の遠の眠りのみな目さめ波のり舟の音のよきかな」上から読んでも下から読んでも同じ音となるこの歌は、江戸時代に七福神の絵にそえられて年の暮れに売られ人気だったそうです。七福神は舟に乗っているのが定番の形ですから、これにぴったりの和歌です。また、日本の文化は江戸時代までは和歌などの言葉の文化と切り離せない関係にあったので、その好例でもあります。

連載初期に書きましたが、奥日光の中禅寺湖は江戸時代初期に僧・天海が非常に大切にした場所で、ここのお寺には七福神が厳粛にまつられています。同じく天海がはじめたと言われる江戸市中の幾多の七福神めぐりの中枢でもあるかのような印象です。そんなことを思い浮かべながら中禅寺湖の陽光に煌めく「波」をみていると、舟に乗る七福神に象徴される自然のエネルギーを感じるような思いがします。

さて、江戸幕府の徳川家康から家光までの三代の将軍に深く帰依され大きな事績を残した天海ですが、その生地は会津地方とされます。会津は冒頭の猪苗代湖のちかく、磐梯山のふところにある盆地で、現在の福島県の西部です。

天海は天台宗の僧ですが、天台宗などの密教は山岳修験の側面がことのほか強いので、天海がこの山に大きな影響を受けていた可能性は高いでしょう。

福島県の磐梯山は古くは「いわはしやま」と呼ばれました。ここの古い神社は今でも「いわはし(磐椅)神社」です。「はし」はハシゴと同様の意味、天に通じるヒモロギがたつ山、といった意味でしょう。「椅」が「梯」になって音読みになって「バンダイサン」です。ちなみに、民謡の「宝の山」は仏教的な言いまわしでは「法の山」となりそうです。修験者たちが大きな力を感じた山だったでしょう。また植物相をみても、水が豊富な山であることもわかります。

猪苗代湖では、中禅寺湖と同様に波が美しく踊っています。そして磐梯山の裏側へさらに登っていくと五色沼などの湖沼群があります。今日では自然豊かなリゾート地になっていますが、かつては修験者たちにはたいへん魅力的な場所だったに違いありません。こちらは湖というよりも池です。波は静かで圧倒的に高貴な表情をみせます。

そんな磐梯山のふもとで生まれた天海の足どりは、とくに五十歳代なかばになってからのものがはっきりしているようです。若いころは天台教学のみならず陰陽五行をはじめ多くのことを学んだとされます。興味ぶかいのは、江戸開幕の前夜、天海は川越(埼玉県)の有名な喜多院(当時は無量寿寺)に住んでいました。

磐椅(いわはし)神社。猪苗代湖のちかくにある。あたりは水が豊富な場所で、そのことが植物相にも反映される。

喜多院。埼玉県川越市小仙波町。天海は徳川家康と頻繁に会うようになる直前にはこの喜多院に住したようだ。当時は無量寿寺。

磐梯山、五色沼などの写真は「華林苑花日記」の5月に何項かで掲載されています。

2025年04月07日(月) 華林のブログ

「水」の芸術と信仰、その極致の「天池信仰」

前回は高崎市の達磨寺などを例にとって、日本の信仰・宗教のなかの「陰」と「陽」のありかたをみていきましたが、今回はさらに興味ぶかい「陰・水」への信仰や芸術・芸道の例をさぐります。

芸道の世界では「水」は大切な主役でした。たとえば生け花で水草を生けるときは、同時に「水」そのものを表現しようとしています。そこで、水草のなかでも清浄な水に生える水草を生けるように教える場合が圧倒的に多いようです。高貴な〝床の間〟という舞台で清浄な〝水〟を象徴するからです。

カキツバタを筆頭に、フトイは江蒲艸などという名前でも出てきます。コウホネやオモダカは、江戸前期~中期の「投げ入れ」でもカキツバタとならんで重用された水草です。そこには、現代では想像がつかない「水の都」であった江戸の光景があります。手軽に切ってこられる水草が身の回りにはあふれていたのです。ぎゃくに、ハナショウブは園芸植物で人工的に育てられる高価な商品だったようで、江戸期の生け花の材料として登場することはあまりないようです。現代とはかなり事情が異なります。江戸だけでなく上方や地方の文化都市・城下町などにおいても事情は同じだったでしょう。

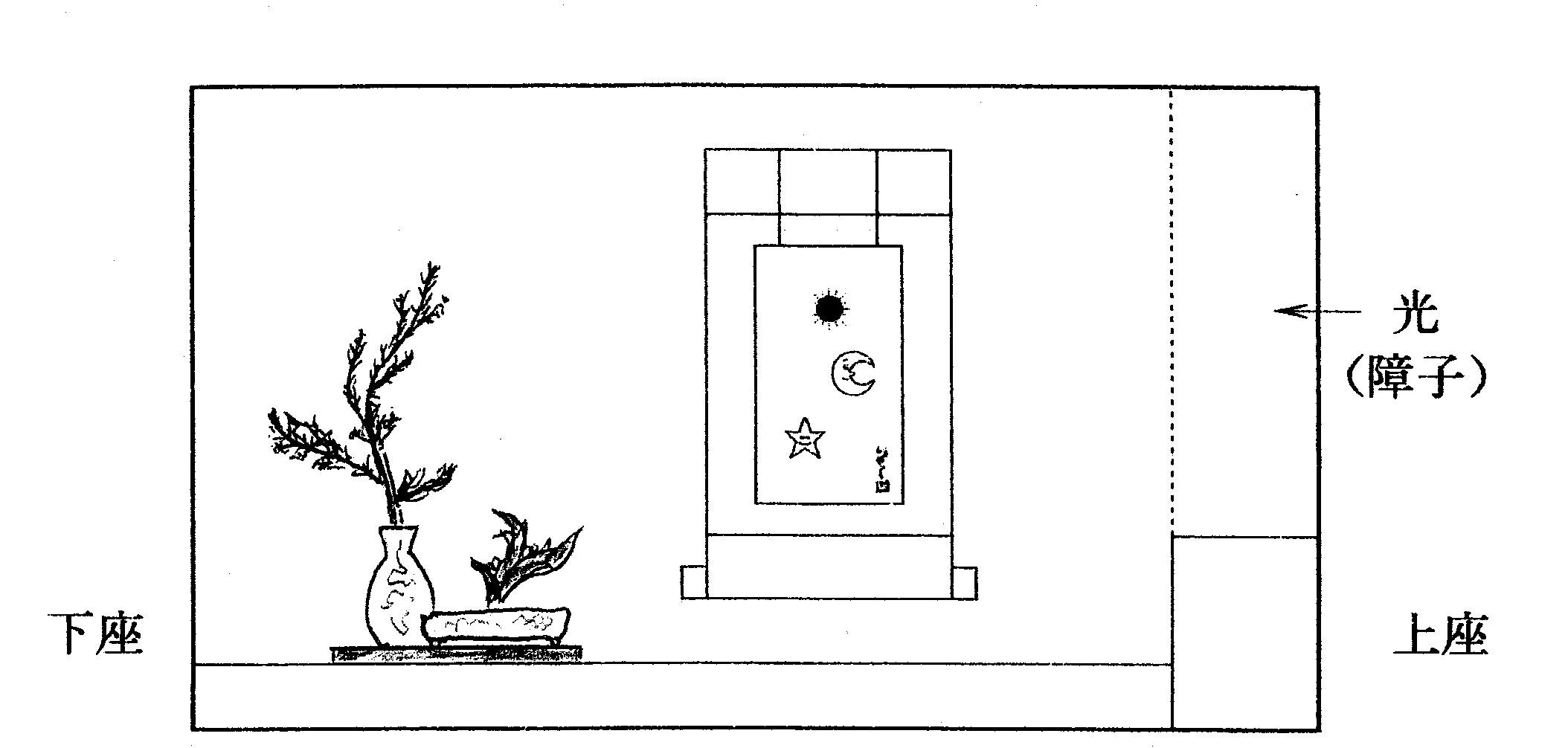

生け花では、いうまでもなく花器の中の「水」は必需品です。陰陽の観点からみれば、花器+水+植物の三者一体となったものを『陰』とし、障子窓からの「光」、あるいは古く室町時代などは床に置かれた「灯」が『陽』で、陰陽で床の間の芸術を完成させたのでした。もちろん真ん中には「軸」がありました。

またハスはいうまでもなく仏教での一番の花ですが、仏教で水草のハスが重視されるときもその背景としては「水」が意識されていることが多いようです。陰陽五行の観点からみれば、仏教は水=月を基本として次に日=火を重視しているようにみえます。明治の「火/日/太陽」を主役とする国家神道のなかで仏教が大弾圧を受けた背景にはこの点を見逃すことはできません。

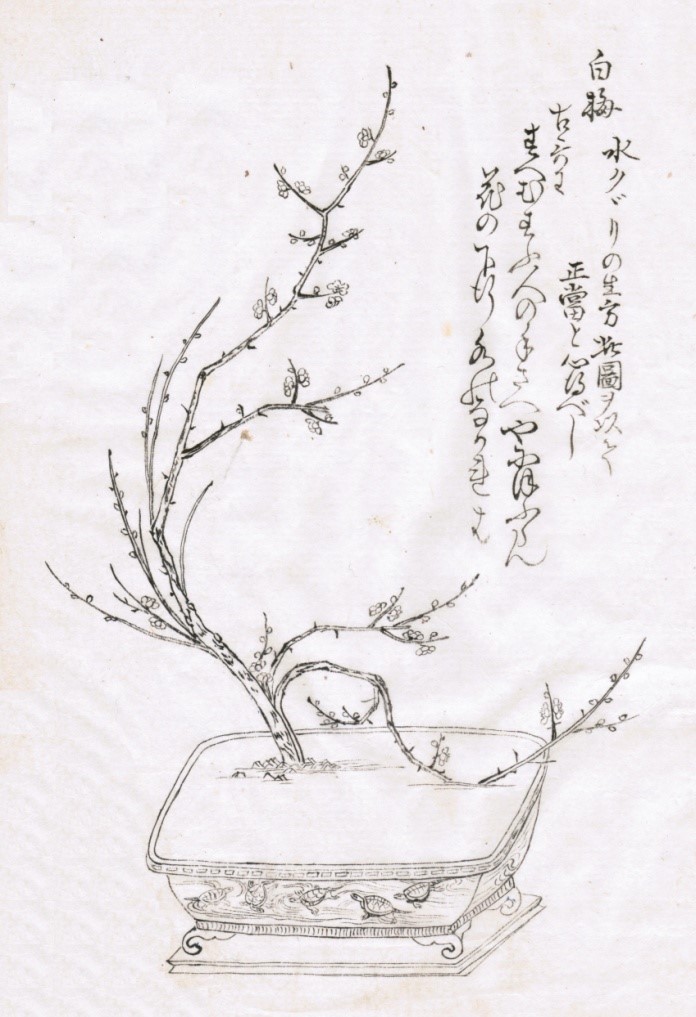

また、水草の生け花では、水面が広く見える花器、水を生かす色である黒色や古銅の花器が重用される例が多くみられます。なかでも特殊な生け方は、白菊を低く挿して水面に映る満月を象徴する生け方でしょう。

月は伝統文化では最大の主役です。「月の名所」といえば美しい月を鑑賞できる場所、でしょうが、江戸期までの伝統では、そこには「水」が不可欠だったようです。わかりやすく言えば水面に美しい月が映る場所、ですし、より深い感性では、月と水は古来同じものとされ、つまり天の月が地上の美しい水と目に見えない力でつながっている、そんな状況を意味しました。

京・奈良では大沢・広沢・猿沢の三池がその筆頭として文学の世界でもてはやされました。たぶんその背景には、聖徳太子の時代などではそこで秦氏などによって「月と水」を意識した文化やまつりごとがおこなわれていた可能性が高いと思われます。日本の芸道・芸術と古来の信仰は不可分なものとなっていることもわかります。

「真名井」などと表現される古代の「井戸」は、強い信仰の対象でした。真の井戸、といった意味でしょう。各地にみられる「貴い井戸」に対する信仰は、さまざまな形をとって展開します。たとえば伊勢に豊受大神がまつられるにいたる足跡は、いくつかの真名井を転々として伊勢の地にいたったという伝承がみられます。

伊勢神宮の一社でありながら少し離れた境外の地にある「鏡宮」は、五十鈴川と朝熊川の合流地点にあります。小さいながらも不思議な雰囲気を漂わせるこの社のご神体は井戸のようです。かつてはここに「鏡」が奉斎されていたと言い伝えられるようですが、そのもともとの「鏡」の意味は井戸そのものだったと考えられます。もちろん同時に青銅製の鏡がまつられることも多かったでしょう。

朝熊川の対岸には低い丘の木立のなかに朝熊社などの二社が並列しています。こちらの二社もどうも井戸がご神体のようで、古い信仰の形を伝えています。井戸が信仰の対象となる例は非常に多く、そこには天の中心的な神が舞い降りた、といった伝承がつきもののようです。豊受大神もその一例です。

池や湖にも同様の信仰はみられます。それは伝説や説話として受けつがれる場合も多くみられます。たとえば琵琶湖のすぐ北の余呉湖には天女の羽衣伝説が伝えられ、鏡のように波のない余呉湖に天女が舞い降りたとされます。世阿弥は古記をもとに三保の松原を舞台に「羽衣」の曲をつくりますが、ここでは美しい海が湖の代わりをしています。ただ、三保の松原の地には以前は美しい湧水の池があったようで、こちらが本来の伝説の由来だった可能性もあります。富士山を背景に天から女神が舞い降りるストーリーは、古来の水と天への信仰を芸能に置き換えた例といえます。ちなみに、「天」というときは太陽ではなく月や北極星、北斗七星や金星を意味するのがアジアの伝統です。

そして地上の水への信仰の最右翼は「天池信仰」です。カルデラ湖など山の頂上ちかくにできる高い場所の池は、地上の水への信仰の最高峰でした。それを求めて多くの修験者たちは山に、とくに霊山といわれる山にのぼり、そこで祈りをささげ称名や祝詞などの「言霊」をささげたのでした。そして宗教としての意味以上に、今日では、美しい高山の池は、美しくも高貴な表情をみせて私たちを魅了しています。

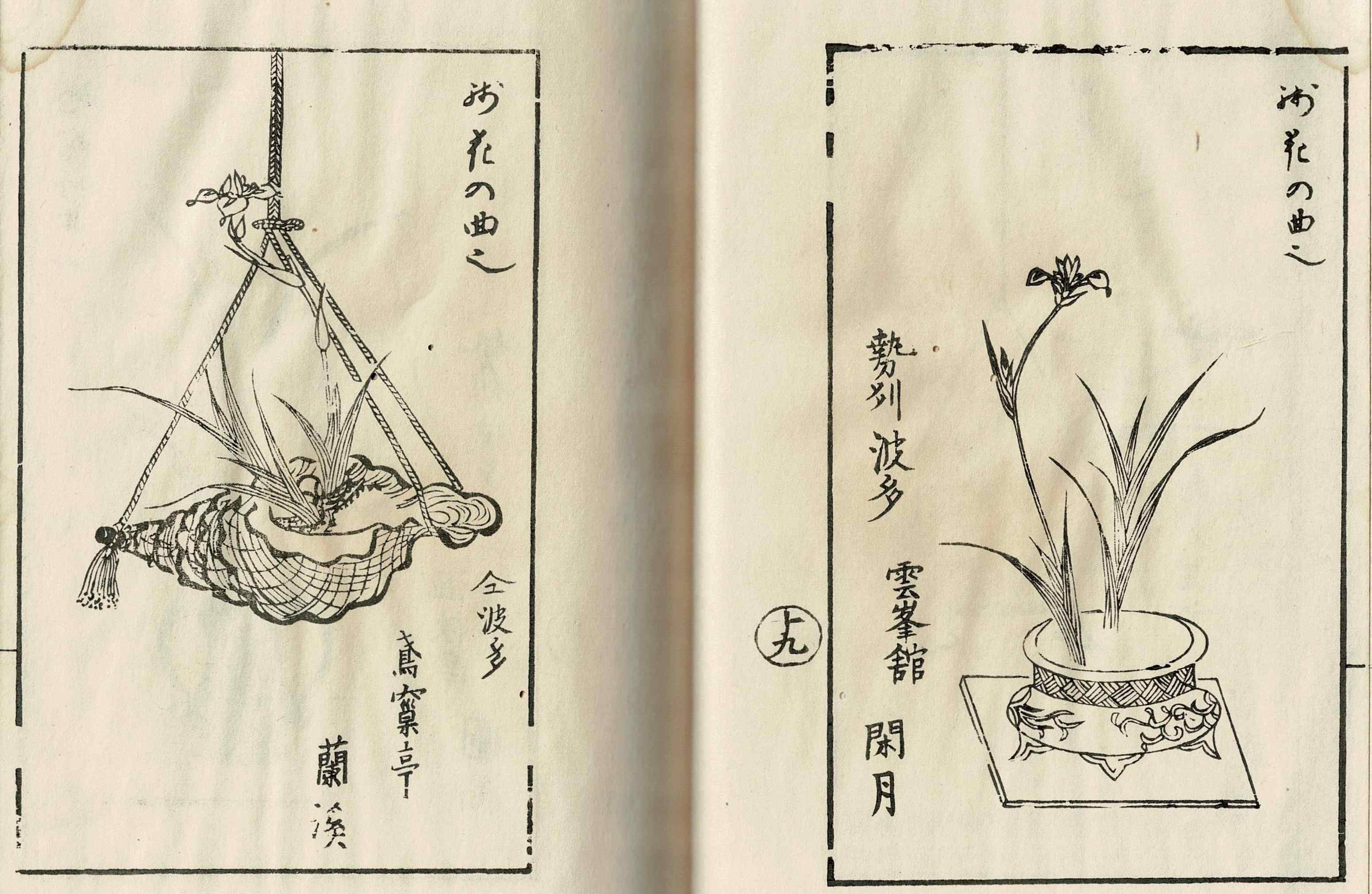

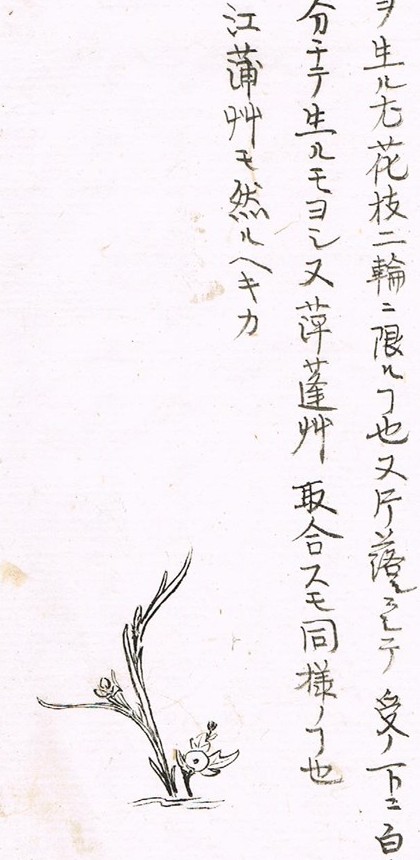

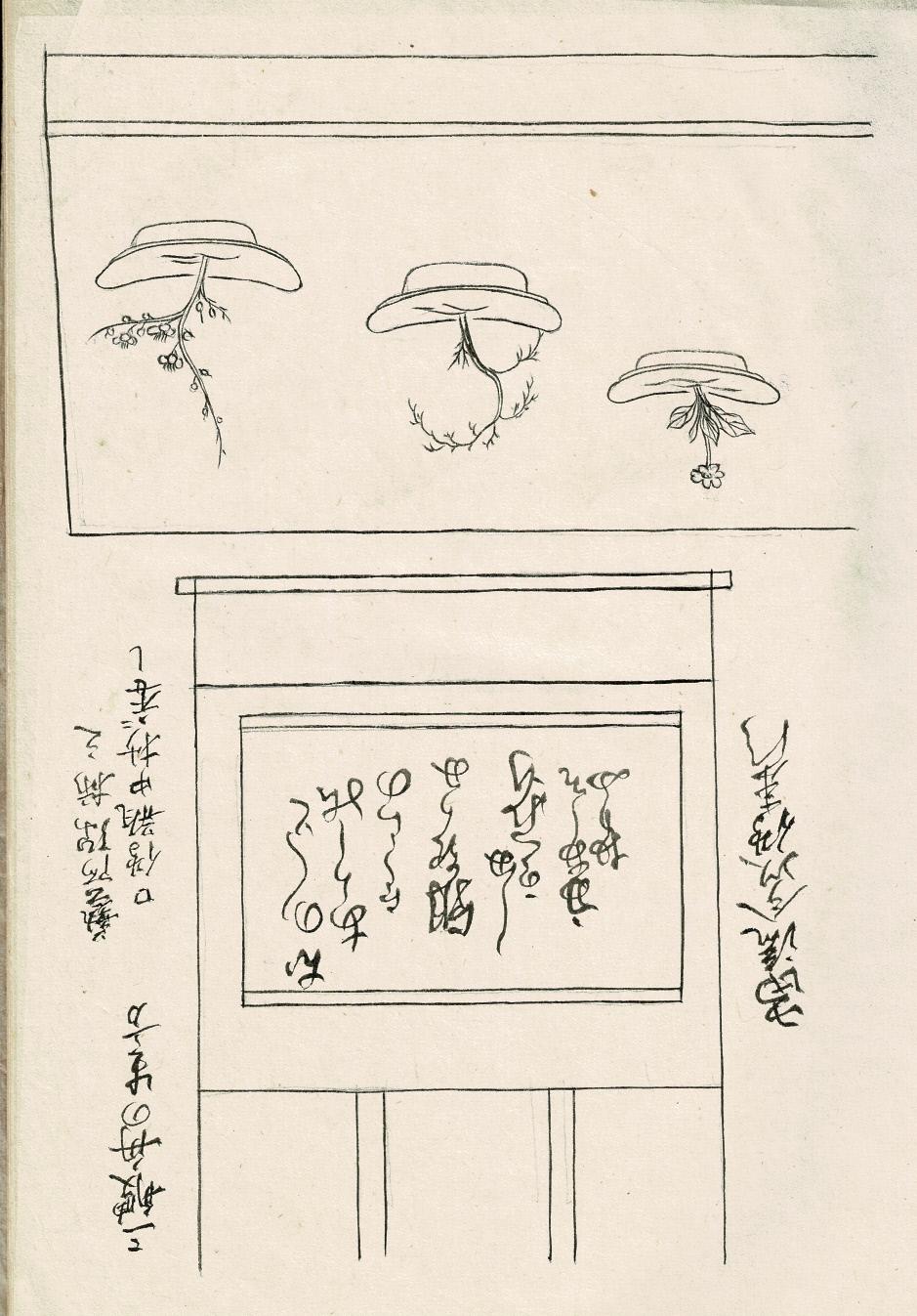

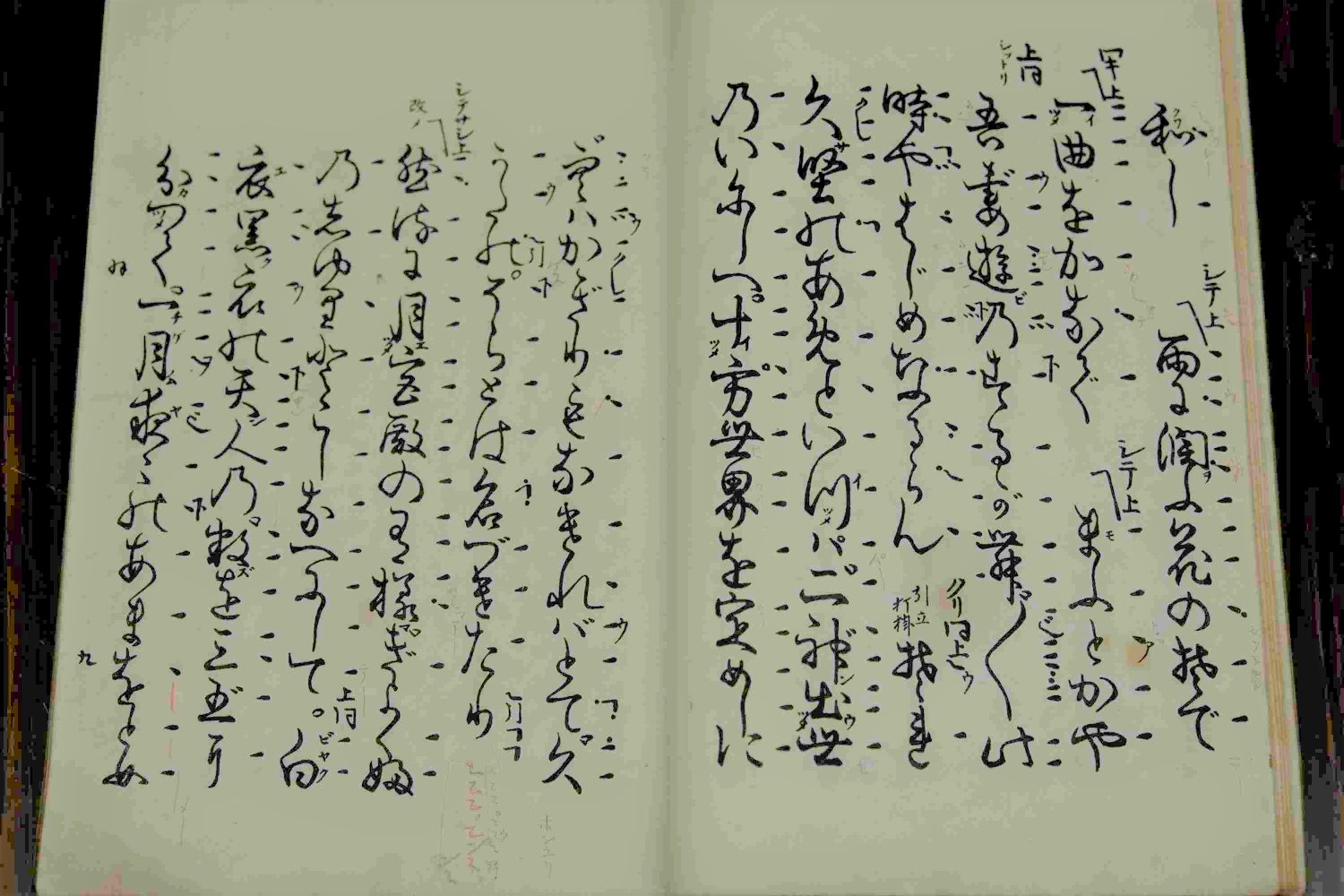

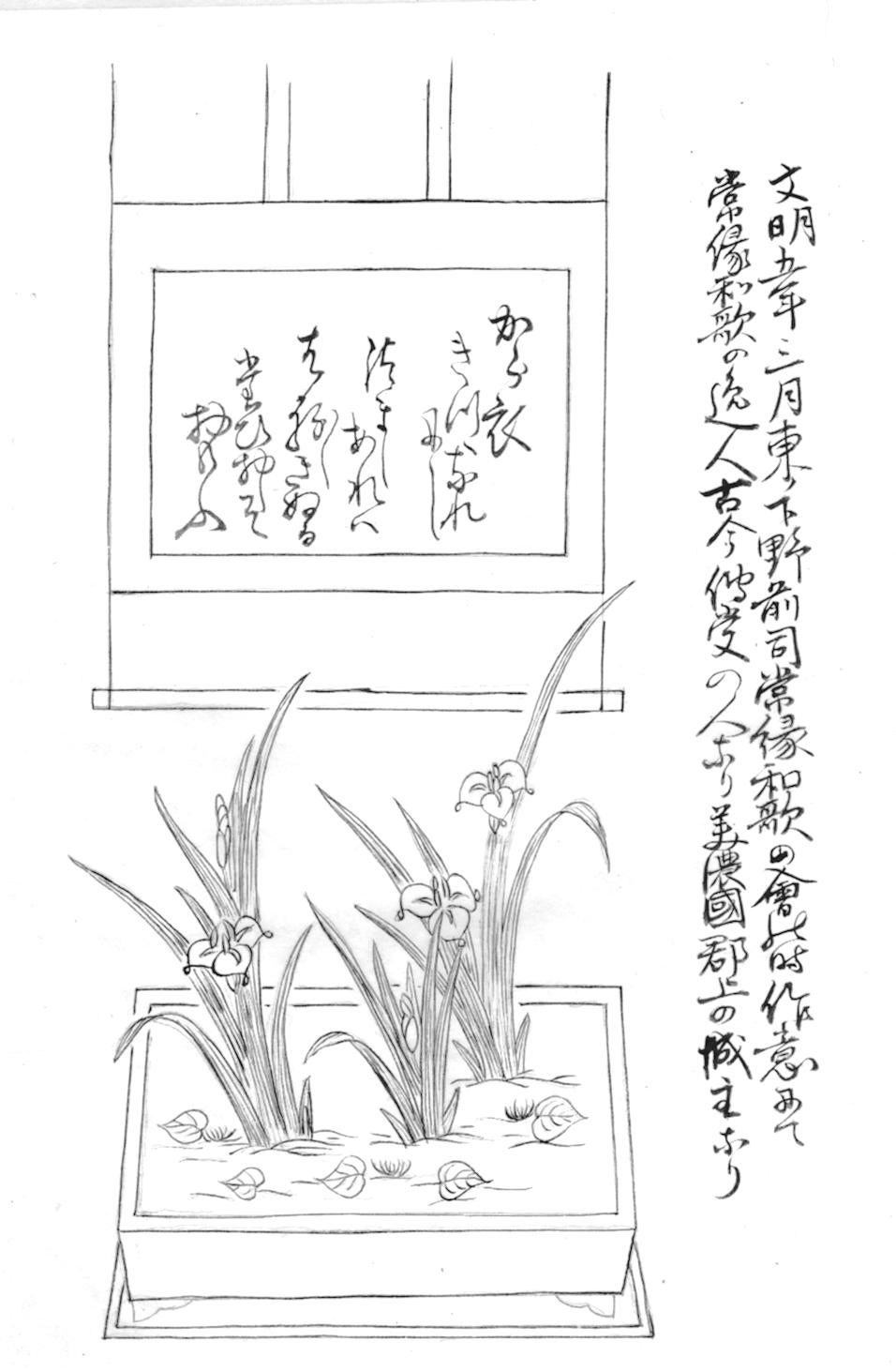

水草の図は江戸期の生け花の書に頻出する。これは『燕子花百瓶』のなかの見開き。なげ入れの図で、江戸中期ごろ、松月堂古流の系統の花書。同書には上方の住所の作家名が多くみられるが、愛知、江戸の名前も混じる。華林苑蔵。

大沢の池のかたに菊うゑたるをよめる――ひと(一)もとと思ひし菊を大沢の池の底にも誰か植ゑけむ――紀友則(古今和歌集)。古歌は伝統文化の根底にあった。大沢の池は月の名所として知られ、これをもとにした生け花も生まれた。当時の規則からすれば奇想天外の生け方で、陸草(岡草)である白菊を水草のカキツバタの根もとに生け、大沢の池の光景を生花(せいか)で表現する。白菊は池面に映る月を表現する。古流、関本理恩『古流生花口傳秘録』より。安政六年。

伊勢神宮の境外の一社「鏡宮」。五十鈴川と朝熊川の合流地点にある。ご神体は社の下の井戸と思われる。

「天池」のひとつと言える、富山県の立山の「みくりが池」。立山は修験の世界では富士山、白山とならび日本三霊山に数えられた。

2024年12月14日(土) 華林のブログ

高崎の「だるま」

ダルマ(達磨)は、強烈な個性で私たちにお馴染みです。

禅宗寺院でその尊像をよくみかけますが、禅宗以外でもまつられることはあるようです。また起き上がり小法師、七転び八起きの赤く塗られた「ダルマ」は、民間の縁起物、呪物として知らない人はいないでしょう。地域によってさまざまな変化形があることも、古くから社会によく定着していることの証しです。

さて、印象的な達磨信仰のお寺は、「水」の印象が強く、陰陽でいえば陰(北極星やこれを神格化した信仰など)の性格が強いところが多いように思います。水への信仰ともいえる観音信仰もみられます。

ただ、文化としての「ダルマ」は、陰陽五行の観点からすれば典型的な「火」の特徴をそなえています。赤く塗られ、三角形の姿、ぎょろりとにらみ、口を食いしばる(=無言)、などなど … いずれも五行では「火」の特徴です。

つまり、もともと「水」への篤い信仰の地に、あとから「火の信仰」として着地している場所が、達磨信仰として有名な場所に多いように思われます。

その典型的な例が、群馬県高崎市の達磨寺です。正式名称は少林山達磨寺で、達磨大師の「面壁九年」の修行のお寺として知られる中国、嵩山少林寺に山号をならっているのでしょう。少林寺は「少林拳」の中心地としても知られます。

高崎市の達磨寺はもともと「陰」や「水」、観音信仰に篤い場所だったようで、そこに江戸時代に達磨信仰が着地した、という順序のようです。時代によって推移しているかもしれませんが、現在のご本尊は 北辰鎮宅霊付尊神と道教的な名前となっています。また十一面観音も本尊に準じる形でまつられているようです。

有名な高崎白衣大観音が建てられた慈眼院も近くにあり、高崎駅に近い高崎神社は熊野系の信仰であることが祭神名から分かります。いずれも日本古来の「陰」を基調にした信仰であり、そこにギョロリと目を見ひらいている「ダルマ」が存在することが、ひときわ鮮烈な印象をあたえているのでしょう。

同寺は浅間山系や秩父・関東山地の平地への突端、といった地形で、西北には標高千百メートルの榛名(はるな)湖、その下には榛名神社もあります。高崎駅の近くの綿貫観音山古墳は、近年、そこから出土した個性豊かな埴輪群が脚光を浴びており、言霊を鈴などの音とともに発し、周囲を武人たちがとりまく、といった古代の神まつりを髣髴とさせています。これこそ物部、武士の文化のルーツなのでしょう。

達磨寺の霊符堂(本堂)のまえに置かれた大きなダルマと奉納されたおびただしい数の祈願の達磨。

険しい岩場に建つ榛名神社の一堂。榛名湖の下。

美しい榛名湖。標高1100m

2024年12月07日(土) 華林のブログ

陰と陽

江戸・東京の霊的構造 その23 -- 武蔵の国の中の〝ヤマト〟

今回から、日本の伝統文化や宗教の根底にあったアジア古来の哲学について書きます。それらは明治維新の文化の激変により今日では知られることが少なくなりましたが、かつては文化人たちにとっては常識といえることも少なくなかったようです。そのような環境で築かれてきた伝統文化は、アジア古来の哲学があまり知られなくなった今日では、本質的な部分で変化してしまった場合も少なくないように思われます。

さて、「陰陽」は伝統文化においてはいちばんの基本です。「陰」と「陽」はそれぞれ単独にあるのではなく、両方が存在してバランスをとること、それぞれが力を出しあうことが大切とされます。

その陰陽が生まれる以前には『太極』などとよばれる状態があったとされます。これはたとえば引用されることが多い「色即是空(般若心経)」の句のなかの『空』と同じものととらえることもできます。「空」は「無」とは違う概念だったようで、たとえば今日の科学で説明する宇宙の誕生時点の状況、インフレーションやビッグバンが起きるまえの、ほんの小さな一点とでも表現すべき状況とどこか共通した概念のようにみえます。物質としては人間には認識することがなかなか難しいけれど、じつはすべてのものの根底になっている巨大な〝気〟、とでも表現すればよいのでしょうか。それは、どう素晴らしいのかと数値化して指摘するのが難しいにもかかわらず、特定の芸術作品が人々に大きな感動を与えるのに似た状況とも言えそうです。

陰陽はさまざまな局面に存在していますが、この世でもっとも象徴的に存在する陰陽は太陽と月(太陰)です。太陽が陽の象徴、月=太陰が陰の象徴です。そして地上における陰陽の象徴は水と火です。水が陰、火が陽です。アジア古来の哲学のひとつの基本です。

それらの陰陽は、たとえば芸道芸術あるいは宗教などの場面では、あるいはそれが日常生活の身の周りの文化に反映されるとき、さまざまなモノに姿を変えて象徴されていきます。吉祥の絵がらや模様、さまざまな紋など、その多くがこの陰陽の〝気〟の象徴でした。そしてさらには、陰陽から発展した『五行=木火土金水』の〝気〟の働きになります。すべてのものを目にみえない『気』が支配している、という考え方は、ニュートン物理学の時代にはまるで迷信としか思われなかったでしょうが、アインシュタインいらい物理学が驚くような方向に踏み込みだしてからは簡単に迷信と片付けられないような存在感を見せはじめているようです。

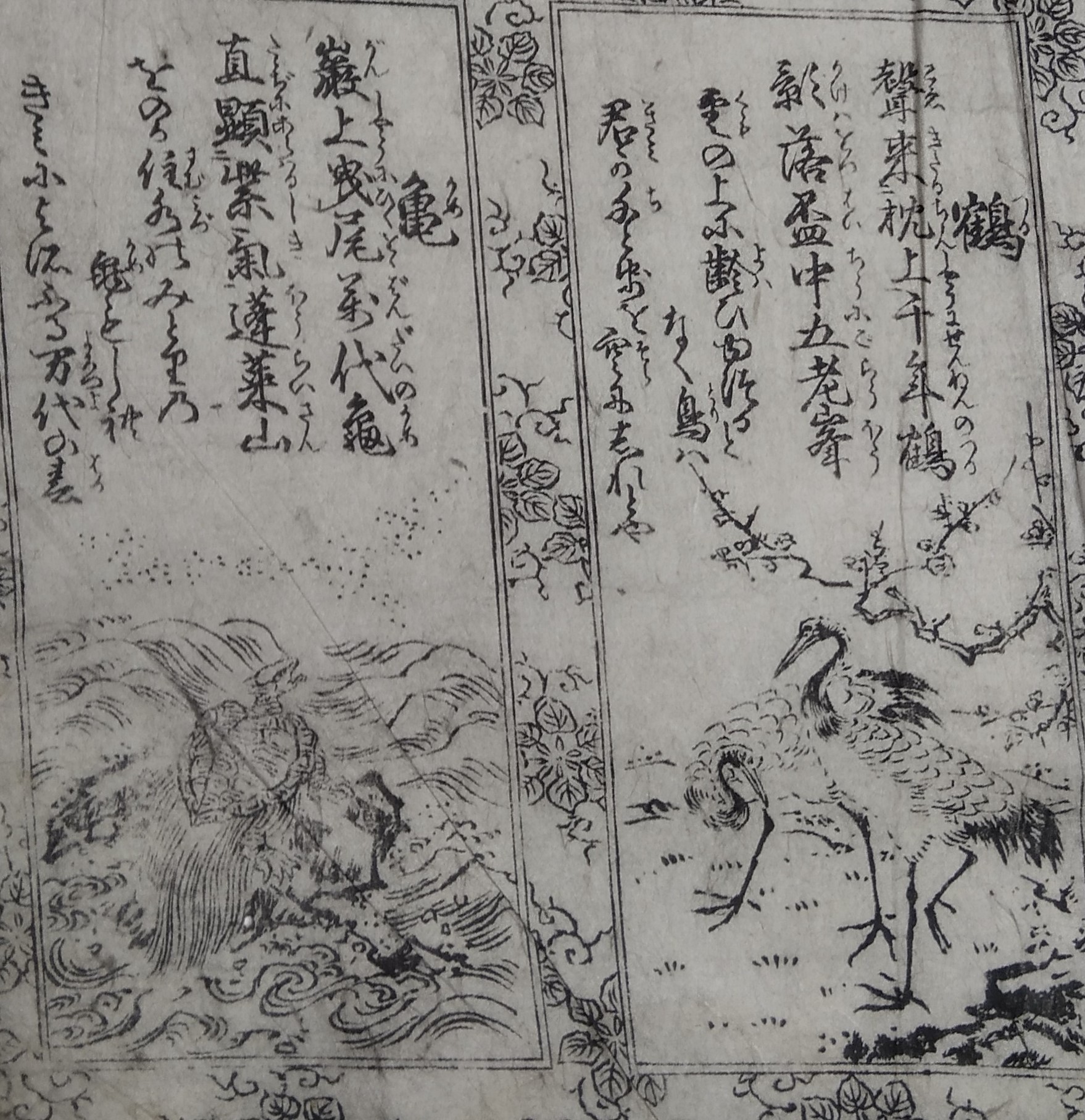

さて、私たちが日ごろ見なれている陰陽の象徴に『鶴亀』があります。

一般的に、水のなかにあって外側が固くて中が柔らかい生き物は「陰の象徴」としてとらえられることが多く、なかでも「亀」は陰の象徴の代表格となります。「貝」も同様に外側が固くて中が柔らかいので陰の象徴とされます。古くは、「貝」は「介」と表記されました。いずれもカイと発音し、そんなところにも「発音」が先ずあったというアジアの言霊の伝統がうかがえます。

いっぽう、亀と対になってきたのは鶴です。一般に空を飛ぶものは「陽の象徴」とされ、雀も鳳凰も蝶も「陽」の象徴です。平家の紋は『揚羽蝶』で、紋としては陽・火のイメージが強くあります。同じく『日負鶴/ヒオイヅル』という美しい紋が物部系の古い神社に伝わっていますが、赤い太陽を背景に鶴が描かれるという絵がらです。こちらは日も鶴も陽の象徴なので、陽の気が強い紋といえます。しかし、物部系の文化が「陽」を主にしているとは考えにくく、必ず紋がその文化伝統の中心的な本質を表現しているとは考えにくいようです。

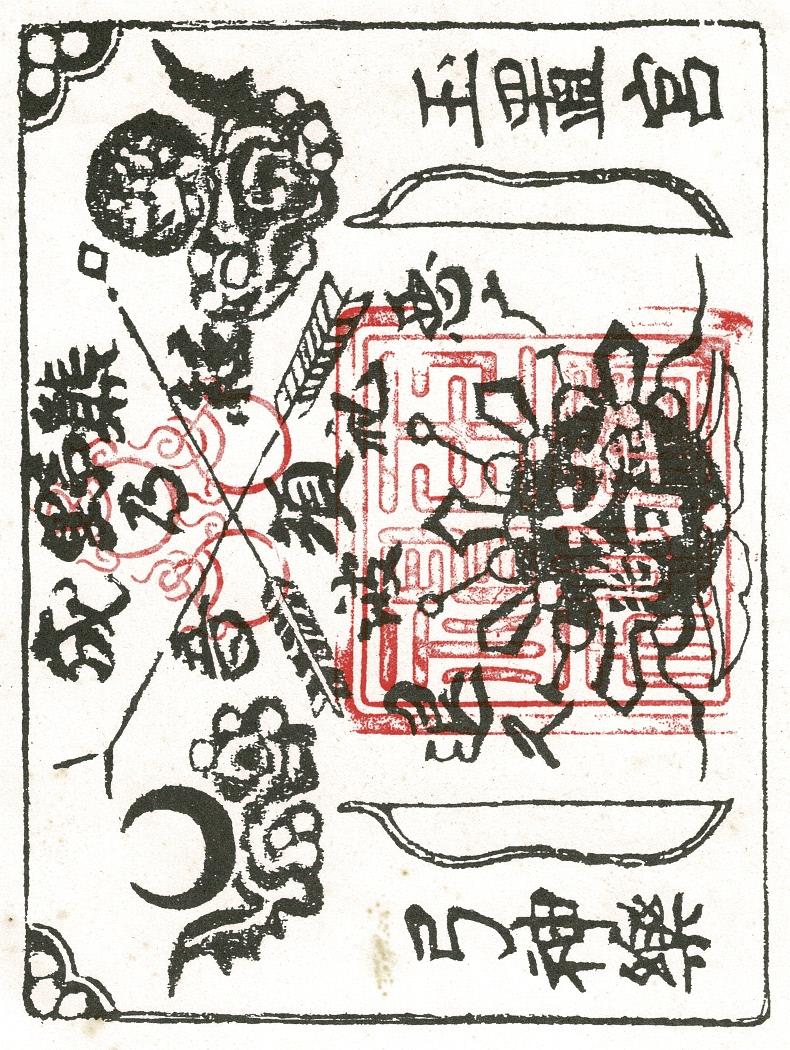

陰陽をストレートに日月で表現することもあります。日=太陽が「陽」で、月=太陰が「陰」です。名前そのものが太陽、太陰というように陽・陰の極みという意味ですから、ちょっと重々しい感じの陰陽の表現になり、御所などでは独立した旗(纛幡/トウバン)として日月を対にして飾る伝統もあります。熊野や富士山などなど山を曼荼羅として表現する場合など、これは山岳修験の世界で重んじられた曼荼羅と思われますが、画面の上方左右に日月を対になるように配することが非常に多くみられますが、基本的には向かって右が太陽、左が月になっています。色は太陽が赤や朱、金色で、月は銀や白などです。ちなみに、古い時代に「白光」というときは月の光を意味します。

陰と陽は、生成順(生まれた順序)では陽が先、陰が後とされますが、現在ではむしろ陰がリードしているというのがアジア古来の考え方です。そこには若干複雑な過程があるのでここではふれることはしません。そして陰陽はその力の組み合わせによって木火土金水の五行へと変化し、現実界ではこの五行の力でものごとが動いています。

先に述べたように、本来の陰陽の力は、地上の現実界では五行の水・火で表現されます。若干複雑な二重構造ですが、このような二重構造、あるいはそれ以上の多重構造もアジア古来の哲学の基本です。そして陰陽のもとである「太極」は、五行では「金」の力になります。五行の観点からみれば、多くのアジアの宗教などではこの「金」の力をたとえばミロク神などと擬人化してとらえ、聖徳太子の信仰ではこのアジアの「ミロク信仰」が根底にあったと指摘されることが多くあります。ミロク神の興味ぶかいところは、地域や伝統によってそのとらえ方が大きく違うところです。一見まったく違う神格を「ミロク」という言葉でとらえている場合が多く、むしろそこにミロク=金の本質が隠れていると言えます。

『太極図説』/太極説は古来のアジアの哲学のなかのいちばん基本的なもの。手で書き写され、伝えられる場合が多い。これは江戸時代のものかと思われる。太極から陰陽、そして文中ではさらに五行=木火土金水への展開が説明される。

陰と陽はさまざまな象徴的なモノで表現される。鶴亀はその代表的なものの一つ。鶴が陽、亀が陰の象徴となる。文政元年一八一八に出版された大部の教養書より。板元は須原屋茂兵衛とある。華林苑蔵。

こちらは山岳曼荼羅ではないが、熊野、玉置宮の神符。日月を左右に配していると思われる。この神符にかんしては神仏混交の色合いが濃い。

2024年10月19日(土) 華林のブログ

江戸の生け花⑸ 「出生」という哲学

江戸・東京の霊的構造 その22 ーー

武蔵の国の中の〝ヤマト〟

「生け花」という日本独自の芸術は江戸時代前夜から「立花」として忽然とあらわれ、江戸時代に入ってさらに多彩な展開をとげました。確立したばかりの「床の間」という舞台に掛け軸とともに発展したその新たな生け花の担い手は、深い素養をもつ文化人たちでした。

それをうかがわせるのが、ちょうどその頃さかんになった出版文化です。特殊な例をのぞき手書きで書写され伝承されていたそれまでの和歌や有職故実、陰陽五行などの伝統的な文化や哲学でしたが、ここへきて新たな文化は急速な余裕ある市民層の広がりにともなって出版物という形で多くの人の目にふれるものとなりました。政治的な安定により土地・水利などの改良、農業・産業の発展、市場経済の成長は人々に豊かな生活をもたらしたのです。

江戸時代に入って「立花」の出版物は実に多くの点数があったようです。前に掲載した大住院以信の作品集などもありますがほとんどが独習書という性格のもので、著者名もありません。初期は後水尾院を中心としたサロンで上層階級に広まった「立花」でしたが、その後元禄時代など市民層が台頭して以降の「立花」の実態をかいま見ることができます。

さて、立花はその豪華な美しさで多くの人々の関心をひき、加熱したブームがおきたこともあるようです。いっぽう、「立花」のあとで生まれた「なげ入れ」や「生花(せいか)」は床の間を主な舞台として発展し、そこは内省的な空間なので立花とはいくぶん違う趣で発展したようです。床の間という抽象性にとんだ空間に、長い文化伝統にもとづく掛け軸とともに飾るということが、多くの総合的な文化や哲学を内包する方向へと向かわせたものでしょう。

陰陽や天地人などの哲学もよく知られますが、新たな生け花の担い手となった文化人たちのあいだで取り沙汰された考え方の一つに『出生』があります。「しゅっしょう」とよみますが、「個性」というよりはやや深い意味で用いられたようです。

上の図は「なげ入れ」の書『挿花直枝芳』(入江玉蟾選、明和六年一七六八)の奥付がある板行本の「春」の部の一頁です。

この絵はカタカゴつまりカタクリの花で、万葉集の大伴家持の歌に「堅香子」として登場するのは良く知られます。絵にそえられている二首のうち右の和歌「もののふの八十(やそ)をとめらが汲くみまがふ寺井の上のかたかごの花」がそれです。絵のタイトルと説明の部分には、カタクリの漢名や異称をあげています。カタクリの絵は残念ながら必ずしも忠実に写生したものとは言い難い点があります。ただ、一つの茎に二枚の葉が付いているのが『出生』なので、二花を生けて葉の総数が四枚であることも許される、と説明している点は注目されます。

器が「陰」なので、そこに挿す花や枝・葉の総数は「陽」数字、つまり奇数でなければならない、という哲学と整合性がないため、ここではあえて付記しているわけです。(ただし、「二」は古い哲学では奇数とも偶数ともとるので、生け花の数字では二は許される)逆にいえば、花や枝・葉数は陽数字=奇数でなければならない、という考え方はその時代にはよく知られていた、ということも窺えます。奇数偶数の哲学を優先するか、出生を優先するか、確かに難しい問題です。二枚一組を一つと考え、ここでは四葉ではなく二組と考えた、ともいえます。また、「二」を偶数とも奇数ともとるという哲学も定着していたようですが、その理由も気になります。

下の図は、江戸中期、元文年間(一七三六~四一)の「なげ入れ」の書『抛入岸之波』(釣雪野叟)のなかの図。漢文調の題をつけ、「砂鉢」様の花器の上に小さな瓶をならべ、さまざまな秋草をならべています。そえられる和歌は『みどりなるひとつ草とぞ春はみし秋はいろいろの花にそありける』(春は同じ緑色の芽で一種類の草のようにみえていたが、秋になって成長して花が咲いたらいろいろの草が入り混じっていて美しい/古今和歌集)で、これが「秋は千草八千草」という日本の伝統的な美意識となり、以降、多くの本歌取りの和歌が詠まれてゆきます。

これも一種の「出生」の考え方で、それが江戸時代後期の「生花」に受け継がれたときは、ふつうは一瓶に一種類の植物しか生けないにもかかわらず、秋草だけは混ぜて生けてもよい、という考え方が生まれます。しかも七種を生けるときは山上憶良の万葉集にある歌「秋の野に咲たる花を指折りかき数ふれば七種(ななくさ)の花―萩の花尾花(をばな)葛花(くずはな)瞿麦(なでしこ)の花姫部志(をみなえし)また藤袴(ふぢはかま)朝貌(あさがほ)の花」にある七草しか生けない、という決まりが生まれたり、和歌の伝統が如何に重いものであったかが分かります。(写真)

このように江戸時代の生け花は、当初は京都や上方の上層階級の「立花」としてはじまり、元禄時代前後には新興の市民層にも広がり、さらに「なげ入れ」そして「生花」がうまれ、同時に上方だけでなく江戸にもそれらは爆発的に広がっていきました。床の間を主な舞台とした「なげ入れ」と「生花」の担い手たちは深い素養をもった人たちで、和歌を中心とした日本の深い伝統と密接にかかわっていました。それは、ビジュアルに突出していった「立花」とは大きく違う性格のものだったといえます。

この後、幕末維新の動乱のなかで生け花は大きく衰退してゆきます。実質的に復活しだすのは何時のころなのでしょうか、その後の生け花は徐々に変質し、建築様式の変化とも相まって、またいわゆる嫁入り修行の資格として内容を極端に簡略化してアピールしながら圧倒的に人口を伸ばしました。そんな時代も終わり、今、生け花は再度生まれ変わろうとしているようにみえます。

この連載のテーマ「江戸・東京の霊的構造」という視点では、明治維新によってその構造が一大転換を遂げたということになります。東京における神仏分離・廃仏毀釈の嵐は、上記の江戸のさまざまな伝統を一挙に破壊しました。ただ、それでも〝江戸〟は今日の東京に根強く残っているのを感じることは多々あります。明治以降の文化の本質を語ることも重要でしょうが、それに代えて、次回からは違う視点から〝ヤマト〟の文化の本質を考えたいと思います。

江戸中期の「なげ入れ」の書『挿花直枝芳』(入江玉蟾選、明和六年一七六八)の奥付がある板行本の「春」の部の一頁。カタクリの生け花に万葉集の大伴家持の歌がそえられる。「出生」について言及している。華林苑蔵。

江戸中期、元文年間(一七三六~四一)の「なげ入れ」の書『抛入岸之波』(釣雪野叟)のなかの図。(華林苑蔵)さまざまな秋草を小瓶にならべ挿す。「秋は千草八千草」という伝統的な美意識を生けている。

江戸中期~後期にはさまざまな「生花」の流派が生まれる。写真はその伝統にそって生けられた秋草七種の生け方。山上憶良の万葉集にある和歌にそって生けられる。ここに生けられる七草の種類は本文中にあるものと同じだが、朝貌は今日の桔梗のことと言われる。藤袴も厳密には比定しにくいかもしれない。萩、葛は水揚げが極端に困難だ。昭和初期ころ、廣岡理創(古流)の作品。

2024年09月23日(月) 華林のブログ

江戸の生け花⑷ 「和歌」の存在感

江戸・東京の霊的構造 その21ーー 武蔵の国の中の〝ヤマト〟

江戸時代に入って生まれ、発展した生け花は「なげ入れ」と「生花(せいか)」でした。

文化の側面では、元禄時代など江戸時代の前半は京都、大坂など上方を中心に成熟をみせますが、江戸時代も後半になってゆくと江戸の街の人口もふえ経済的にも上方を凌ぐほどの勢いをみせてゆきます。また、これまでにはない〝市民層〟ともいうべき一般の武士や町人、あるいは芸道文化を専門とする人々が新たに文化の担い手、消費層あるいは作り手となっていったことは特筆すべきことと思われます。

そんななかで、建物に「床の間」が確立した様式として定着し、この床の間が文化芸術の具体的な舞台として大きな役わりをみせてゆきます。「なげ入れ」と「生花」という新たな生け花が生まれ成熟したのは、この床の間の存在がいちばん大きな理由だったと思われます。

これまでにも述べたように、「和歌」は日本の文化の中で常に大きな底流をなしていました。有名な古歌をアレンジして新たな和歌をつくる、といったことで和歌はさらに発展し、多くの和歌のなかでもとくに印象深い重要な言葉の数々が「歌枕(うたまくら)」として多用されていきました。また、「枕詞(まくらことば)」は意味が不明と言われながらもその音の響きが不思議な情緒を醸しだしてきました。枕詞が重視されていたことは、たとえば『とぶとり(飛ぶ鳥)のアスカ』というふうに『アスカ』という語の前に常に枕詞として付いていた『飛ぶ鳥』が、のちには転化して『飛鳥』と書いてアスカとよむようになったことなどから窺い知ることができます。余談ですが、前号でみたように「床の間」という言葉が神のためのベッドである「神床」からきているのと同様に、歌枕や枕詞という語でも寝ることにかかわる「枕」が重い意味を持っているのは興味ぶかいところです。古代の神事では、神床の上には神のための「坂枕」がのせられました。

和歌は時代とともに言葉の遊びといった側面を強くしてゆきますが、古い和歌はこのように言葉の響きを重視する、まさに重厚な言霊の世界だったと言ってよいでしょう。そのよみ方も神楽歌のように、ひとつひとつの母音を長くのばすという独特のものだったことが万葉集の音節の数え方などからも想像されます。日常会話とはまったく違う、むしろ音楽的なものだったと思われます。

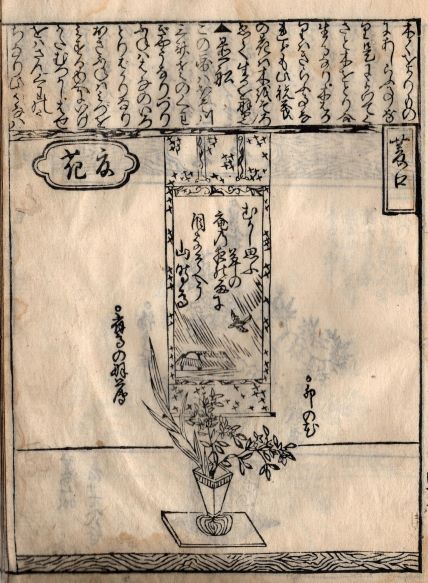

江戸時代に「床の間」が定着しそこに軸をかけ花を生ける、という総合芸術が花ひらきましたが、その底流には和歌の文化が確としてありました。それは必ずしも和歌の軸をかける、ということではなく、古来、和歌によって語り継がれた伝統や美意識が絵や花などで表現されたのでした。

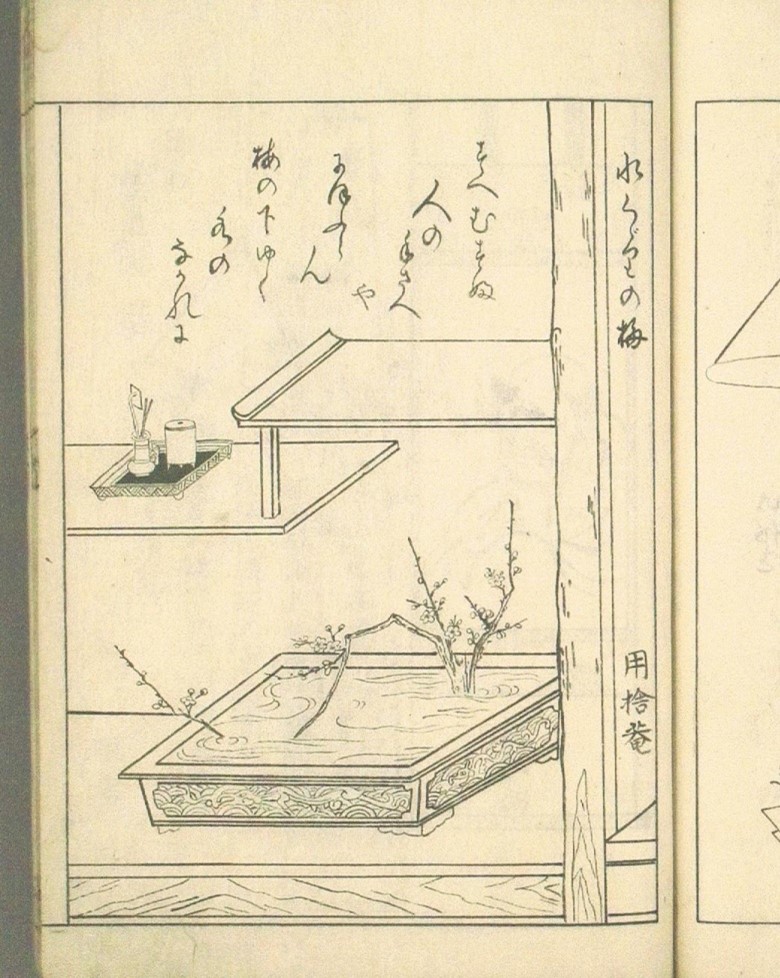

その例として「水に梅」があります。梅は古今集以降、貴族の生活が都市化して以来好まれるようになった花です。それ以前に好まれたのは山に咲く自然の桜(山桜、彼岸桜など)だったと言われます。多くの和歌によまれ、「天神」伝説でも欠くことのできないものとなった梅は大陸から渡来した木で、貴族の家などで喜ばれ植栽されていったものでしょう。同じく渡来の漢詩の文化とあいまって厳しい寒さのなかで花ひらくこと、その香りがよいことや直線的な枝ぶりが愛でられました。これらの魅力では、紅梅・白梅をくらべると白梅のほうにやや分があったようです。

そんな平安時代以来の伝統は江戸時代になっても強く息づいていたようで、「水に梅」は江戸期の文人、芸術家にとって魅力的なテーマだったようです。平安時代の「後拾遺集」にある平経章の春の歌『水辺梅花といふ心を … 末むすぶ人の手さへやにほふらん梅の下ゆく水の流れは』をそのまま題材にした鈴木春信による初期の浮世絵(版画)はよく知られるようですが、これは明和年間、つまり江戸時代中ごろのものです。白梅の枝を娘のために手折る男の背景には水の流れが描かれ、画面の上には平経章のくだんの和歌が記されています。

同じ明和年間に出版された生け花(なげ入れ)の書「挿花千筋之麓・付録之巻』(東都・入江玉蟾選)には、まったく同じ和歌をそえた梅の生け花が掲載され、「水くぐりの梅」というタイトルがつけられています。(写真参照)いずれもこの和歌のこころを画や生け花で表現したということでしょう。平経章は今日ではあまり有名な歌人ではないようですが、いっぽうで、江戸時代に流行した古歌や歌人が明治以降、知られなくなっていった可能性も否定できないと思われます。

これとまったく同じテーマを、「なげ入れ」のあとで生まれた「生花(せいか)」では、幕末のころに古流の家元関本理恩が自書『秀花図式』のなかでえがいています。(写真参照) 同書は発行予定ながら幕末維新の動乱の中ではたすことができなかったものですが、「なげ入れ」から「生花(せいか)」へという生け花の流れが和歌の素養がある文化人たちの手によって受け継がれていったことがよく分かります。関本理恩については鈴木篤胤という国学者との親交も知られ、和歌の師匠もして門弟からは後の県令や副県令も生まれており、国学者や歌人としても江戸の街で存在感があったことが窺えます。

関本理恩はこの「水くぐりの梅」では、梅の枝を、必ずしも水を潜らせなくてもよい、と言い伝えていますが、よく似た構図は尾形光琳の『紅白梅図屏風』(ⅯOA美術館蔵)にもみられます。明和年間よりは五十年以上前の作と思われ、また京都の光琳の自宅で描かれたとの説もあるようですが、ほぼ同じころ、大坂の医師・寺島良安の著『倭漢三才図会』が出版されています。百科事典の魁と評される書ですが、全一〇五巻、個人の著作としては舌を巻くような知識の量で、陰陽五行などの深い哲学が民間の知識人に浸透していたことにも驚かされます。このような時代背景をみると尾形光琳にもそれなりの素養があったはずで、『紅白梅図屏風』や『燕子花図屏風』(根津美術館蔵)などの名作の背景には和歌を中心とした日本の伝統が強くあります。

江戸中期の「なげ入れ」の書・入江玉蟾撰『挿花千筋の麓』より「水くぐりの梅」と題された頁。『末むすぶ … 』の和歌が記され、下に梅の枝が砂鉢様の器の水面をくぐるように生けられる。違い棚の下。『挿花千筋之麓・付録之巻』(東都・入江玉蟾選、明和五年=江戸中期。華林苑蔵)

幕末ごろの「生花」の書・古流四代家元関本理恩『秀花図式』より「梅の水くぐり」の生け方の図。同じ和歌がそえられる。幕末から明治初頭に出版予定もはたせなかった書の自筆の原本。華林苑蔵。

2024年09月05日(木) 華林のブログ

江戸の生け花⑶ 「床の間の定着」と 生け花

江戸・東京の霊的構造 その20ーー

武蔵の国の中の〝ヤマト〟

前回までで書いたように、江戸開府前後の時代に大流行した、日本で最初の本格的な生け花・立花は、まず京都において大がかりな「花会」で後水尾天皇(院)、公家、僧侶などを中心に盛んになりました。その舞台は御所の大広間などでした。その後江戸の大名屋敷などへ京都の名手が出向いて生けたことなども記録に残っており、さらに一般の富裕な人々にも広まっていったようです。元禄期には立花の独習書といった性格の出版物も少なからずみられ、ブームが過熱して他家の庭から枝ぶりの良い花を盗む者がいて困る、といった記録までみられるようです。

その立花に次いで、江戸時代の初期から中期にかけて、新たな生け花「なげ入れ」が、さらには「生花(せいか)」が生まれていきます。「なげ入れ」と「生花」は、江戸時代に入って一般化しだした〝床の間〟を主な舞台として生まれ発展しました。大広間で花会、つまり今日の花展にも似た土俵で発展した立花と、床の間を舞台として発展した「なげ入れ」と「生花」は、当然その性格に大きな違いがありました。(前号参照)

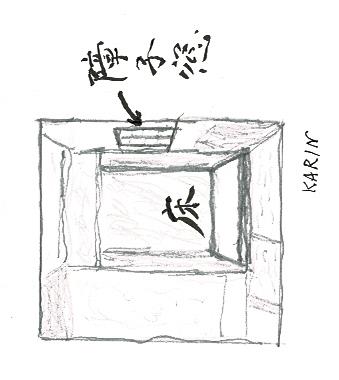

「なげ入れ」や「生花(せいか)」では、床の間という舞台があり、主飾りである軸があり、灯りあるいは明かりを採る障子がある、そこに花と器でひとつの世界をつくりだす。それはお茶室が俗世から隔離された特別な空間であるのと似た性格をもっています。

「床の間」の語源は古代の「神床」と言われます。それは大床子(だいしょうじ)などとも呼ばれ、古代では践祚大嘗祭など最高神を招く一連の神事の中心的なアイテムのひとつで、そこに宇宙の最高神が横たわる、神宿る神聖な場所でした。(田中初夫『践祚大嘗祭』木耳社) 「大床子」の意味合いは宮中では時代とともに軽いものとなっているようにも思われますが、その本来の意味はむしろ近世の「床の間」に受け継がれたように思われます。そこでは宗教としてだけでなく文化芸術としての側面をつけ加えていきました。床の間に飾る書画は神仏を意味するものもあれば、それだけではなくて花鳥風月や詩歌などとさまざまなものがありました。「天地」を最高神と同義としたアジア古来の考え方のなかでは、天地の一環である「自然」は神仏と同質のものと受けとられたのでしょう。さらには、これまでにも述べてきたように「言葉(和歌・言霊)」が強い存在感をもつアジア・日本の伝統のなかでは、詩歌もこれに肩をならべるものであったことは見逃すことができない重要な点です。

床の間では、本勝手、逆勝手という言葉があります。書院つまり障子=外光が入る方向が向かって右である場合が本勝手、向かって左から入る場合が逆勝手の床の間です。本勝手を右勝手、逆勝手を左勝手と呼ぶようにもなっているようです。この光が入る方向が「陽」の場所となり、反対側の暗いほうを「陰」の場所とします。この陰陽の配置は、たとえば神社の一対の狛犬のうち口を開けたほう=阿形を陽とし、口を閉じたほう=吽形を陰とするのと同じ「陰陽」の配置の考え方です。

狛犬では、向かって右を阿形=陽とし、向かって左を吽形=陰とするのが一般的ですが、これは陽から陰へ向かって動くという方向性を示すものとされます。(ア・ウンという発音=言霊が根底にあり、ここにも「言葉・言霊」を重視する思考がみられます)多くの神社ではこのように配置されていますが、たとえば奈良や奈良の影響が強いと言われる福井県小浜市(若狭)の寺社などではこの阿吽の配置が逆の場合がたいへん多くみられます。一説にはそこにはインド系の考え方が入っていると言われますが、金沢(石川県)の神社では、江戸時代後期に加賀藩主の意向で、本殿のまえの狛犬は〝本勝手〟の配置なら横の稲荷社などでは意識的に〝逆勝手〟の狛犬を、しかも吽形=陰の狛犬を見返りにして向かって左から右へという動きをはっきりと際立たせたものを奉納した例が複数みられます。なんとも智に突出した遊び心ということができるでしょう。江戸の武家屋敷などでは「一の間」を本勝手型につくれば、「二の間」は逆勝手の型に荘厳する(飾る)という規則もみられます。

お茶室で、はじめて明かり採りの窓をつくったのは千利休、それは現在でも国宝として遺される待庵(たいあん、京都府)だったとも言われますが、たしかにこれは床の間建築の「書院」のイメージによく似ています。のちに床の間建築の一部として定着する書院よりは少し手前に障子窓がありますが、意識してこれを「陽」の要素と考えたのか、あるいはたんなる採光の一つの斬新な形として設けたのでしょうか。『違い棚、書院床ハ、大床の付所、あかりの向によりて左右あるべし、大床の方違い棚の上座也、』(南方録)という〝利休の言葉〟(と同書中でされる)などもみると、偽書とされる同書ですが一面では江戸初期の茶道の実体を窺わせる貴重な書でもあり、床の間の陰陽や上下、灯り・障子窓との関係が意識されていたことを想像させます。上座は「陽」の場所、反対側の下座は「陰」の場所で、その原型は室町時代の東山文化における同朋衆の文化でしょうが、当時の「陽」が燈明などの人工的な灯りだったものを、利休は大胆にも外光の採光、つまり障子越しの太陽光あるいは自然光に置き替えたのです。

江戸時代に入って生まれた生け花「なげ入れ」とそこから発展して江戸中期以降にはっきりとした花型を確立した「生花(せいか)」は、この床の間を主な舞台として発展・成立しました。これは重要な点で、陰陽がはっきりした床の間という舞台でお軸にあわせる自然の造形物=花という、世界に類を見ない芸術を確立していったのです。

今日では向かって右から光が入る床の間を『本勝手』の床の間と呼ぶ。図の上座下座は上下関係を示すのでなく陽と陰を意味しており、江戸時代に成立した生け花「生花(せいか)」では、それに応じた花型が右勝手、左勝手などという呼び名で定着してゆく。ほんらい、床板の置き方も木目の上下を意識して配置する。

床の間を舞台として描かれる「なげ入れ」の花図。牡丹などの唐絵の太幅の軸に生けた図で、トクサとオニシダを生けている。「玉時雨」とみえるのは器の名前だろうか。お茶室ではなく普通の床の間である可能性が高い。同書には違い棚に和歌にあわせて梅を生けた図もある。「挿花千筋之麓・付録之巻』(東都・入江玉蟾選、明和五年=江戸中期。華林苑蔵)

利休が設計して唯一残る茶室・妙喜庵待庵。床の右手前に障子窓をつくる。画期的なことだったと思われる。

2024年06月27日(木) 華林のブログ

江戸の生け花・続編 … 立花 と なげ入れ・生花(せいか)

江戸・東京の霊的構造 その19ーー武蔵の国の中の〝ヤマト〟

江戸の初頭には「立花」がおおきな流行をみせ、その発端は京都にあった後水尾院が主催した〝サロン〟でした。六角堂(頂法寺)の二代池坊専好が名手として後水尾院に引き立てられたことはよく知られます。その後、立花は多くの人たちのあいだに広まっていったようです。

戦国時代から桃山時代、江戸初期は京都や大坂=浪花は一体となった文化圏で、江戸の街はまだ成熟しておらず、京都を中心に文化が花ひらいていきました。そのなかでも目をひく一つの分野が生け花・立花でした。ここで日本の文化の歴史のなかではじめて「いけばな」と呼べるものが生まれたといってよいでしょう。それは花型の印象や器の形などからみても初期の担い手を考えても、仏前の「お供えの花=供花」から発展したものと考えられます。

前回も述べたように、その百五十年前の足利義政の東山文化で同朋衆(阿弥衆)が担い手となった「生け花(阿弥系の花、古立花)は謎に包まれており、魅力的な存在でありながらも実像がなかなか見えてきません。ただ、床の間で軸や灯、花などをどのように配置するか、という考え方はこの東山文化で生まれたと考えてよく、そこには古来の陰陽、そして五行の哲学がみられます。荘厳(しょうごん=サンスクリット語のvyuhaからくる)という言葉は、その原意は「配置」であり、そこには陰陽五行の哲学と同根の〝配置の哲学〟がみられます。東山文化では軸や茶道具、器類などの美術品の意味づけ・格付けもおこなわれ、それは〝配置〟のあり方にもかかわる重要なことがらでした。

そんな「床の間の荘厳」あるいはその具体的なあり方=荘様の正しい形を追求する動きは、当然、床の間が一般的な建築様式となる江戸時代に入ってから強くなり、その時点でかつての東山文化の床飾りが理想として神格化された、という順序が考えられると思います。

江戸時代前期の立花全盛のなかで生まれてくる、床の間をおもな舞台とする新たな生け花「抛入(なげ入れ)」や、そこから発展して江戸中期以降、江戸で大きく支持をえた生花(せいか)では、お軸や灯などと渾然一体となって、言ってみれば神宿るかのような奥の深い美しさの空間を床の間につくりだすことが目的でした。それは決して誇張ではなく、生花の家元はそのような文言を数多く遺しています。

つまり、仏前供花から華だけが独立したのが立花なら、舞台を仏前から床の間へと代えたのが「抛入(なげ入れ・以下「なげ入れ」と表記します)」や「生花(せいか)」だったということができます。床の間では「軸」が主飾りとして不可欠であり、軸の書画には日本やアジアの長い伝統が刻み込まれていました。江戸期のなげ入れや生花の出版物をみているとその担い手が文化的素養にあふれた人々だったことがよく窺えます。そしてその花もまた、床の間という舞台と軸などの文化にふさわしいものとしてさらに発展していき、定型がない「なげ入れ」から床の間に生ける場所などに呼応した定型を有する「生花(せいか)」へと転換していきました。

さて、「なげ入れ」という生け花が人々に支持される様子を具体的に知る手掛かりは、出版文化として残されたものにあります。当時、手間ひまとコストがかかる出版は、需要があり世の中で存在感があったことの証左と考えられます。立花の独習書や手引きが多数版行されるなかで「なげ入れ」の書がみられるようになる過程が「なげ入れ」が浸透する状況を示しています。

「なげ入れ」の書としてよく引合いに出されるのが『抛入岸之波』元文年間(一七三六-一七四一釣雪野叟)と『抛入華之園』(明和三年一七六六浪花の禿帚子、版元は東都日本橋室町)、『千筋の麓』入江玉蟾、明和五年一七六八?) などですが、そのほかにも出版年や著者の素性がよく分からないものが多数あるようです。

それらとはべつに、当時としては大部(六冊)の出版物として遺されるものに『立花訓蒙図(立花訓蒙図抛入百瓶之花型)』元禄九年(一六九六)があります。先述の三書よりは早い時期になります。ここには立花の図のみならず、「なげ入れ」の花も多数掲載されています。ただ、少し後の時代の「なげ入れ」の図よりはずいぶん賑やかに多くの花枝がさされている図もあり、枝茎を固定する方法は立花と同様のものだった可能性もあります。枝や茎の留め方の遷移は生け花の様式と密接に関係しており、興味がもたれるところです。

手もとにある同書三之巻・四之巻では、「なげ入れ」のページでは床の間やそれに類する場所に生けた図が多く、和歌や絵のお軸にあわせて生けられた花の図も少なくありません。また、器を大きなテーマとし、多くの場合、器の名前をページのタイトルにしています。このバラエティに富んだ器もまた、立花にはみられないものです。各頁の上部に添えられる解説文では故事なども記され、「なげ入れ」が床の間を舞台として、お軸や器と一体となった総合芸術として誕生したことが分かります。そこには、主に和歌という手段で伝授されてきた伝承や故事、伝統が色濃くみられます。

いっぽう、同書の立花の図の頁では生け方の注意はありますが、花の図だけで生ける場所の設定もなく、説明も花材の配置や扱いなどが中心になっています。立花では他の手引書や作品集でも同様の傾向がみられ、「仏前の供花」から仏前を離れて単独で美しさ、豪華さをみせるものとして「立花」が生まれ、「花会」などで美しさを競い合ってさらに発展したという経緯をここにみることができます。ここに、[立花]と[なげ入れ・生花]の性格的な違いをよく知ることができます。

『立花訓蒙図抛入百瓶之花型』は元禄9年(1696)に出版されたもの。その四之巻より立花の図(砂の物)。同書にかぎらず立花の図の場合、このように花だけを図示して背景やお軸などは描かれないのがふつう。上部に生け方や花材などの注意が記される。本は華林苑蔵。

同書には立花とならんで「なげ入れ」の図も多い。なげ入れの頁では「夏花」「秋花」など季節とともに「菱口」「花車」など花器の名前をタイトルとしている。立花の頁にはない趣向だ。なげ入れの頁はすべて床の間などに生けられる図になっている。この〔夏花・菱口〕では、軸は藤原俊成「むかし思ふ草の庵の夜の雨に泪な添へそ山時鳥」で、新古今集にみられるもの。

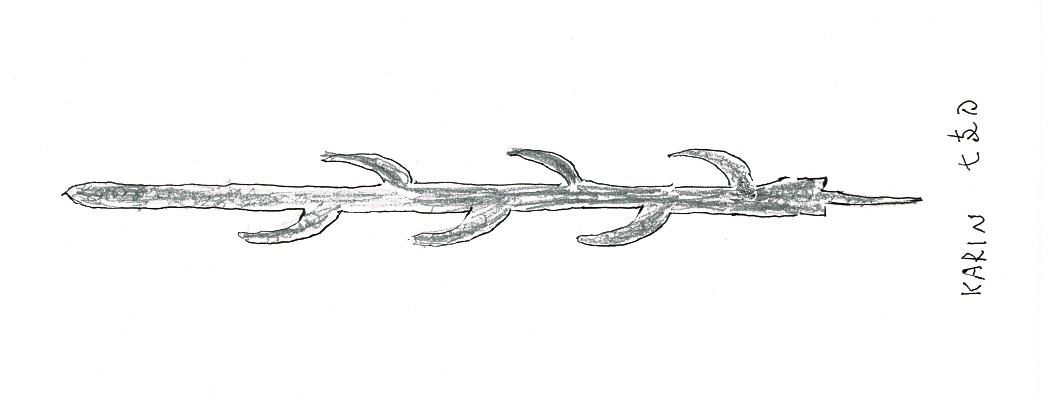

こちらは江戸時代後期に盛んになった生花(せいか)の図。真流受などとよばれる役枝を中心とした花型が固定し、枝茎を留めるのに「木密」を用いるようになる。これは『三艘舟の生け方』と名付けられ、柿本人麻呂の有名な古歌にあわせて生ける図となっている。和歌などの伝統を重んじるのは「なげ入れ」の系譜といえる。『古流生花櫻の志津玖』(古流の幕末の家元関本理恩の書/華林苑蔵)より。

2024年05月24日(金) 華林のブログ

江戸の生け花と「武家文化」 … 立花 と なげ入れ、生花(せいか)

江戸・東京の霊的構造 その18

ーー武蔵の国の中の〝ヤマト〟

江戸時代の生け花の大まかな流れを見ますと、江戸の初頭には「立花」がおおきな流行をみせます。立花は室町時代の終りごろから江戸時代初期に大きく流行し、さまざまな図や本が残されます。実際に数多く生けられた時期は江戸幕府成立の前後かと思われますが、当時の後水尾院(天皇)の立花好きはよく知られます。仙洞御所などで上層の人々の文化交流の場〝宮廷サロン〟が持たれ、後水尾院が有力大名などに立花図の巻物をあたえたものなども今日に残っています。後水尾天皇は非常に多くの和歌を残したことでも知られ、多くの文化人たち、身分としては公家や武家、僧侶などがこのサロンに集いました。立花の隆盛はこの院の立花好きが影響したものと思われます。江戸幕府が禁裏や公家の権威を上まわることが示されるような事件の数々が起きるなかで、幕府や有力大名から資金援助を引き出しながらサロンをくり広げ影響力を強めた院の政治的手腕に注目されることもあります。

このような流れのなかで成立・成熟したともいえる立花ですから、京都の公家文化という性格を感じる人は多いかもしれません。

じつはこの後水尾院の〝サロン〟のおよそ百五十年まえ、十五世紀の終りごろに、同じ京都では室町幕府八代将軍足利義政の〝サロン〟があったことはよく知られます。こちらは東山文化とも呼ばれますが、今日の銀閣寺の地、東山殿では、その会所(現在はない)と呼ばれる建物を中心に〝サロン〟が開催され、公家や僧侶、大名・武家など多くの人々が集う社交場でもありました。そして会所のなかだけでは『身分の差は問われずに』連歌や闘茶をはじめとした数々の文化の交流がなされた、とされます。

「武家文化」と、その対極とすべき文化、ここでは「公家文化」ととりあえず呼びますが、両者の対比は、この【室町幕府の東山文化】と【後水尾院の宮廷サロン文化】に一つの典型をみることができそうです。

ただ、前もってお断りしておきますが、文化は複雑に絡み合っており、本質は深い場所に隠されている場合が多くみられます。単純にこの宮廷サロン文化(後水尾院の寛永文化)のすべてが「公家文化」と呼ぶことはできません。「公家文化」と呼ぶときは、時代や担い手によってその本質はかなり違っており、誤解を生むことが多くなるでしょう。本質の部分で武家文化、公家文化と対比して呼べるのは南北朝合一以降のことで、それ以前には公家や天皇家のなかにも武家文化的な要素はみられますし、「武家」は『武力』を象徴するものというとらえ方がむしろ近くなってくるかもしれません。江戸時代の武家文化では鎌倉幕府ではなく足利将軍の室町時代を理想とすることが圧倒的に多い理由の一つはここにあるでしょう。あるいは、江戸の社会で平安時代に左遷されて憤死した菅原道真や平将門を高く評価して祀るのも、そこに「武家文化」の原形をみいだしたからにほかなりません。

応仁の乱前後の、落ちぶれたとはいえ室町幕府の政治の中心地、東山殿の会所に多くの人たちが顔を合わせる場所があり、日本の主要メンバーの多くが集っていたことは驚くべきことかもしれません。そしてその会所に飾る軸や器その他の美術品を選定し、床飾りや作庭も含めて会所の文化をリードし黒子となって足利義政を助けて運営していたのが『同朋衆』たちでした。

同朋衆たちは「阿弥衆」や「時衆」とも呼ばれます。阿弥衆はより一般的な呼び名で、当時、ナムアミダブツを唱えながら踊念仏をしたという、独自の強いネットワークを持つ人々でした。日本のかなり広い地域にネットワークをもち、なによりも独自の文化や哲学を持っていたことで知られます。そして多くの分野で独特のスタンスから社会を支えていたということもできます。

今日の日本の伝統文化のひとつの出発点ともいえるこの東山文化、室町八代将軍足利義政を中心に同朋衆たちが担い手となった東山文化のなかにも生け花はあったようです。

この東山文化での生け花を、近年では「古立花」や「阿弥系の花」と呼んだりしているようですが、「阿弥系の花」という名前はもちろん、同朋衆が『○阿弥』といった法号を名のっていた人々だったことからきています。名前がはっきりと残っているのが相阿弥や芸阿弥などの人々です。阿弥衆と室町将軍の関係は義政以前からみられますが、強い個性を持つ文化として開花したのがこの時代でした。この時代では僧形でありながらも帯刀している!という独自の姿で、徐々にその実像が分かり始めているようです。『足利将軍若宮八幡宮参詣絵巻』には三人の同朋衆の姿がえがかれており、貴重な資料となっています。もっとも同絵巻は十六世紀なかばごろにえがかれたもののようで、東山文化からは半世紀前後あとのもの、またここに描かれる将軍は義政よりも前の四代足利義持と考えられているようです。それらのことを考慮したうえでの史料と考えなければならないでしょう。

この十五世紀後半の東山殿における同朋衆の文化を伝えるものに、十五世紀のおわりごろから十六世紀のはじめに記されたとされる「君台観左右帳記」などの書があります。今日の床の間や書院造などを中心とした日本文化の出発点として貴重な本ですが、生け花にかんしては具体的な図はなく、またこの書もじっさいには筆写によって伝えられたものであり、時代ごとに加筆や修正がおこなわれた可能性も常に頭に入れておかなければならないでしょう。

この君台観左右帳記の少し後の時代の史料には、まるで今日の写真のように鮮やかな彩色で残される床飾りの図などもありますが、それらは君台観左右帳記などの図をもとに描いた可能性が高いと思われます。複数が残されていますが、絵によってはたとえば花と灯明の高さの関係がまるで違っていたりします。平面図を参考にして立面の絵を描いた、あるいは再現したのでしょうか、ときに現実的ではないと感じられる点もあり、それらが大仰に巻物などとして残されるのは少し奇異な印象も受けますが、じっさいには日本の伝統文化のなかにはこのようなケースが非常に多いと考えなければなりません。

ぎゃくにいえば、室町時代の終りごろから江戸時代にかけて、室町八代将軍足利義政の同朋衆による文化が、謎に包まれながらも、神格化という表現がむしろ適切と感じられるほどに理想の文化とされていたことが分かります。

これらの書にある床飾りの図が抽象的で分かりにくいものである理由は、秘伝・一子相伝とされたゆえにあえて分かりやすい克明な資料として残さなかったのか、あるいはこれらの書を記した人たちが実際にその文化を継承した中心人物ではなくてその周辺の人たちであったか、などが考えられます。また室町幕府のこの後の歴史、つまり激しい戦国時代に突入したことを考えれば、この東山殿での文化が具体的にどこかで継続したということはむしろ考えにくく、短期間で消え、憶測のような記憶として残っただけとしても何の不思議もないでしょう。

ここまでにみてきたように、江戸初期の後水尾院のもとで開花したともいえる「立花」と、室町時代の東山文化の「謎の阿弥系の花」には性格的にも大きな違いがあります。立花がサロンでの花会などの場で絢爛を競い合ったことはよく知られますが、いっぽう、謎の阿弥系の花は床の間(作り付けか置き床かなど諸説ある)を舞台としておそらく軸の内容とも連動した哲学的・内省的なものでした。

江戸時代も半ばになると、華美な立花を批判して「なげ入れ」や「生花」が床の間を主な舞台として登場しますが、それらは東山文化を理想として追い求めます。東山文化の謎の阿弥系の花を、哲学や美意識、和歌の伝統をからめて追い求めたのが江戸の生け花人たちだったと言えます。

それは文化の歴史的な回帰でもあり、同時に、唐物主体の東山文化から日本の軸や竹花器などもふんだんに登場する「ヤマトの文化」への脱皮でもあり、まさに遣唐使の廃止以降の平安時代の国風化の時代を想いおこさせます。また、東山文化では上層の人々の文化であったものが、市民とよべるような一般の文化人の手にその主体が移ったことも特筆すべきでしょう。そして忘れなれないのが、背景には「国学」の隆盛があり、霊的には非常に大きなうねりがあった時代といえるでしょう。

立花の名手、大住院以信(一六〇五~一六九六)の作品の巻物の一部。華林苑蔵。以信は京都本能寺の塔頭高俊院四世、二代池坊専好に師事したとされ、名人と称される。江戸で人々に立花を教え京都にもどるが、池坊派から異端視されてまた江戸にもどったとされているようだ。号は日甫。巻物には延宝六年(一六七八戊午歳)の日付があり、以信および門弟の作品集。板行は四条坊門遍(京都)、柏屋藤九郎とある。以信の作品集はほかにも複数残っているようで、出版元にすれば〝売れ筋〟だったのだろう。それがさらに以信を有名にしたのかもしれない。

「なげ入れ」の図二点/『抛入岸之波』江戸中期・元文年間(一七三六~一七四一)釣雪野叟)より、作品図二点。唐物の舟に生けたカキツバタの図には漢詩が添えられ、二重の竹にはオモダカとカキツバタ、和歌が添えられる。和風、ヤマトの文化へと回帰する過渡期にみえる。生け花に漢詩、和歌をそえる文化的な重層性は、立花の時代にはなかった。床の間が定着したことが大きいだろう。本は華林苑蔵。この「なげ入れ」様式のあとで「生花(せいか)」の様式が生まれる。

2024年04月05日(金) 華林のブログ

武家文化の源流と意味 その二 モノノベ(物部)

江戸・東京の霊的構造 その17

-武蔵の国の中の〝ヤマト〟

古代に活躍した『物部』の一族のことはよく知られます。物部氏が奉斎し、物部氏の氏神とされることもある石上神宮(いそのかみじんぐう)は奈良県天理市にあるたいへん古い神社です。

ここには古墳時代から江戸時代以降までの多数の鉾、刀の類が納められています。なかでも有名なのがそこに刻まれた銘文から『七支刀』と呼ばれる刀(鉾・剱)です。明治の初めに同神宮の禁足地から発見され、日本書紀にこの刀のことと考えられる記述があるとこから大きな話題をよんだそうです。

銘文にはこの鉄製の刀がつくられたのは三六九年、そして当時の朝鮮半島の一国・百済(くだら)の王が倭国の王に贈る、と刻されているそうです。

この七支刀はマツリゴトに用いられる性格のものと考えられ、三種の神器の原型とされる古代の数多くの剱・刀と同じ意味合いの刀である可能性が高いでしょう。

あまり指摘されないことですが、「支」はほんらい「月」にまつわる漢字です。つまり陰陽でいえば「陰」で、古代アジアの哲学からすれば陰を七個そろえるのは「北斗七星」を神格化していると考えるのが妥当でしょう。北斗七星は、月とならぶもう一つの陰の象徴・北極星の「乗り物」とされ、ときに北極星以上の強い信仰の対象となっていました。

北斗七星がときに北極星以上に強い存在感をもつことがあるのは、それが天の中心の近くで回転していることを如実に感じさせるものだからでしょう。それは地が回転することへの畏怖でもありました。「地動説」と同様の考え方が古くからあったことは、一般にはあまり知られていません。

北斗七星の模様がほどこされた刀・剱はいくらも存在し、刀の霊力を増す模様とも考えられますが、同時に、古代から祭りごとの主役の一つであった「刀・剱」の性格や意味を示唆するものとも言えそうです。つまり、刀や剱がどのような神霊の依り代だったかを類推する手がかりにもなるかと考えられます。吉野裕子氏も指摘しているように、古代の大嘗祭の一連の祭りごとでもある御禊(ごけい)において、「床子」(後世の『床の間』の原型と考えられる)が二つならべられ、一つには天皇が、他の一つには「剱」が置かれた例がみられ、そこには強い示唆を感じさせるものがあります。たぶん、南北朝のころまでは、ここに示唆される神霊への意識が、代々の天皇によってその強弱の差はあるにせよ、あったものと考えられます。

このように、古墳時代から古代へと、「祭祀のための刀・剱」の文化は引き継がれていきます。そしてその担い手となった有力な氏族が物部氏でした。ある時代までは天皇(天皇という名称がどのように使われていたかには異論があるでしょうが、とりあえず統治者の意味で用います)の祭りごとの中心的な役割をはたしていたと考えられます。そして同時に、武器としての刀を多数所有、管理していた氏族とも考えられており、つまり国家における中心的な祭祀と武力をあわせ持つ存在でした。

物部氏は、古事記・日本書紀の記述では突如として歴史の表舞台から悪者として消え去ります。古事記・日本書紀の七世紀ころまでの記述には不自然な点が多いと指摘されることが多いようですが、とくにこの物部氏や聖徳太子の時代については、後世に展開される信仰や文化の形からみるとまさに疑問や不自然さを感じざるをえないストーリーがいくらかみられます。

ともあれ、前回で説明した前方後円墳に特有の文化といえる『琴を弾く男子』の、例外なく「刀」を佩帯している姿、古代の倭琴と同じ五弦の琴を膝に置いていること、などをみると、これは間違いなく物部氏と同じ種類のもの、というより物部氏そのものと考えざるをえないでしょう。物部氏に代わるものは見あたらないのです。

琴は古代には他の楽器とちがい高貴なものとされました。笙や篳篥が庭で奏でられ、楽器の中で唯一軒の内側にあったのは琴です。その理由は、人の声の伴奏のための楽器だからです。つまり、もっとも高貴なのは人の声であり、その伴奏をする琴もまた、渾然一体となったものだったのです。語源についても、琴=コトは、言=コトからきていると言われます。発音がまずあり、そこから派生的に漢字があてられたというヤマト言葉に特有の事情です。

人の声が貴いという考え方は、和歌や神楽歌などの文化に受け継がれます。和歌即真言など、和歌の言葉には強い呪力が込められていると考えられました。同様の感覚は、ナムアミダブツなどの称名・念仏、真言や呪、神道における祝詞など、言葉を発声して神仏をよぶ、発声によって神仏の力を具現化するという「言霊」の思想と言い換えることができます。万葉集などにも出現する「言霊」という言葉は、かつての祭りごとなどにおける人間の声の重要さをよく示しています。

そして、物部氏の文化にも「言霊」とふかい関わりがあることが知られます。『先代旧事本紀』(せんだいくじほんぎ)は偽書論争の渦中にあったこともある物部氏にまつわる書ですが、碩学・鎌田純一氏は前書きだけは偽書とすべきものだが、本文は本物だとしています。(古書の『偽書』という呼び方には注意が必要で、また『本物』といっても内容がすべて真実だという意味ではありません。念のため)先代旧事本紀の偽書論争が実質的に盛んになったのは明治以降だろうという鎌田氏の指摘は、廃仏毀釈と同じ理由でおこなわれた宗教政策の一環と考えれば自然なことかもしれません。折口信夫の日本神学の分野における一番弟子だったとも考えられる鎌田氏ですから、かなり深い見識があったものと思われます。その先代旧事本紀には、物部氏における「言霊」による祭りごとの具体的なあり方がみられますが、この書に限らず、物部氏の祭りごとの本質が「言霊」であることは多くの点から類推できます。

江戸時代などにおいても「モノノフ」は武士を表現するヤマト言葉でしたが、これを漢字で表記すると「武士」であると同時に「物部」でもありました。今日の国語辞典をみても「モノノフ」に相当する漢字には両者が載っています。刀は武士の命、といった哲学には、たんに武器としての刀ではなく、同時に、古来つづく刀の霊力や特定の神霊の依り代としての刀、という意識は強かったでしょう。またそれは、「言霊」による祭りごとと渾然一体となったものでした。徳川家康に顕著に見られる、能や天台宗・浄土宗の呪・念仏など、言葉や言霊的なものへの強い意識や哲学は古代の物部氏と共通しているのです。それらは別の角度からみれば、陰陽五行の哲学のなかの「金」の力、「金神」への信仰ともいえます。

七支刀。明治初頭、石上神宮の禁足地でみつかった。

奈良県天理市の石上神宮(いそのかみじんぐう)の楼門。この後方に七支刀が埋められていた禁足地がある。

石上神宮拝殿。古代の物部氏の氏神とも言われる。剣に宿る神・フツノミタマを主祭神とする。

石上神宮の鏡池。各写真は二〇一〇年三月撮影。

2024年03月23日(土) 華林のブログ

武家文化の源流と意味 その一 埴輪『琴を弾く男子』と関東に突出する前方後円墳群

江戸・東京の霊的構造 その16

-武蔵の国の中の〝ヤマト〟

前項で見た東京・芝の増上寺と芝丸山古墳の地は、江戸の国学者たちが日本の文化のルーツに想いをはせるのに絶好の地だったかもしれません。

東京の芝丸山古墳は『前方後円墳』で、この姿は古墳の中でももっとも個性ゆたかなものとして私たちにおなじみです。その個性的な形とともにそこから出土する埴輪やさまざまな物から、この古墳をつくった人々の文化にも強い個性があっただろうことが指摘されています。じつは、「前方後円墳」という命名は江戸期の国学者によるものでした。

万葉集や風土記などは私たちに七世紀から八世紀にかけての文化の一端を伝えていますが、いっぽう、前方後円墳がつくられたのは三世紀の中ごろから七世紀初頭まで、また奈良など畿内では六世紀末にはほぼ姿を消したとされているようです。つまり、万葉集・風土記の時代と前方後円墳の時代はほぼつながっている、あるいは当時の日本の中枢地域ではせいぜい半世紀未満の空白しかないと考えられます。

さらに、畿内で早く終了した前方後円墳の文化が、北関東では半世紀(以上?) も長く続いていたこと、さらにはこの遅い時期に北関東で大型の前方後円墳がつくられていったことは、この連載のテーマ『東国』の謎を解くうえで大きな示唆を与えていると思われます。

私たちの常識のなかで改めなければならないことがあると思います。それは、万葉集やいわゆる古代歌謡は格調の高い文化としてファンが多いのですが、古墳や埴輪となるといきなり「子ども向けのお話」となりがちなことです。もちろん、それらが子どもたちの興味を惹くことはたいへん素晴らしいことで子どもたちに啓蒙してゆくことは重要なことだと思いますが、学術的、論理的な眼で前方後円墳の時代の文化と万葉集などの時代の文化のあいだをつなぐ、解明するような努力があまりにもおざなりにされていると感じられます。

さて、前方後円墳は固有の文化を持っていた人たちの象徴的な遺物と考えられますが、埴輪は前方後円墳でよく発掘される代表的なものの一つです。その埴輪のなかで目を引くものの一つに『琴を弾く男子』像があります。全国で三〇例ほどの発掘があるそうです。

それらには共通点があり、同じような形の椅子に座り足の形もみな同様で、膝に五弦の琴をおいてバチで弾く姿です。頭髪や帽子も特徴的で、髪の毛を束ねて左右に長く下げているのも大きな特徴です。

今日でも弾かれることがある日本の古い楽器「和琴」は実際に音を出すのは五弦で、アジアや日本の古来の五音(宮、商、角、徴、羽=五行の音でもある)にもとづいているかと思われます。今日に伝わる古代以来の神楽歌の譜にもこの音階名がつけられています。この埴輪の琴は日本古来の『和琴』であると考えてまちがいないでしょう。平安、鎌倉時代など古代には琴は〝位の高い〟楽器で、たとえば笙や篳篥が庭で演奏されれば、琴だけは屋内に持ち込まれます。その裏には、「琴=コト」という名前は、「言=コト」の伴奏であるという意味が込められ、つまり琴は人間の声と一体となるがゆえに高貴な楽器だったのです。今日でも琵琶床などとして琵琶を置く場所が違い棚のように床の間の一部にしつらえられることがあるのは、この伝統からくるものでしょう。

埴輪の『琴を弾く男子』が他の多くの埴輪などの中心的な場所に配置されていたケースが多いのは、同じような理由からと類推することができそうです。この像の男子は声を出しているようにもみえますし、出していないようにもみえます。出していないのなら、他の人の〝声〟の伴奏をしている姿なのでしょう。

『琴を弾く男子』に共通するもう一つの特徴は、左の腰に「刀」を佩帯していることです。刀や剱は多くの古墳時代などの遺跡から発掘される非常にポピュラーなアイテムです。それは武具なのか祭祀にもちいたものなのか、祭祀用である場合が多いのでしょう。

言葉を発すること、あるいは哥を朗じることは、祭祀の場では中心的なことだったでしょう。それが日本の和歌の伝統につながっていったことは古代の和琴の役割から推測してもじゅうぶんに考えられます。つまりは、江戸時代までの日本の文化のなかでバックボーンとして貫かれていた和歌の文化の源流を、この埴輪にみいだすことにいささかの無理もないのです。

前方後円墳の分布は、千葉県が突出して多く次いで茨城県、群馬県です。その次にくるのが奈良などの関西圏や鳥取、九州の一部になるそうです。東北や北陸にも少しはみられます。もちろん判明している分だけです。全国で五千基くらいあるそうです。前述したように北関東・関東のそれは遅い時代まで続いており、つまり、前方後円墳に象徴される文化は古墳時代の末期や古代の初期にはこれらの地域に深く根づいていったのです。それは当然、その後の時代にも大きな影響をあたえたでしょう。同じ刀の神話・神霊への信仰が古い時代から茨城県の鹿島神宮に、都でもよく知られるまでの強い存在感をもって伝わっていた理由もまたここにあるのです。

そしてこの文化には、モノノフ、物部、武士といった系譜が深くかかわってきます。(以下次回へ続く)埴輪『琴を弾く男子』(弾琴男子像/埴輪男子倚像)

横、上から見た前方後円墳の形。前方後円墳ではこの方形(左の四角い部分)で祭祀が行われていたとされる。右の円形部分が埋葬部。埋葬された王のための祭祀と考えられがちだが、ほんらいの天祖信仰、つまり「天地の宇宙神霊」と「祖霊」の両方の祭祀をおこなっていたと筆者は考える。

東京・芝丸山古墳の方形部の頂上。ここは散策することもできる。その先の南西方向にはかつて海が広がっていた。東京湾は三陸以上のリアス式海岸の形状だった。太平洋の荒い海風が吹いていたことだろう。今でもタブノキなど海岸性の植物が生える。

2024年01月20日(土) 華林のブログ

増上寺と芝丸山古墳

江戸・東京の霊的構造 その15

― 武蔵の国のなかの〝ヤマト〟

連載の初期に書いた上野・不忍池の弁天堂は寛永寺の一部ですが、この上野の寛永寺と芝の増上寺は江戸城の鬼門と裏鬼門にあたります。鬼門=東北と裏鬼門=西南は武家社会においては非常に重視され、お城の鬼門・裏鬼門の方角に重要な寺社を置く例は多くみられます。それらの寺社でマツリゴトをおこない、お城とその城下町の安泰を祈ったのです。

江戸城の東北=鬼門につくられた上野の寛永寺は初期の江戸幕府の霊的な仕組みをつくりあげる中心となった天台宗の僧・天海がつくったものです。いっぽう、芝の増上寺は浄土宗のお寺で、歴代の将軍のうち六人の墓所があるなど寛永寺に劣らない強い存在感があります。増上寺は、明治維新や戦災で非常に大きな打撃を受けかなり縮小してしまいますが、今日では増上寺と一体となった芝公園全体よりもさらに広い境内地だったようで、東京プリンスホテルや港区役所、東京タワーの一部なども含む実に広大なものです。今日でもこの広い空間のすぐ後ろに東京タワーや日本一の高層ビルと話題になった麻生台ヒルズがみえ、それらとマッチしながら東京随一と言ってよいほどの風格や清冽かつ癒しの雰囲気があります。

増上寺は中世のころから浄土宗のお寺だったとされますが、そのころから松平=徳川家との深い関係があったようです。徳川家康の先祖やときには家康自身も「阿弥衆」だったと言われることがありますが、つまり念仏・称名=ナムアミダブツを唱える文化・宗教と松平/徳川家は深い関係があったと考えられます。同じ称名の宗派、浄土宗を徳川家康が重用したことは自然のなりゆきだったかもしれません。称名、つまり声にだして唱えるということの意味を、家康は深く理解していたと思われます。そのことは、同じく声に出す、つまり「申す」ことの芸道「能」を非常に重んじたことからも推測できます。

阿弥衆を重用するのは中世以来の武家の伝統ともいえ、室町幕府の足利将軍家も阿弥衆を重用し、とくに八代将軍足利義政の時代のそれが今日の床飾りや生花(せいか)などの武家系のいけばなの原点となったことはよく知られますが、徳川家康は往年の足利将軍の事跡に対しても深い敬意の念を以って処しています。

つまり、家康においてはたんに何かの宗派を信じていた、ということではなく、芸道も含めた宗教・文化の深層の部分での本質をわきまえていた、と考えるべきでしょう。かなり重要な霊的な部分を天台僧・天海に委ねながら、いっぽうで浄土宗の増上寺にたいしても破格の扱いをします。

家康は慶長三年一五九八年に日比谷にあった増上寺を現在地の芝に移しています。家康流の思考にしたがって現代風に言いかえれば、ナムアミダブツの称名、つまり『ナムアミダブツ』という言霊の力によって江戸城の裏鬼門を霊的に強化しようとしたのです。そこには、家康のこのお寺に対する深い信頼を読み取ることもできるでしょう。

思えば、密教の複雑な呪などを駆使し五行的な論理もまじえながら仏法としてのマツリゴトをおこなった平安時代初期の円仁は、徳川家康のブレーンであった天海の天台宗の大先達ですが、じつは日本へ浄土教つまり「ナムアミダブツ」を将来したのも円仁です。そして円仁がひらいた比叡山横川で修行して下山、浄土宗をひらいた法然は、死にさいして円仁の袈裟をまとったといわれるほど円仁に私淑していたとされます。(法然は円仁より三百年くらい後の時代の人です) 家康にすれば、「宗派」の違いよりも両者に共通する根底の哲学に目が向いていたのでしょう。そして家康は、僧侶などのマツリゴトの才能や『法力』を見分ける天才だったように思われます。

さて、この芝公園の一画には芝丸山古墳があります。ここもまたかつては増上寺の一部だったでしょうか。四世紀後半または五世紀中葉過ぎの築造とされる前方後円墳のようですが、前方後円墳は通常は前方の方形の部分で祭祀をおこない、後方の円形部分が埋葬部になっていたとされます。この古墳では円形部分が江戸時代にはすでに頂上部が崩されていて埋葬施設も破壊されていたようですが、祭祀が行われていた雰囲気は今日でも色濃く残っています。隣接したこの地に家康の命によって増上寺が移転され、江戸城の裏鬼門の鎮守とされた大きな理由は、古墳のあるこの地の不思議な雰囲気、「地の力」も預かっていた可能性は高いでしょう。

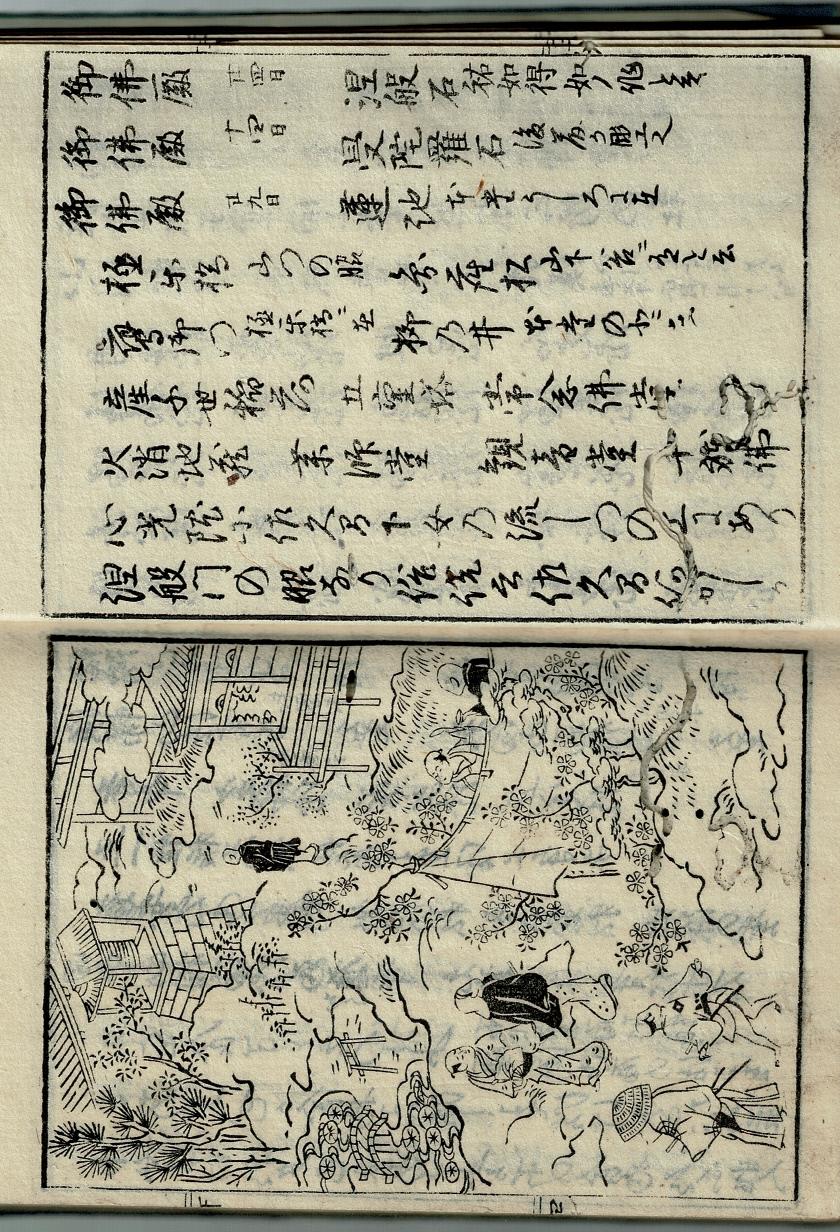

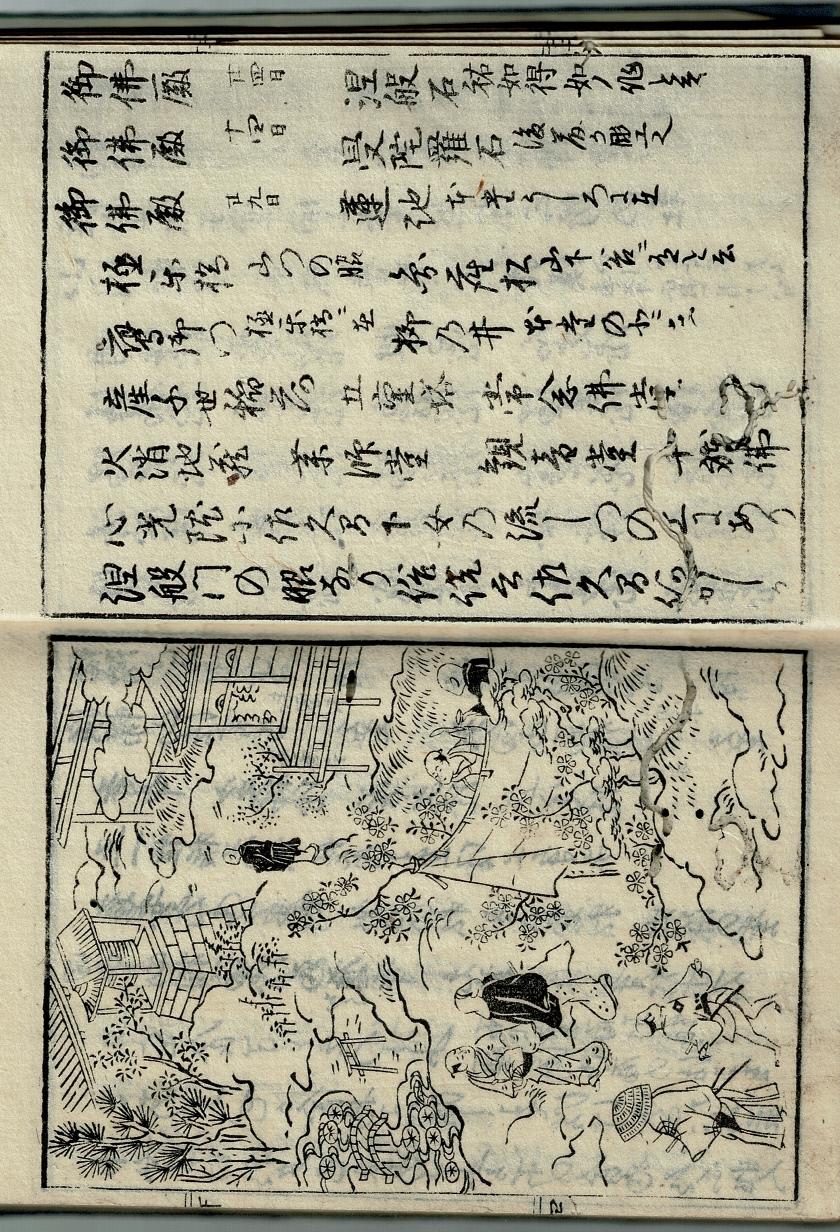

江戸時代なかばの『江戸名勝志』には、増上寺は四十を超える坊中寺院のほか山門や釣鐘などを擁する膨大なお寺として絵入りで破格の扱いを受けて紹介されており、突出した存在感です。古墳のうえでおこなわれたマツリゴトは、増上寺の多くの寺院で響きわたるナムアミダブツの声と千年以上のときを超えて重なり合っていたかもしれません。

万葉集にも、日本は「言霊の幸わう国」とあります。仏教が渡来する以前の、万葉集の時代にまだ名残りがあっただろう古いヤマトの言霊とは具体的にどのようなものだったのでしょうか、本居宣長をはじめとする江戸期の国学者たちもまた、そのことに想いをはせたのでした。

増上寺の背後には東京タワーや麻生台ヒルズがそびえる。右下が増上寺。

芝丸山古墳の頂上部。一帯は不思議な雰囲気があり都心とは思えない魅力的な場所だ。

『江府(江戸)名勝志』(江戸中期、華林苑蔵)より。『寺院略記部』ではおびただしい数の寺院名が地域ごとに列挙され、芝の三縁山増上寺の項では絵がそえられ、本尊や四十を超える坊中寺院の名前、山門や釣鐘などについてこと細かな説明が添えられ、別格の存在であったことが知られる。

2023年12月17日(日) 華林のブログ

〝紅白〟の意味

――江戸・東京の霊的構造 その14

武蔵の国のなかの〝ヤマト〟

今回は趣をかえ、「紅白」などの意味について書きます。紅白などの哲学はアジアや日本古来のものといえ、〝ヤマト〟の文化を考えるうえでも重要なことです。さらには、七~八世紀あたりに古来の哲学にもとづいた規則が変えられてしまった例もあるようです。そこでは、さらに踏み込んで〝ヤマト〟の本来の意味やその後の紆余曲折を知る手がかりが見つけられそうです。

「紅白」や「金銀」、「五色」などの色の哲学はアジア古来の陰陽の哲学にもとづいています。また、光の波長や混色など今日の科学で理解されている側面と古来の色の哲学は矛盾することがなく、古来の哲学はさらに説得力を持つようになっています。

色は分かりやすい例ですが、色は五行や方角、季節や物事の性質などに対応しているので、色の哲学はたんに色だけでなくさまざまなことがらに応用してゆくことができます。たとえば「紅白」では「紅(赤)」は「天」を表し、「白」は「地」を表します。

では、紅白を上下に配置するときは、天を意味する紅を上に、地を意味する白を下にするかといえば、実はこれを逆に配置するのが古来の作法です。たとえば神社の巫女さんの服装を思い浮かべていただければ、長い上着が白色、下に位置する袴が紅です。たとえば陰陽五行の哲学に長けていた加賀藩の史料をみると、お正月の鏡餅を上が白、下が紅という洒落た配置にしています。

さて、なぜ紅=天を下に、白=地を上に配置するかといえば、赤=天は本来の位置にもどろうとして上昇し、白=地も本来の位置にもどろうとして下降します、これにより両者が交わる、交感するゆえに大いなる吉祥となるのです。

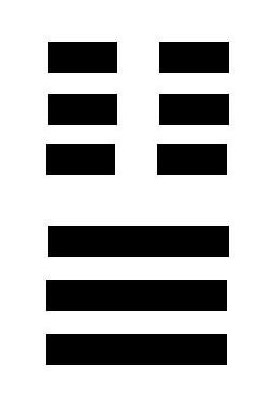

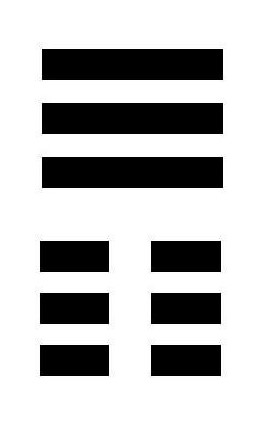

同様に、「当たるも八卦当たらぬも八卦」などと揶揄される「易」の卦では、地を意味する卦が上に、天を意味する卦が下に配置されるとき(地天泰)これを最高の吉祥とします。紅白の配置と同じ理由からです。反対に、地を意味する卦が下に、天を意味する卦が上にきたときは(天地否)、もっとも悪い状態とします。つまり、天地が本来の位置に納まってしまっているので、両者が交感することがなくなるからです。また、納まって動かないことを忌み嫌います。水が淀んで汚れるのを嫌うのに似た感覚でしょう。生々流転、常に動いていることを貴ぶのです。

天地は形にも対応します。天は円、地は方形です。天円地方の哲学と呼ばれます。地球が円いことは昔から知られており、天も地も円なのですが、地を方形(正方形)と考えるのは、南北の線を軸として地球が西から東の方向へと自転しているので、この自転の方向性を方形と表現するのです。「方」という字のいちばん古い意味は「方向」であり、そこから正方形、長方形などの「方形」という言葉が生まれたことを考えれば、その意味はよく分かるでしょう。いっぽうで、古来の哲学が数学、物理学的にもかなり正確で奥の深いものがあることに気づきます。

「日の丸」の国旗は、この天円地方の哲学を形と色にそのまま取り込んでいることに気がつきます。これが偶然のことなのか、意図的に行われたことなのかは分かりません。形や色だけでなく、白の面積が紅の面積をはるかに上回っているのも古来の考え方に合致します。

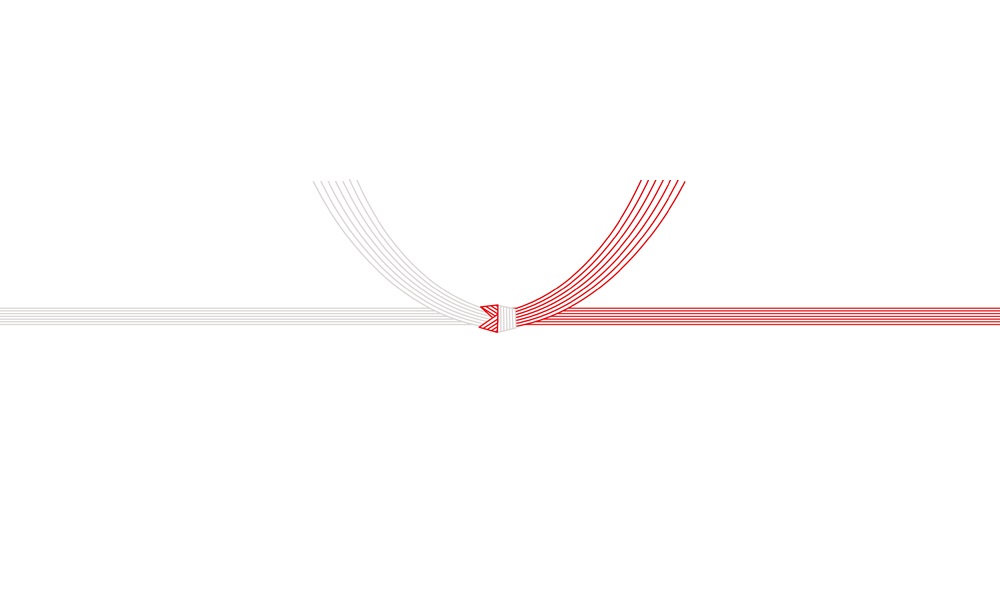

では、紅白を左右に配置するときはどうでしょうか?これをいちばん端的に示すのが熨斗紙です。向かって右から紅がきて、向かって左から白がきます。中央で両者が結ばれ、「結び」は紅白の交感で吉祥となります。

紅白は陽と陰の性質ももちますから、右から陽、左から陰がきます。熨斗は中の品をぐるりと巻きますから、中の品の側からみれば、陽は左回転、陰は右回転となります。これは古来の「天左旋、地右動」の哲学とも合致します。「天左旋、地右動」は「陽は左回転、陰は右回転」と同じことなのです。

男女もいうまでもなく陽と陰の性質となります。

ひとつ、印象的なことがあります。着物の衿の合わせ方、いわゆる右前・左前の規則です。今日では男女ともに右前ということになっているようです。また亡くなった人の着物では左前にすることなども規則となっているようですが、じつはこの法則は七~八世紀ごろに、日本でそれ以前の規則を変えたもの、などと言われます。(この点についてはもう少し調べてみたいと思います)また今日でもアジアの他の国や地域では日本の規則と違う場合があるようです。この七~八世紀のころの日本は地名が変えられたり、さまざまな伝統・文化の変革が行われたりした時代のようで、日本の本来の伝統や『ヤマト』の意味を考えるとき、この七世紀の変革をどうとらえるかは非常に重要なことのように思われます。

古来の哲学に沿えば、古くは、男は右前、女は左前であった可能性が高いと考えられます。また、この右・左という言葉は、床飾りや神仏の飾りなどにおいては「向かって」とは逆になるのが本義で、そんな点でも右前、左前という言葉は考えさせられるところが多いものと言えるでしょう。11月に華林苑で開催した「華林の芸術展」では拙作「縄文女神」「縄文男神」の絵にお花を門弟の方に生けていただきましたが、この絵ではほんらいの右前、左前と考えられる形で両神の着物を描いています。縄文晩期に尊崇された神をイメージしています。

この絵は、1月に金沢エムザ(石川県)で開催される「北國花展」(1月20日~28日・24日は休)で若干の修正をくわえて展示、これに彩流華を生ける予定です。

加賀藩の紅白のお鏡餅の飾りを再現したもの。金沢市、田井菅原神社。『彩流華』過去号より。

易の卦「地天泰」。地を表す卦が上に、天を表す卦が下にある。非常によい相。

易の卦「天地否」。天を表す卦が上に、地を表す卦が下にある。非常に悪い相。

「熨斗紙」の紅白の配置。向かって右が紅、左が白。

2023年11月04日(土) 華林のブログ

徐福伝説 その二

江戸・東京の霊的構造 その13

― 武蔵の国のなかの〝ヤマト〟

〝アヅマ〟の意味⑨

前回述べた、紀元前三~四世紀の中国の秦帝国の貨幣が発掘された紀伊半島の熊野地方、波田須にのこる徐福伝説では、さらに徐福はここから富士山を目指して出航したとされます。徐福伝説は中国の史記にも記載される紀元前三世紀の終わりごろとされる伝承ですから、日本の史料ではなかなか確認できない時代のものです。日本書紀に登場する「弓月君」は徐福伝説と共通点が多く興味がもたれますが、日本書紀に記載される時代背景のほうがかなり新しい時代となっています。しかしながら、古事記・日本書紀の記述のなかで七世紀以前の部分はそのまま鵜呑みにできないという考え方は定着しているようで、「徐福伝説」と「弓月の君」は何らかの関連がある可能性は否定できないでしょう。

さて、江戸時代後期の葛飾北斎の版画集『富岳百景』に阿須見村から見た富士の絵があります。現在の山梨県富士吉田市小明見で、戦前までは南都留(つる)郡明見村でした。明見はアスミと訓(よ)みますが、北斎の富岳百景をみると江戸時代には「阿須見」と表記されることが多かったのでしょうか、こちらもアスミと訓んだものと思われます。漢字は当て字である場合が多く、その語の発音が重要であるということは日本の歴史では常に念頭に置いておかなければならないことです。

徐福伝説が残る紀伊半島の熊野川河口の古社は「阿須賀(あすか)神社」ですが、ここの古社に『阿須賀=アスカ』の名前がついているのはおやっと思わせます。アスカといえば「飛鳥」を思い浮かべるでしょうが、飛鳥も古くは「明日香」や「阿須賀」などと表記され、ほんらいはアスカの枕詞だった「飛鳥」が転じて「アスカ」として一般的になるのはやや後の時代です。そういったことを考えると、「アスカ」の発音が意味した文化がこの熊野の地にもなんらかの形で根付いていたのでしょう。それはまさに謎めいた、さまざまな憶測がなされる七世紀の歴史の裏面といったものを思わせます。

この阿須賀と一字違いの富士山麓、富士吉田市の阿須見(今は明見)の地に、やはり徐福伝説が根強く残っています。たんに似ているだけ、と考えられそうなものですが、珍しい徐福伝説という共通点などを重ね合わせると妙に気になってきます。アスカ時代といえば聖徳太子が活躍した時代であり、聖徳太子と秦氏との強い関係もよく知られています。秦氏はまた徐福伝説とは切り離せないもので、聖徳太子とともに強い存在感がありながらもさまざまな憶測がなされる不思議な一族です。つまり、徐福伝説も、飛鳥も、聖徳太子も、秦氏も、そしてそれらと強いつながりがある南朝・後南朝の文化も、例外なく謎に包まれているのです。そして徐福伝説とかかわりが深い、あるいは徐福伝説に象徴される文化を熊野から富士山麓へと持ち運んだのは 南北朝合一以降の後南朝の関係者であることが強く示唆されています。

南北朝合一以降の後南朝は政権に追われて紀伊半島を徐々に下り、最終地点の北山村は紀伊半島の千メートルを超える険しい山地の最奥の地点にあります。となりには十津川村があり、西村京太郎の推理小説『十津川警部シリーズ』の名前はここからとられたことでも有名です。またこの十津川村には古来の強烈な熊野信仰の奥の院とされる玉置神社があり、ここから紀伊半島の山脈を一挙に南へ降りると熊野地方と太平洋になります。後南朝と熊野信仰には深いかかわりがあったと考えるべきでしょう。つまり、後南朝とかかわりが深い人々が徐福伝説とそれにまつわる文化を熊野から富士山麓へ持ち運んだと考えられるのです。さらに、それよりも早い時期の南朝関連の書としてよく知られる神皇正統記(北畠親房)にも「徐福」の名前は登場しています。

さて、富士山麓の明見湖は富士山にのぼる行者の水垢離の場として有名でした。富士五湖などに比べればはるかに小さい池ですが、富士山頂を中心とするほぼ同心円上にあります。今日では美しい蓮の池としてもよく知られていますが、標高が高いぶん蓮も繊細な美しさが印象的です。明見湖がある富士吉田市は素敵な高原都市で、富士山のふもとで標高八百メートル前後、車で入るとあまりその高さを実感しませんが、かなりの高原都市です。

この明見湖の近くにも徐福は祀られます。「徐福雨乞地蔵」と祀られ、さまざまに習合しながら新たな文化となっていく日本ならではの在り方がここでも顕著です。この小さな祠のご本尊とおぼしき像の前に、前立のように舟に乗った徐福像がありますが、徐福伝説のままに童男などをしたがえ、いかにも古代中国らしく船の上に瓦屋根を頂いた家があるのが印象的です。海の波もしっかりと彫られ、どこか七福神を思わせます。

そしてその近く、富士吉田市大明見にはやはり徐福伝説とのかかわりが深い北東本宮小室浅間神社、さらに車で十分ていどの場所には不思議な雰囲気があるその旧社がひっそりと佇みます。また北東本宮小室浅間神社は、「謎の神」とされながらも強烈な信仰を集める神奈川県高座郡の相模國一之宮、寒川神社との関係も語られます。やはりここでも「謎」が登場するのです。そしてこの「謎」こそが、日本の文化芸道や霊的構造を明らかにするうえでの重要なポイントになるものと思われます。

山梨県富士吉田市小明見、明見湖のちかくの徐福祠。「徐福雨乞地蔵」と祀られる。

徐福祠のなかにある、舟に乗った徐福像。徐福伝説のままに童男などをしたがえ、いかにも古代中国らしく船の上に瓦屋根を頂いた家があるのが印象的で、海の波もしっかりと彫られどこか七福神を思わせる。

近くの明見湖はかつて富士山にのぼる行者の水垢離の場として有名だった。この辺りから富士山をみた図が葛飾北斎の富岳百景にある。現代では蓮の花が美しく咲き、高原の蓮らしい繊細な美しさをみせる。写真は雨中のもの。

2023年09月05日(火) 華林のブログ

徐福伝説 その一

江戸・東京の霊的構造 その12

― 武蔵の国のなかの〝ヤマト〟

〝アヅマ〟の意味⑧

全国各地にある「徐福(じょふく)伝説」には不思議な存在感があります。そして、評価や好みが大きく分かれるのも徐福伝説の大きな特徴です。徐福伝説の概要は以下のようなものです。

秦の始皇帝に、中国の東方海上の三神山にあるという不老不死の薬を探して持ち帰るように命じられた徐福は、三千人の童男童女を引き連れ船出、何日もかけた大航海の末に日本にたどり着きました。そのたどり着いた地とされるのが九州の福岡県八女市や佐賀県佐賀市、紀伊半島南端の三重県熊野市などにあり、ほかにも鹿児島県出水市や宮崎県延岡市など、それぞれの地に徐福伝説は残されています。また朝鮮半島に立ち寄ったという伝説もあり、韓国の済州島などにも徐福伝説は伝わります。

徐福が中国を出航したのは中国大陸ではじめて統一王朝をつくった秦の始皇帝の時代、紀元前二一〇年とされ、中国の歴史書「史記」にこの伝説のもととなる記載があります。つまり徐福伝説は日本においては有史以前、あるいは文献上はっきりと確認できない時代のことなのです。

徐福は〝方士〟とされます。『方』は『五行』とほぼ同じと考えてよく、後世の陰陽師や陰陽博士を思い浮かべてみるといいかもしれません。陰陽師では平安時代の安倍晴明の名前がよく知られますが、「方士」のイメージはむしろ空海や天海などの密教僧が行ったことに近いように思われます。

日本の秀でた密教僧などがインド発祥の仏教の哲学と同時に中国古来の五行的な素養をよく身につけていた、あるいは深い理解をしていたことが分かる例は、曼荼羅の前の造花の色の配置、仏教の『五大(五輪)』の日本における独創的な解釈、七福神への五行的な属性の配当などいくらもみられます。それらは五行の観点からみると明快な理論となっており、古代インド哲学と古代の中国の哲学をより高い次元で理解し、それらの本当の意味をはじめて理解したのが日本の密教僧などであったというのが正確なところなのでしょう。

江戸時代までは祈祷や薬草を配るなどして民衆に人気が高かった山伏たちのなかには、このような密教的・陰陽五行的な知識を身につけていた人がある程度いたようで、彼らはときに市中の『博士(陰陽博士)』と呼ばれていました。江戸時代中~後期に幕府の政策によって家元制度が確立したころ、安倍晴明の流れをくむ土御門家が陰陽道の家元と認定され全国の『博士』たちを配下に置こうとしますが、ほとんど実効性がなかったと言われます。もともと、土御門家=安倍晴明の流れをくむ陰陽道と密教などにみられる陰陽五行的な思考には大きな隔たりがあったと思われ、漫画などでも知られるように安倍晴明などの陰陽師では攻撃的な性格が強く、真言・天台などの密教系においては国家安泰を祈るような志向性が強かったものと思われます。安倍晴明の祖は天智天皇の時代に遡ることができそうで、日本で力を持つようになった原点はどうも天智天皇前夜の激動の時代にあるようです。

紀伊半島南端の三重県熊野市の徐福伝説では、古来の強烈な熊野信仰の中軸である熊野川の河口という印象的な場所に鎮座する古社・阿須賀(あすか)神社がその舞台となっています。さらにそこから北北東へ直線距離で25キロの波田須町=ハダスチョウは海(熊野灘)に面したかなり急勾配の場所にある集落です。斜面のせいで上方の集落の入り口から全貌は見わたしやすく、その不思議な雰囲気に驚かされます。そこの小高い一隅に徐福宮が祀られています。

この徐福宮は明治時代の終りごろには近くの神社に合祀されたようですが、戦後は無事ここへ戻っています。さらに驚くべきことに、ここでは中国の秦の半両銭が発掘されており、徐福〝本人〟であるかは別として、秦の流れをくむ人たちが生活していた可能性は非常に高いと言わざるをえないでしょう。そしてここからさらに富士山ろくへと徐福は出航したと伝えられ、富士山麓にも徐福伝説は色濃く残されています。

徐福は『秦徐福』ともよばれ、もちろんそれは秦帝国の「秦」に由来するものでしょう。秦はハタとも訓まれ、秦氏は古代の日本で強い影響力を持っていたと言われます。聖徳太子のお手伝いをしたことで知られ、世阿弥が能の精神的な始祖とした秦河勝(はたのかわかつ)、その名も『太秦(うずまさ=太は最高級の美称)』の地にありファンの多い「弥勒菩薩半跏像」で知られる広隆寺など秦氏や秦河勝とかかわりが強い古代の文化は数多くあり、養蚕や機織り、鉱石の採掘や鍛冶、酒造など広い分野の技術を日本で広めたとされます。

紀元前三世紀の徐福伝説と聖徳太子・秦河勝の六世紀では大きな時間の隔たりがあります。ただ、古代の聖徳太子の時代の秦氏が、漢でも他の名前でもない、『秦』という字を冠していることは様々なことを想起させます。今日ではその意味が分かりにくくなったケースが多いとはいえ、氏族の名前はその奉ずる神や文化を標榜するものだったからです。

徐福伝説とかかわりの深い文化は以降の歴史に複数の点として一見して脈絡がないかのようにあらわれ、それらは一様に強い個性を持っています。それは平家の落人にどこか似ていますが、平家の落人よりはるかに印象的な、もの言いたげなものです。そしてその担い手の一つの系譜が、南北朝合一以降の後南朝の流れをくむ人たちのようです。

中国から「東方へ」をキーワードとして日本にたどり着き、日本での伝説をたどれば九州から熊野、そして富士山ろくというように「東方へ」移動した〝徐福〟の動きは、古代仏教の東方に理想的な国がある、という思想ともどこか関連しているように思われます。

古来の強烈な熊野信仰の中軸である熊野川の河口という印象的な場所に鎮座する古社・阿須賀(あすか)神社。ここにも徐福伝説は残る。神社の後ろの山は『蓬莱山』と名付けられ古代中国を彷彿とさせる。和歌山県新宮市阿須賀。

波田須(ハダス)の集落は海(熊野灘)に面したかなり急勾配の場所にある。ここからは中国・秦の〝半両銭〟が発掘されており、秦にかかわる文化を奉じた人が住んだことは間違いないだろう。波田須=ハダスの名前もハタからきていると言われる。三重県熊野市波田須町。阿須賀神社から北北東へ直線距離で25キロくらいの場所にある。

波田須の集落の一隅でいまでも手厚く祀られる徐福宮。

写真はクリック、タップすると拡大します。

2023年06月26日(月) 華林のブログ

世阿弥の夢幻能 と 家康

江戸・東京の霊的構造 その11

― 武蔵の国のなかの〝ヤマト〟

〝アヅマ〟の意味⑦

能を大成したと言われる世阿弥は室町幕府の初期の人、室町幕府の力を盤石なものとした三代将軍足利義満との深いつながりが知られています。

世阿弥は、呪術性のある民間の芸能、申楽・田楽などから発展した能を、さらに純粋で高度な「夢幻能」にまで昇華させていきました。それはおそろしく高邁な、当時にあっては孤高ともよぶべき精神世界で、一部の研究者が言うように多くの人々によく理解されたかにははなはだ疑問が残ります。

世阿弥は最初から夢幻能を創作していたわけではありません。父の観阿弥に教えられながら、徐々に自分の世界を確立していったものと思われます。まだ幼いころには足利義満に可愛がられて世に知られ、長じるにつれて世阿弥が夢幻能の孤高の世界を確立していったことと、足利義満や次の四代義持、五代義教との距離ができついには佐渡に流されるに至ったことは必然の結果だったと思われます。世阿弥が夢幻能の高い境地を開いてゆくと同時に、義満も義持も、義教ではさらに著しく夢幻能とは対極の活劇まがいの能や演劇にのめり込んでゆくのです。つまり、義満や義持、義教の理解を越えた境地に至り、その結果だれかの讒言に従った、あるいは世阿弥をなんだか薄気味悪い存在と感じるようになったなどの複合的な理由があったものかと思われます。たぶん、千利休においても豊臣秀吉とのあいだに似たことが起きて切腹にいたったのでしょう。

義満も秀吉も、ある意味では「俗物」と評されることがあります。〝俗物〟であったからこそ権力を強固なものとすることができたとされる足利義満は世阿弥の夢幻能の世界をよく理解できなかったかもしれませんが、しかし、足利一族は名だたる文化人の系譜です。和歌やアジア古来の哲学、五壇の法など深い密教的な修法にも馴れ親しんでいました。当時にあっては、天下泰平を祈る宗教行事の主導権をにぎることがそのまま権力の象徴であるという側面もつよく、義満が『俗物』であったといっても、今日の尺度からいえばかなりの文化人であっただろうことは付言しておきます。秀吉についても同様です。

ただ、幸いなことに世阿弥の高い境地は後を継ぐ人や一部の武将などにはよく理解されました。でなければ、今日までそれらの演目が数多く受けつがれ、高い評価を受けることはなかったでしょう。背景には、室町時代のなかばごろから、「謡(うたい)」が多くの人々に好まれていったという事情もあります。さらには和歌が日本の歴史において絶対的な存在感を示していたこともあり、いわば、これらは一様に「言霊の文化」なのです。

さて、能をよく理解した武将に徳川家康がいます。かなりの通だったようで、能の本家筋である観世太夫の家が火事にあったとき、太夫は焼失した文書を家康が所持していた書物から写させてもらっています。そして江戸幕府では、能は式楽、つまり公式の演劇となり、重要な節目の行事では、「翁」にはじまる五番の能を、順次位の高いものから演ずることとしました。能の間には短い狂言をはさみ、能=陰、狂言=陽というアジアならではのバランスをみごとに構築したのは、家康の深い見識があったからと思われます。ときに二日がかりの演能は、時代とともに省略化され、それは家康によって復活された世阿弥の高い境地への理解が、ふたたび薄らいでゆく過程とも言えるでしょう。同時に一般民衆には、歌舞伎という活劇のスタイルが好まれていきます。それは、室町時代に世阿弥の夢幻能から、後で現れる音阿弥などが舞台衣装や小道具をふんだんに用いて活劇のような舞台をおこない支持を得て、同時に世阿弥の夢幻能が疎まれていった過程によく似ています。

面白いことに、世阿弥の夢幻能の抽象性を重んじる感性は、江戸時代に入って確立していった建築様式・床の間(書院)を舞台とした芸術に受け継がれる結果となったようです。能では屋根がある六メートル四方に満たないせまい能舞台に最小限の衣裳と小道具、謡の内容によってその場所を都にしたり湖にしたり、舟が漕ぎだす浦としたりします。そこに「神」やさまざまなモノが出現します。つまり、現実界の森羅万象を、「謡の言葉」という最小限の世界に凝縮し、囃子と舞、わずかな小道具を添えることでぎゃくにそのモノの「本質」を表現してしまう、ある意味ではそれこそ芸能の真骨頂かもしれません。

いっぽう、武家や商家において「床の間」の存在が一般化すると、いけ花の世界ではそれまでの「立花」から新たに「なげ入れ」やそれに次いで「生花(せいか)」が生まれますが、その担い手たちは深い素養をもった文化人たちでした。和歌や漢詩の世界を床の間にいけ花で表現し、たとえば明かり窓(障子)のあるほうはテーマによっては「海」側、反対の暗い下座は「陸」や「山」側と見立てました。あるいは江戸以前はあまり見られない竹の二重や三重などの花器を生け、丘や高い山を表現しました。そこに、たとえば西行が和歌によって全国に知らしめた「吉野桜」の光景を蕾、満開、葉桜などを使い分けて生け、吉野の山の高低を表現していったのです。それは西行の和歌そのものの世界でした。

そのような床の間の抽象性は、能舞台のあり方と非常によく似ています。江戸という時代は、初期においては徳川家康の感性によって能の高い芸術性が復活され、後期において市中の文化人たちによって床の間の芸術の高い境地がひらかれたと言うことができるのです。それらは一様に「月の文化」であり、先の号でも述べたように明治維新で一挙に没落しました。

『翁と山松図』絵/華林。「翁」は能の原点とされる曲。橘曙覧の和歌『山家老松―眉白き翁出(い)で来て千とせ経(ふ)る門の山まつ撫でほむるかな』は能「翁」を念頭に置いたものだろう。能舞台には老松が描かれ、橋掛かりには3本の若松の木が高低差により遠近をみせながら立てられる。能は「松の芸能」だ。山松はふつう赤松を意味する。

能の謡本。「謡」は室町時代から流行りだしたと言われる。これは『羽衣』の一頁。大正時代の宝生流のもの。版元は東京。

写真はクリック、タップすると拡大します。

2023年06月14日(水) 華林のブログ

〝アヅマ〟の意味⑥ 柿本人麻呂

江戸・東京の霊的構造 その10

― 武蔵の国のなかの〝ヤマト〟

〈早朝、明石海峡で対岸の淡路島の上空に月をみる〉

ともしびの 明石大門(あかしおほと)の

海の面(おも)に 銀の光の かそ(幽)けくて

淡路(あはぢ)の島に 目を遣(や)れば

下弦の月ゆ 眩(まぶ)しくも

奇(くす)しき光 島へ垂(た)りゆく

〈哥聖と呼ばれし人〉

海底(うみそこ)に 沈みし人は 霊極る(たまきはる)

幾代(いくよ)を経(へ)てか 月と照りける

華林 (二〇一二年季春)

冒頭から拙作で恐縮ですが、私のなかの「柿本人麻呂」はこの歌に尽きます。

柿本人麻呂の代表歌は『ほのほのと 明石の浦の朝霧に 島かくれゆく 舟をしぞ思ふ』とされています。江戸のころにはよく知られた和歌のようで、狂言『舟ふな』にも誰でも知っている歌として登場します。(たぶん遅くとも江戸期にはよく演じられた狂言かと思います)

この柿本人麻呂の代表作とされる和歌は、じつは「伝人麻呂作」で、つまりはっきりと人麻呂の作とされているわけではありません。にもかかわらず、古今の随一の歌聖とされる柿本人麻呂の代表作とされてきました。なんとも不思議な話、なんとも人麻呂らしい話です。

赴任地の石見国(島根県益田市)で没したとされる人麻呂ですが、全国に数多い柿本人麻呂を主祭神とする神社のなかでとくに知られるのはその島根県益田市の高津柿本神社、明石海峡を小高い丘からのぞむ兵庫県明石市人丸町の柿本神社、そして奈良県葛城市柿本の柿本神社などでしょうか。とくに明石市の柿本神社は規模も大きく明石海峡と淡路島を見下ろすロケーションも素晴らしいものです。(今日では日本標準時子午線上にたつ天文科学館の巨大な時計塔が明石海峡のまえに立ちはだかるように建ち、なんだかそれも人麻呂らしい光景です)

柿本人麻呂に対する信仰は、前回とり上げた菅原道真の信仰と多くの共通点があります。古く、和歌・連歌の会では柿本人麻呂の肖像が飾られましたが(人麻呂影供、平安末期~)、のちの時代には天神=菅原道真の肖像が飾られるようになります。菅原道真は漢詩と和歌をよくした人ですが、人麻呂は和歌の神、いずれも韻文で「言霊」の神と言えます。人麻呂が人丸/ヒトマロ・ヒトマルとも呼ばれ、その発音から「火止まる」の意とされて江戸時代に火伏の神としても広く信仰されてゆくのは、人麻呂が「言霊」つまり「発音」の神なので、たんなる語呂合わせではなく「言霊」の本質、つまり言葉の発音が神々と宇宙に働きかけ現実化してゆくという言霊の思想を強く反映しています。「和歌は言霊である」という考え方は日本には一貫して強くあり、和歌の最右翼の神である人麻呂ですから、語呂合わせが信仰の本質となるのは当然の成り行きだったともいえます。

さらに、人麻呂と道真の信仰には決定的な共通点があります。すなわち、いずれもその本地仏とされたのは観音、なかんずく十一面観音でした。前号で書いたように菅原道真が祀られる道明寺天満宮は以前は道明寺と一体となった寺社で、菅原道真自刻とされる十一面観音像が本尊です。明石の柿本神社はそのお隣にある月照寺とかつては同じ一つの寺社で、そのご本尊もまた十一面観音(海上波切船乗十一面観世音菩薩)です。奈良県葛城市柿本の柿本神社の神宮寺としてお隣に創建された柿本山影現寺(ようげんじ)のご本尊もまた平安時代の十一面観音像とされます。

菅原道真=天神も、柿本人麻呂も、いずれも観音信仰とくに十一面観音信仰と習合して強固な信仰になっていったと言えます。淡路島をのぞむ急流の明石海峡に柿本人麻呂の意味深げな〝代表作〟が重ねられ、月の名所としても知られるようになります。そこには十一面観音が祀られ、この十一面観音は「水の神」、つまりは「月の神」でもあります。中世、近世の武家文化において重視された柿本人麻呂、菅原道真の信仰の本質がそんなところからみえてきます。それは日本の床飾りや生け花の、かなりの深層におけるバックボーンでもあるのです。

早朝、明石海峡で対岸の淡路島の上空に月をみる

「哥の聖・人麻呂」絵/華林

上/兵庫県明石市人丸町にある柿本神社。明石海峡と淡路島をのぞむ高台にある。中/柿本神社と隣り合わせの月照寺。人麻呂ゆかりの十一面観音をまつる。下/近くの明石城公園の一画にある「人丸塚」は旧社地。こんもりとした照葉の小さな森。

2023年05月31日(水) 華林のブログ

〝アヅマ〟の意味⑤ 菅原道真と武家文化

――江戸・東京の霊的構造 その9

武蔵の国のなかの〝ヤマト〟

さて、奈良・京都の都からみて東国は、ここまでの連載で見てきたように「異国」といった側面があり、そこは不気味でありまた大きな魅力を感じさせる場所でもありました。平将門の乱や鎌倉幕府はそんな東国の力を示すものであり、室町幕府も開幕の地を鎌倉とするか京都にするかで迷ったと言われます。足利氏自体が古代の東国・下野国(栃木県)を出自とした高い文化を誇る一族であり、戦国大名や徳川家康も同じ武家の先達として足利尊氏を深く尊崇していました。南北朝の時代にも南朝の要である北畠親房は東国の常陸の国(茨城県)に渡ってこの地域の武士などを味方として南朝の勢力を復活させようと企てました。九州など西の地域にも政権をゆるがすような事件はありましたが、大きな原動力となったのは圧倒的に東国の力でした。とくに武家の社会となってからは、東国の存在は非常に大きな意味を持っていました。

西=京都を中心とした地域と、東=東国の文化的な違いがはっきりとしだしたのは、南北朝合一が大きな契機となったものと思われます。それ以前には、中央政権においても二つの文化の系統が混然としたなかにあり、その時々で両者はしのぎを削っていたものと思われます。たとえば平安時代中期の早い時期、菅原道真と藤原時平の例はそのもっとも顕著なものだったでしょう。二人は同時代の政治家で、菅原道真は藤原時平の謀略によって九州の太宰府に左遷され憤死、のちに「天神」として祀られるという日本独自の信仰形態をたどります。

菅原道真は古代の土師(はじ)氏の出身で、現在の大阪府藤井寺市あたりは土師氏の本拠地でした。ここには道明寺(どうみょうじ)と道明寺天満宮がありますが、明治の神仏分離令以前には両者は一つの大きな寺社で、一本の檜から菅原道真自身が彫ったと伝えられる十一面観音像(国宝)や道真ゆかりの品々が残されています。

本地垂迹説では天神の本地は観音とされ両者は同じ信仰とされますが、「天神」としてまつられるようになった菅原道真にゆかりの道明寺に菅原道真の自刻の十一面観音像が祀られており、菅原道真=天神信仰はまさに観音信仰から生まれたかのような側面があります。江戸時代の有名な「曽根崎心中(近松門左衛門)」も舞台は大坂・曽根崎の『露天神』の森で、観世音菩薩が大きな役割を占めるというストーリーでした、天神の本地仏が観世音菩薩であることはかつて常識だったのでしょう。

本地垂迹説あるいは神仏混交の流れは平安時代にはかなり確たるものとなっていますが、いっぽうで、伊勢神宮その他一部の神道では仏事や僧侶を好まない系譜も古くからあったようです。当時、伊勢神道は今日ほどには存在感は強くなく、江戸期に古事記が契沖などによって研究されて以降、その勢いを増していったものと思われますが、平安時代などは歴代の天皇においても仏教、とくに観音信仰や不動信仰を中心とした流れに対しての信仰心にはかなりの温度差があったようです。

古代から中世にかけての天皇家におけるこのような状況が決定的に変化したのは南北朝合一、後小松天皇以降と思われます。

これ以降、観音信仰や不動信仰、またそれと表裏一体となる神々への信仰は、「武家文化」と「天皇・公家文化」を識別する指標ともなっているようです。それは明治維新にいたって激しく顕在化することとなり、あの神仏分離、廃仏毀釈がおこなわれたのです。また、あまり知られていませんが、神道系でも観音信仰以上に激しい弾圧をうけたものがありました。当時は古神道の性格が強かった天理教や陰陽道系の神道などは、同じ神道でありながらも当時の伊勢神道=国家神道とは相容れない性格を有していたものと想像されます。

このような側面をみてゆくと、「武家文化」が関東など東国に強い力を持ったのは、この地に観音信仰などを受け入れる精神的・風土的な素地が古くからあったためと考えられます。その端緒は古墳時代、弥生時代あるいは縄文晩期までさかのぼる可能性もあると思います。

さて、南北朝合一以降の南朝、いわゆる「後南朝」は紀伊半島の吉野から最奥の十津川まで後退しながら、北朝と相容れない古い皇室のなんらかの文化を堅持していたものと思われます。以降、後南朝の流れは平家の落武者のように全国へ散ったのかもしれません。しかし、そのなかには興味ぶかい文化がみられることがあります。それは往々にして北朝系の人たちにとっては認めたくなかったものだったようで、たとえば北畠親房が神皇正統記のなかでふれている「徐福(徐氏)」などはその最たるもののひとつです。そんな歴史も今日では融解して、お互いの文化の差異を認められる時代になっています。

道明寺天満宮。かつては道明寺と同じ寺社で、古くは土師寺と呼ばれた。菅原道真は土師氏の出身で、ここは古くから土師氏の根拠地で道真もよく訪ねた。太宰府へ左遷されるときもここに立ち寄り、伯母の覚寿尼に別れを告げたとされる。菅原道真ゆかりの品が多数遺される。大阪府藤井寺市。

道明寺は現在は真言宗系のお寺。道明寺天満宮のすぐ近くにある。菅原道真の自刻と伝えられる十一面観音像を本尊とする。いかにも密教寺院らしい雰囲気がある。かつては道明寺天満宮と一体、つまり『土師寺』の一部だったが、明治の神仏分離で少し移動、また名前も道明寺天満宮と道明寺とになって分かれている。

2023年05月13日(土) 華林のブログ

〝アヅマ〟の意味④ 『鹿嶋』

――江戸・東京の霊的構造 その8

武蔵の国のなかの〝ヤマト〟

全国に「鹿島(鹿嶋=かしま)」の地名は多く、私が実際に訪れたそれらの場所では共通した特徴があります。海ぎわで、岬あるいは類似の地形、つまり海の近くの小高い岩場で、ツバキ、タブノキ、スダジイやヤブニッケイ、サカキ、シロダモなどの照葉の常緑樹の樹々が生い茂っています。多くの場合、樹々は海ぎわに特徴的な姿をしています。それらの樹は豊富な地下水脈がなければ育たない種類のもので、その場所が遠くから続く山系の岩盤の連なりの先端となっているのです。つまり、地下水脈は岩盤の連なりがあってはじめて生まれるもので、相当量の地下水脈があるということは、じわじわと長い年月をかけて滲み込むように伝わって移動してきた水なのです。近くに湧水があれば水質調査が行われることもあり、何百年、あるいはその十倍、百倍の歳月をかけてゆっくりと移動してきた水であることが判明することもあります。地下水ですからいわゆるミネラルウォーターなので、天然のとても美しい水、人間にとっては美味しい水、ということにもなります。

さて、全国の「カシマ=鹿島」のなかでもっとも有名な場所が茨城県鹿嶋市の鹿島神宮です。今日ではむしろ鹿島アントラーズの名前で知られる地名かもしれません。鹿島神宮は奈良時代よりもさらに以前から朝廷や中央においてよく知られる存在だったようです。そして鹿島神宮の神が「タケミカヅチ神」と定められたのはその後の時代でした。そのため、全国に数多くあるカシマ(鹿島)と呼ばれる地にはタケミカヅチ神が祭られることは意外と少ないようです。

古く、全国の鹿島は香島、加島、可志麻、変わったところでは所聞多などさまざまに表記されていました。以前にも述べたように、古い時代の日本語には発音だけが存在し、それに渡来の漢字の音を当てはめていったという経緯があるので、同じ言葉にさまざまな異なる漢字が当てはめられるということが起こっています。またときにはそれ以外の理由でさまざまな漢字が当てはめられました。たとえば「所聞多」をカシマとよむのは、「やかましい」「うるさい」の意味の「かしましい」が漢文的に表記されたところからきていると考えられ、やや後の時代の表記です。「かしましい」は必ずしも悪い意味ばかりでなくて「有名」というニュアンスも少なからずあると思います。それは、つい近年まで有名であることを「やかましい」と表現していたのと似ています。さらに古い朝鮮語「所聞」も似た意味のようです。

また「鹿児島」や大和三山の一つ「天の香具山」も同じ語源からきている、とする説も目にします。ここではツバキ、サカキなどの照葉の美しさを古代には『かぐはし』と表現したことからきた考え方と思われます。鹿児島半島は海ぎわの多雨地帯で照葉樹林が有名です。大和三山のなかでも突出して霊山とされた「天の香具山」は小さな山ですが、畝傍山、耳成山とちがいここだけが古来霊山の極みとされた吉野や熊野をふくむ紀州の峻険な山地の連なりの突端となっており、山系が海ではなく平野へ延びるときの「端」の位置になります。樹々の相もどこか全国の鹿島の地に似ています。「端(ハナ)」は岬の名前にもよくつけられる言葉ですが、これとよく似たニュアンスなのでしょう、「ハナ=先端」が貴いというのは太古のヤマト以来の感覚でしょう。

さて、古代の有力氏族は自らの出自を鹿島神宮のあたりと名のった例があります。それは必ずしも真実ではないとされることも多いようですが、その氏族は氏神をタケミカヅチ神として奉斎し、この神は奈良・京都で大きな存在感をみせます。つまり、アヅマの国の鹿島神宮は奈良時代、またそれ以前にも朝廷・中央政権やその周辺で非常によく知られた場所だったといえ、それに何かの理由で「タケミカヅチ神」を習合させていった、という順序が考えらます。古代、飛鳥時代やそれ以前から「アヅマの国」はけっしてたんなる未開の地ではなく、実に不思議な存在感のある地だったのでしょう。そんなところから、知られざる古代の歴史の実像が見えてきそうです。

江戸時代の終わりごろには鹿島神宮の神・鹿島明神は江戸庶民に大きな人気を博し、ここの「大鯰」と「要石(かなめいし)」も有名になります。それは安政の大地震をきっかけとしたものでした。鹿島の神=鹿島明神が大地震をおこすと信じられた大鯰を押さえつける図です。鹿島明神は鹿島神宮にある「要石」と同義ともされ、ナマズは古来、水の精です。それはこのような喩えによって自然の摂理を教えたものかもしれません。そして面白いことに、小さな鯰男が多数あらわれて江戸の街の復興を手伝う、という錦絵も流行りました。そこに隠されている知恵は、おそろしく深い、哲学的なものかもしれません。

茨城県鹿嶋市の鹿島神宮。広い照葉の岬全体が古来、神聖な地とされたのだろう。神域は広く樹叢は十九万坪におよぶ。写真は鹿島神宮の奥宮。徳川家康が造営、のちに三代徳川秀忠が奥宮として現在地に移転、別に現在の本殿を建てた。この後方へ少し歩いたところに鹿島神宮の一つの象徴的な場所である『要石』がある。

『御手洗池(みたらしいけ)』には一日に四三二キロリットルの水が涌きだすとのこと。古くはここが鹿島神宮の入り口だった。規模はちがうが、連載第四回にとりあげた東京の目黒不動とよく似た構成だ。一面の照葉の森、杉などには圧倒される。太古の人々はこういう場所に『龍神』の存在を感じそれを「カカ」などと呼んだのだろう。現代人がこのような場所にすがすがしい強い精気を感じるのと、それは同じことだろう。

大鯰と鹿島明神の伝承は有名で、境内にも鹿島明神が大鯰を押さえつける像が飾られている。近くには『要石』もまつられている。

※写真はクリックすると拡大します。

今回から連載のタイトルのスタイルを少し変更しています。

2023年04月29日(土) 華林のブログ

江戸の〝霊的骨格〟7 『アヅマ』の意味➂ 近世、文化の『東下り』

下らない、という言葉があります。つまらない、価値がない、といった意味です。

その語源をウエブなどでみると、京・大坂の上方から面白い文物、価値のある文化だけが江戸へ「下って」きたので、下ってくる価値のないようなものを『下らない』と言ったことから始まっているようです。その根底には「東下り」などの古くからの言い回しがあるでしょう。

徳川幕府がひらかれた江戸はまだまだ文化に関しては成熟しておらず、元禄時代の爛熟した文化は依然として上方が中心だったようです。江戸時代もなかばになり、やっと江戸の地で文化が成熟しはじめたとされます。

大きな目で文化をみると、上方から江戸へ数々の〝選ばれた〟文化が下ったことは、新たな文化の潮流ができる大きなチャンスだったと思われます。文化は徐々に成熟するものですが、ときに、ヘビが脱皮するように大きく変わることがあります。旧来のしがらみを断ち切り、生き生きとした新たな文化が生まれるのです。

ヘビは、古代の日本人にとって非常に象徴的な生き物であったという考え方があります。独自の視野を展開して話題をよんだ民俗学者の吉野裕子氏はヘビを祖霊と考えた古い日本人の思想について詳述しましたが、日本でもっとも古い神社といわれる三輪山(三輪神社)の神はときにヘビと表現され、いまだに卵をお供えする風習があるようです。人類最初の祖霊神と位置付けられるイザナギ・イザナミ神と同義とされる大陸のフッギ・ニョカ神もまた、上半身は人間ですが長い下半身は蛇体で表現されます。

ヘビは「龍」と似た概念ですが、ときに違う側面もみせます。古代人がヘビにみたものは、脱皮して成長してゆく強い生命力であり、脱皮という成長のしかたです。そして、神も人間社会も、徐々に成長することもあれば、ときに脱皮して大きく生まれ変わるのです。それは熊野などにみられる「蘇生」や、山岳修験とくに白山系の信仰に色濃い「擬死再生」の哲学にも似ています。

日本の伝統文化は京都を中心に爛熟し、江戸が都市として発展することによって新天地を得てまさに脱皮するような成長を見せようとしていたように思われます。京都からみれば江戸は田舎者の新参者の文化、江戸からみれば京都は因襲にとらわれた旧弊な文化、だったことでしょう。たとえば絵画の世界なら、圧倒的に京都・上方に純粋芸術が質・量を誇っていたのが、京都から江戸に本拠を移した狩野派(探幽)以降、京都とはどこか違う質実剛健な作風がうまれ、ついで錦絵などの出版文化の普及にともない民間の絵師の自由な画業がふえ、ついには北斎が小布施に残した肉筆の天井画などの飛躍的な作品が生まれます。北斎個人の才能があったがゆえなのはもちろんですが、江戸という時代が大きな文化の脱皮に向かわせたことも間違いないと思われます。

また地方においても質の高い文化の萌芽がみられ、和歌の世界でも福井(越前)の幕末の国学者・橘曙覧は古今伝授のテクニックにとらわれない魅力にみちた明快な和歌を詠んでおり、明治時代には正岡子規が着目して全国に広く知られるようになり、さらに折口信夫なども高く評価しました。

京都・上方から江戸へ、そして地方へ、という文化の流れは江戸末期にはっきりとみられますが、そこで起きた明治維新は文化の世界にも激震を起こし、いわゆる武家文化は一挙に凋落します。たとえば徳川家康が『式楽(公式の音楽、芸能)』とさだめた能は大きな痛手を受け、能面を打つ人は皆無になったとも言われのちに復活するのはすべて独学によったものと思われます。

すなわち、脱皮してあらたな局面を迎えるかにみえた日本の伝統文化はここに頓挫してしまいます。同時に、江戸時代までは文化人たちには常識であった陰陽五行の哲学やそれと一体となった太陰太陽暦もまた一挙に忘れ去られます。廃仏毀釈以上に陰陽道などの古来の哲学・宗教は弾圧され、暦も太陽暦となって五行の哲学は徹底的に消された感があります。北斎や光琳などの画業、源氏物語をはじめとした古典文学や説話類も五行の哲学にのっとっている部分が非常に多いことすら理解されなくなりその魅力は半減してしまいました。

生け花においても同じことは起こりました。武家文化の性格が強く、とくに江戸で一世を風靡した生け花『生花(せいか)』は一挙に壊滅状態に陥ります。ようやくぼつぼつと復活したのは、能よりもさらに遅い時期だったと思われます。

江戸時代なかば、ようやく江戸の地にも新たな文化が芽生え始めたころに出版された『江府(江戸)名勝志』より。十八世紀中葉、享保十八年から明和元年にかけて新訂版など数種の異本があるようだ。板元はいずれも江戸。写真は華林苑蔵のもの。この書の半世紀以上あとの江戸後期には、よく知られる『江戸名所図会』が資料的にも読み物としてもより完成度が高いものとして板行される。それは江戸の文化が成熟してゆく過程でもある。◆写真上/上巻では武蔵国周辺の全体図からはじまり、各地区の町名や名物が羅列して説明され、住宅地図のような図が添えられる。写真は神田から柳原にかけての頁◆写真下/『寺院略記部』ではおびただしい数の寺院名が地域ごとに列挙され、宗派や本尊などが説明される。芝、三縁山増上寺の項(写真)では絵がそえられ、本尊や四十を超える坊中寺院の名前、山門や釣鐘などについてこと細かな説明が添えられ、別格の存在であったことが知られる。

※写真はクリックすると拡大します。

2023年04月14日(金) 華林のブログ

江戸の〝霊的骨格〟6 『アヅマ』の意味➁ 東下り

「東下り(アズマクダリ)」は平安時代からの「流行り」だったと言えます。和歌の世界の随一の変わり者、伊達者の在原業平を主人公としている、と言われる伊勢物語(平安時代、作者不詳・諸説があります)では「東下り」の段がつとに有名で、室町時代から江戸時代にかけての文化人にもたいへん好まれています。主人公が東国へ旅する三つの場面にそれぞれ和歌が展開されますが、ストーリーはごく単純で和歌は明快な表現、どこか世阿弥の夢幻能を想わせる言葉=謡曲/和歌中心の呪術的な世界です。

最初の場面は三河の国(愛知県)の八ツ橋。ここでカキツバタを詠んだ和歌は非常に有名で、五七五七七の各句の初めにカキツハタの五文字を置いた和歌は、言葉の遊びがそのまま和歌の強い呪術性となっておりまさに「言霊」の世界です。八つ橋という地名も印象的で、『三河』は古くは「水河」とも書かれ、この八つ橋の地は古くから「美しい水」で知られた名所だったようで、蜘手つまり四方八方にクモの巣のように美しい水の流れがあったとされます。

次の場面は駿河(静岡県)の「宇津の山」が舞台です。宇津は「ウヅ(ウズ)」とよみますが、記紀の伝授では「貴」をウヅとよませており、このウヅという発音は古くは「貴い」の意となっています。「宇津の山」は「貴い山」からきた名前でしょう。駿河の宇津山、隣接する宇津谷(うつのや)峠(静岡市)は八ツ橋と同じくかなり古くから「名所」として知られていたようです。

この宇津の山の場面で次に登場するのは遠くに見える富士山です。「比叡の山を二十ばかり重ね上げたらむほどして、なりは塩尻のやうになむありける」とその圧倒的な高さと円錐形の美しい姿を形容しています。京都の北、琵琶湖の西の比叡山は京の人々にとって心のよりどころとも言うべき山だったので、ここでは比喩に最適なのでしょう。

最後の場面は、「武蔵の国と下総の国との中に、いと大きなる川あり。それをすみだ川といふ。」と、今日の東京・墨田川まで飛んでいます。前回のべた平安時代の円仁の足跡もこのあたりに色濃く、南北朝時代には花山院師賢もここで和歌を詠んでいます。伊勢物語と師賢の和歌に登場する『言問』や『都鳥(ユリカモメのこと)』はのちに橋の名前になるなど名物として定着し今日にいたっています。

江戸時代には数々の「名所図会」や浮世絵版画など絵をそえた出版文化で人々の心をそそった全国の「名所」は、平安時代から中世には歌枕、つまり和歌という手段で人の心をとらえていきました。絵や写真をみて私たちが行ってみたいと思う名所を、かつては和歌という言葉の力でその魅力を伝えていたのです。それが往年の和歌の文化のすごさと言えるでしょう。そして平安の都からみた東の国々は、魅力的な歌枕=名所、そこにはパワースポットといったニュアンスをふくんでいたと思われますが、そんな名所が多数存在する「異国」ととらえられていたのでしょう。修験者・求道者という側面を持っていた西行をはじめ多くの人々が「東の国」をめざして旅をします。

そして平安以来あるいは奈良時代以来の「東の国」の「歌枕」のテーマは、室町・江戸の文化人たちに受け継がれていきます。そこでは始めて「床の間」という舞台が登場し、和歌の伝統は掛け軸や生け花と合体して日本独自の伝統芸術となっていきました。

室町時代中期から後期の東常縁(美濃篠脇城主)は古今伝授を受けた歌人としてつとに有名で、官職が下野守だったので東野州(とうやしゅう)ともよばれますが、この人が伊勢物語・東下りの「八つ橋」の故事を受けて歌会で「からころも … 」の和歌の軸をかけそこにカキツバタの花を生けた、という故事は有名だったようです。ほぼ同時代には、銀閣寺(正確には東山山荘の会所)で同朋衆が足利義政のために西行が『遊行柳』(栃木県那須町、白河の関の近くの話として定着してゆく)で詠んだ和歌にあわせて七官青磁に水草を涼し気に生けた、という伝承などもあったようで、この時期に和歌をベースとして「花・軸・器」の床の間の芸道が完成していったと考えられます。歌枕は屏風絵など絵画の題材にもなり八ツ橋では尾形光琳の燕子花図屏風が有名ですが、ここへきて花、軸、器による総合的な「床飾り」として新たな美の形を切りひらいてゆくのです。そしてそのテーマとして「東国」は欠かせないものでした、神楽歌で「東遊び」が欠かせないものであったように。

江戸の生け花・古流の四代家元関本理恩『櫻の志津玖』より(晩年、幕末~明治初頭の書)。伊勢物語の「かきつばた … 」の軸にカキツバタを生けた図。その説明には、東野州がかつてこのように生けた、と記される。またこれより百年ほどまえ、江戸時代なかば明和年間に江戸と京都で出版された『抛入華之園』(禿帚子著)によく似た図が同じく東野州の故事の説明とともに掲載されており、生け花が豪華絢爛を競う『立花』から和歌・歌枕を組み込んだ内省的な床の間の芸術『なげ入れ』が生まれる過程を示している。和歌は「からころも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ」

往古の「東の国」の歌枕=名所・隅田川には今では東京スカイツリーが聳える。この地の有名な牛嶋神社(うしじまじんじゃ)は平安時代初期に慈覚大師円仁が創建したと伝える。スサノヲ神をまつる。以前は「牛御前社」と呼ばれており江戸・本所の総鎮守。牛御前社の御前は「ミサキ=岬」から転化したとも言われるが、江戸名所図会では大きな川にいくつもの突き出した岬のような地形がみられる。埋め立て前の太平洋も近かったと考えられ、都鳥=ユリカモメに象徴されるような海の気配をふんだんに感じさせる場所だったのだろう。「牛」は天神のみならず牛頭天王と習合したスサノヲ神にもなじみのもの。周辺は白髭神社や三囲神社など強い個性の古社があり魅力的な七福神のコースにもなっている。伝統芸能が息づく向島の料亭街もとなり合わせだ。伊勢物語の和歌は「名にしおはば いざ事とはむ 都鳥 わが思ふ人は ありやなしやと」。「古今集」にも在原業平作としてある。

牛嶋神社。昭和7年にやや北にあった社殿を現在地に移した。隅田公園の一隅にあり池もあって木々も美しい。

※写真はクリックすると拡大します。

2023年03月21日(火) 華林のブログ

江戸の〝霊的骨格〟5 『アヅマ』の意味➀ 万葉集と菊

江戸・武蔵の国は、古い区分では「東国」に含まれます。

「東国」は時代によって指す地域がやや変化するようです。その「東国」のさらに古い呼び名が「アヅマの国」です。

「東」という字は「ひがし」、そして古くは「ひむかし」などとよまれました。音読みすれば「トウ」です。ただし、日本には古いヤマト言葉があり、それに外来の漢字をあてはめた、という歴史があります。いちばん古い例が万葉仮名です。つまり、「ひがし」というヤマト言葉にその意味の漢字「東」をあてはめ、同時にこの漢字の中国でのもともとの発音「トウ」も残り、いわゆる訓読み、音読みとなったわけです。

さて、「東」のもう一つの訓読みに「あづま(あずま)」があります。古くは「あずま」ではなく「あづま」です。では、「東」を意味する古いヤマト言葉に「ひがし」と「あづま」という二つの語があったのか?という疑問が生じます。そこでこんな説があるようです。

アヅマはもともと「東」意味していたのではない、アヅマが意味する「あるもの」が東方や東国にある、という伝承や考え方があり、そこから「東」をアヅマとよぶようになった、というものです。

同じことを意味するヤマト言葉が並列して二つあった、というのは確かに不自然なことかもしれません、まして方位は現代以上に当時は重要なことでした。

そうだとすると、「アヅマ」がもともと意味していたものは非常に重要なコトだったのではないでしょうか。「東」はどんな場合でもアヅマとよまれるのでなく、アヅマの国、アヅマ遊び、アヅマ歌、アヅマ下り、などの限られた場面にしか出てこないよみかたなのです。

古代の神楽歌にヤマト歌とならんで「東遊(アヅマアソビ)」が採用されています。京都近辺の文化ではなく駿河(静岡県の一部)など、当時の東国の歌です。当時の中央集権の意識を考えると意外なことです。神楽歌は神まつりの余興でなく、神まつりの純粋な一部だったことでしょう。前回などにも書いたように、日本では「言霊」は非常に重要なもので、とくに神まつりでは主役にあるべきものです。祝詞は奏上するにしても、ときにかがり火を焚いて夜を徹して神招ぎするのも神楽歌によってでした。つまり、母音を驚くほど長く発音する神楽歌は強烈な言霊だったはずです。そしてときに「韓招ぎ」つまり大陸の神を迎え、ときにヤマト歌でした。さらに「東遊び」です。

それらに関してはいろいろな見解があると思います。さらに、万葉集では東歌(あづまうた)が少なからぬボリュームで存在しています。東歌は当時の発音の法則からみて五七五七七を厳格にまもっている点から、高度な、進んだ文化であるという見解があるいっぽうで、編纂の段階で手を加えられた、とする人もいるようです。古事記・日本書紀が当時の政権に都合のいいように事実を大きく歪曲して伝えていると言われることが多くなっているのと同様に、同時代の万葉集もかなり意図的な方針で編纂されていると考えるのが自然でしょう。しかしながら、万葉集が当時の魅力的な言葉の響きの宝庫であることにかわりはないのですが。

万葉集に「菊」が登場しないことから、当時は日本に菊の花がなかった、というかつての説は、ここへきて少し無理が感じられます。当時の「菊」は一部の人が提唱するように野菊、つまり山野にある小さな菊を考えるべきと思います。陶淵明の有名な「東籬の菊」は遣隋使や万葉集のかなり前の詩です。しかし、「菊」という字は当時の日本の書物にただ一か所、日本書紀に関わる書に「菊理媛」という神名として登場するだけです。ここではキクではなく中国語のままクク(ククリヒメ)とよませていたようですが(中国語の古い発音に関しては若干自信がありません)、菊=ククが当時の為政者たちにとっては好まれない言葉だった可能性はあると思います。政治の中心であった「神まつり」において重要な位置を占めたのは「言霊」ですから、言葉の発音にはかなり神経質であったはずです。

いっぽうで、大陸の神(韓神)を招くような神楽をしていた人たちが、道教的な知識のなかで「菊=クク」の文化を知らないはずはなかったと考えられ、意図的に「菊」を除外した可能性は高いと思われます。菊の文化が市民権をえるのは、菊のよみかたが「クク」ではなくて「キク」に定着してから、という可能性は高いと思います。

なんだか話の脱線がはなはだしいようですが、お許しください。以下に続く大切なことです。

ノコンギクは古来の『菊』のなかでも代表的なものと考えられる。山野のいたるところに、晩秋に咲く。「万花の最後に咲く」と言われるのを実感させる花だ。岐阜県郡上市白鳥町前谷にて。

リュウノウギクは現代ではなかなか見つけられない菊。しかし今日の園芸品種のいわゆるイエギクを縮小したような姿をしており、原種とされることも。ゲノム解析で解明されるのが楽しみだ。これは残念ながらまだ固い莟。紀伊半島の山地にて。北陸、金沢の三輪山のふもとにかつて住んでいた古老にお話をうかがったことがあるが、切り立った崖の上部から湧き水が瀧となって流れる岩場の上で群生しているリュウノウギクの花は、軽く叩くと樟脳に似たとても良い香りがしたという。まさに古来の「菊水」「菊慈童」を思わせるゾクゾクとするような話。

リュウノウギクのお隣りに生えていたイワヒバ。よく似た岩場を好むようだ。

リュウノウギクの写真をとった場所、紀伊半島の熊野の奥の玉置山の巨大なヒノキ。こんな木が生えるような深山にリュウノウギクもみつけられそうだ。ここは標高千メートルくらい。

※写真はクリックすると拡大します。

2023年03月17日(金) 華林のブログ

江戸の〝霊的骨格〟 4 円仁の存在

前回にふれた江戸時代初期の高僧・天海は、江戸を中心として驚くべき霊的な構造をつくりだしたと言えます。そのもっとも分かりやすい、そして独創的・画期的な例が「七福神」でした。もちろんその他にも鬼門、裏鬼門という方角を重視したこともよく知られます。鬼門・裏鬼門への配慮は武家一般に多くみられます。

七福神に「五行=木火土金水」の哲学をひそませたことは前回に書きましたが、鬼門・裏鬼門も五行の哲学を方位にあてはめたものです。ふつうは東西南北と中央を五行にあてはめ、たとえば南なら五行の火、そこに配する神は増長天/原意は=大きくなる神=「火」の属性、といった具合です。北なら多聞天/原意はよく聴く神=五行の「水」の属性、です。ところが、鬼門=北東は中間の方角で、これは同じ五行でも三合の法則などと呼ばれる、太陽や季節よりも月を重視する場合の五行の考え方によるものです。北東は方位における「原点」のような方角で、五行の哲学ではここが「始点」となります。

さて、天台宗の中興の祖とされる天海ですが、天海が江戸の地で強烈な霊的な構造をつくりだした背景には、そのおよそ八百年まえ、同じ天台宗の高僧・円仁の存在があります。

円仁は仏教界、というよりも山岳修験など神道もふくめた日本の宗教・信仰の世界における実に巨大な存在です。明治以降、その存在感は一挙に薄れたように思います。

天台宗は、もともとは国家鎮護、皇室の護持のための祈とうを行ってきた宗派です。鎌倉時代、ここで学んだ法然、親鸞、日蓮、道元をはじめ多くの秀でた僧が天台宗・比叡山をはなれ民衆に重点を置いた新たな宗派をつくったことはよく知られますが、そこには比叡山が堕落していたという事情もあった、と説明されることもあるようです。優れた僧が現れて宗勢が伸び、しかし代替わりで時代を追うごとにマンネリ化して権威主義におちいる、という図式は少なくないようですが、天台宗においてはさらに織田信長による徹底的な弾圧により壊滅的な打撃を受けました。その天台宗・比叡山の僧、天海が江戸幕府のブレインとなり、ここに天台宗はみごとに復活したのでした。同時に、天皇家よりも武家である徳川幕府を中心に国家鎮護の霊的構造をつくったわけですから、天皇家にとっては複雑な想いがあったかもしれません。

天海は、円仁の足跡を強く意識していたと思われます。たんに密教の偉大なる僧というだけでなく、浄土教も将来して念仏系の宗派の原点ともいえる円仁ですから多くの僧や学者がその存在をよく知っていたことでしょう。同じ比叡山・天台宗の天海にはそれ以上の特別な思い入れがあり、円仁に関する情報も数多く持っていたとしてもなんらの不思議はありません。つまり、天海は円仁の足跡を利用して江戸の霊的構造をつくりあげた、という部分が非常に多かったように思われます。

円仁は下野の国(栃木県)の生まれ、九歳でその地で出家、十五歳で上京し比叡山にのぼり、のちに唐にも渡って多くの経典や曼荼羅などを持ち帰ります。仏法や経典のみならず悉曇(しったん)学・五行的な学問にも多大な足跡を残しますが、その後また生地の東国へも巡行します。前回に書いた天海がつくった江戸から日光・中禅寺湖へという道すじは、円仁の生地や足跡との関連が少なくないと思われます。

「東国」の定義は時代によってその意味する地域が微妙にちがうと言われますが、円仁の時代・平安時代の京都の中央政権にとって東国はまだまだ不安定な要素を数多くふくんだ気がかりな地域だったと思われます。それはたんに権力が十分に及ばないということだけではない、この地域には違う意味での魅力あるいは不気味さといったものがあると受け止められていたふしがあります。『アヅマの国』という言葉には不思議な語感がみられ、「東下り(あづまくだり)」は魅力的なテーマだったのでしょう。その詳細は次回以降に譲ります。

円仁(慈覚大師)が開山、あるいは中興の祖とされる寺社は関東、東北に五百以上あると言われる。すべてが事実とは言えないだろうが、その存在感の大きさは抜群だ。東京でも浅草寺、牛嶋神社などがよく知られるが、日本三大不動で有名な目黒不動=瀧泉寺も平安時代初期に円仁が開山したと伝える。湧き水(独鈷の滝)の池の背後に小高い丘、という地形で、そこここに八手の木がみえる。植えたものではない様子で、八手が生える丘陵地はかつて海岸沿いであった場合が多い。池と背後の木々の雰囲気は、〝岬の神宿る森〟の代表格である鹿島神宮(茨城県)をコンパクトにした感じでよく似ており、山地から平野部へと続く丘陵の先端という地形、またそこに湧き水があるという状況は上野不忍池とも共通する。鹿島神宮も上野不忍池もここ目黒不動もよく似た条件をそなえているのだ。またここは江戸時代初期の七福神のコース・山手七福神の起点にもなっており、本堂とはべつの場所に恵比寿尊がまつられている。天海の影響があったといえる。境内や裏の公園からは遺跡が発掘されており縄文時代の〝土版〟も発見されたという。

※写真はクリックすると拡大します。

2023年03月09日(木) 華林のブログ

江戸の〝霊的骨格〟 3 七福神と上野不忍池

結界やヒモロギ、四神相応、気脈 … などなど、いろいろな言葉や角度から都市や地域の〝霊的な〟構成が説明されるのをみますが、歴史をみればこのような〝霊的な〟思考が権力者たちの行動の大きな動機の一つであったことは間違いないようです。意外に思われる方も多いかもしれませんが、明治新政府自体の政策が典型的にそのようなものであったと言えます。「廃仏毀釈」は無神論になったのではなく、神道のなかのある一流を強く前面にだして国家の根本理念としたことを想いおこせば納得していただけるでしょう。明治新政府は江戸・東京の〝霊的な〟構造を一挙に転換し、金閣・銀閣・禅宗寺院群などの足利武家政権の残影が色濃い京都の街を平安神宮などの数少ない地点への効果的な投資によって見事に平安貴族の正統の古都、という印象に変えてしまいました。

さて、江戸時代初期に江戸の市中で意図的につくられた霊的な仕組みでは〝七福神〟が最右翼でしょう。

七福神は高僧・天海が広めたとされます。徳川家康から三代将軍家光までの帰依を受け、その霊的な側面での指南役としてあまりにも大きな存在であった天海は天台宗の僧でした。

七福神は恵比須・大黒天・弁才天・毘沙門天・福禄寿・寿老人・布袋和尚の七神とされるのがもっとも一般的です。それぞれは異なる来歴をもち、日本でまつられる時期もまちまちですが、〝七福神〟のまとまりとしてはじめて本格的にまつられたのは天海の事跡と思われます。また「舟(宝船)」に乗り、楽しくも呪術的な「七福神の歌」とともになんとも庶民的で親しみやすい形で広められたのは、従来の常識をくつがえす驚くべきマツリゴトの手法と言えそうです。

七福神には「五行」の哲学がはっきりとみられます。五行は宇宙も万物もすべてが木・火・土・金・水の五つの「気」によって支配されているという哲学ですが、その観点からみると、恵比寿さまは木、大黒天・弁才天・毘沙門天は水、福禄寿・寿老人は金、布袋和尚は火と土、とみごとに割り振ることができます。火と土を一つとするバランスも古来の感覚であり、水を三つとするのも大きな理由がありそうです。そして宝船は「木」を意味し、古来、「木」が顕界(この世)の一番の原動力とされるのと一致します。また、「ながきよのとをのねふりのみなめさめなみのりふねのおとのよきかな」(長き世の遠の眠りの今目覚め波乗り舟の音の良きかな)という上からよんでも下からよんでも同じ歌がそえられ、年末には多くの人々がこの絵を買い求めたとされます。

歌の内容はなんとも不思議なものですが、「和歌即真言」「和歌陀羅尼観」などという古来の考え方、つまり和歌は強い「言霊」なのだという感覚は西行など山伏にも似た生活をした歌人たちに共通したものだったかもしれません。それは宮廷で技巧を凝らした歌を詠んだ人たちとは対極にあったもので、天海もまた、日光や中禅寺湖、男体山などの山岳を自らのよりどころとしており、山中で呪=言霊を唱え、和歌に対しても深い造詣があったと考えられます。

上野の寛永寺は江戸を守護する中心的な寺として建てられ、その一部、上野の丘陵(お山)の先端には湧水の池・不忍池があります。ここに琵琶湖竹生島から勧請したとされる弁天堂があり七福神の一、弁才天がまつられますが、丘陵の先端や湧水の池というのは古来の神まつりに非常によく登場するロケーションで、ここを起点とした七福神のコースは江戸最古のもの、つまり天海が最初に定めた七福神だったようです。

上野公園には遺跡が多数存在し、とくに縄文晩期以降のものではなんらかのマツリゴトがおこなわれていた可能性は高いと思われます。それは、ある意味では「ヤマト」の原像であり、神武東征以前のヤマトの文化・信仰は決して関西・近畿の地にとどまっていたわけではないと思われます。

そして、この上野の丘陵を北関東へとはるかにたどると栃木県日光市の深山、男体山の中腹、標高千二百メートルを超えるにもかかわらず美しくも広大な中禅寺湖があり、ここは天海が非常に大切にした場所で、湖畔には天海が中興の祖とされる中禅寺(立木観音)があります。そして中禅寺にはひっそりと、しかし厳かに並列した七福神がまつられています。往古より紀伊半島の熊野から北陸の白山へという道のりが修験の最終コースとされたように、奥日光の中禅寺と江戸の街は人の感覚では遠い道のりでも、霊的には瞬時にしてつながるケーブルのようなもの、なのでしょうか。

中禅寺から中禅寺湖をのぞむ。写真の右側には男体山がある。標高千二百メートルを超える場所にこのボリュームの湖があることは驚きだ。光や雲が神秘的な光景をつくりだすことも多い。栃木県日光市。

上野不忍池の弁天堂。背景にみえるのは上野のお山。丘陵の先端に湧水の不忍池があることがよくわかる。上野公園一帯は遠い昔から貴い場所とされてきただろう。

※写真はクリックすると拡大します。

2023年02月18日(土) 華林のブログ

江戸の〝霊的骨格〟2 将門塚と阿弥衆(あみしゅう)

将門塚にまつわる歴史では、時衆二祖とされる他阿真教(1237-1319)が注目されます。鎌倉時代、一遍上人の志を継いで時衆を発展させた人ですが、中世の時衆とはすなわち阿弥衆のことで、他阿真教の百五十年ほどあとには何人かの阿弥衆が足利義政の東山文化のにない手となったことはよく知られます。日本の床飾りの文化、生け花や茶の湯、絵画(お軸)や器などは東山文化にはじまる、とされますが、その東山文化のにない手となった阿弥衆はとくに「同朋衆」ともよばれ、その同朋衆の実体については意外と掘り下げた研究が少ないようです。そんななかで近年は剃髪・帯刀をした三人がえがかれた「足利将軍若宮八幡宮参詣絵巻」が発見され同朋衆の具体的な絵として話題になりました。

時衆=阿弥衆はナームアミダブツを唱えて踊った、ということがもっともよく知られるところでしょう、それは今日の盆踊りの原点と言われますが、長野県佐久市跡部には当時の踊念仏が今でも残っていて国の重要無形民俗文化財に指定されています。その阿弥衆の頂点にたった代々の遊行上人は一ヵ所に定住しないという厳しい掟があったようです。

時衆は○阿弥(○阿とも)というふうに阿弥の名前をつけるのがならわしで、能で有名な世阿弥もまた時衆と考えるべきでしょう。これには異論もあるようですが時衆をどう定義するかの問題でもあり、世阿弥が佐渡で書いた金島書には時衆ならではの文化がみられます。「申す」ことを基本とした猿楽を夢幻能という高い境地に引き上げ、好んでテーマとしたのも「はごろも」や数々の脇能など純粋芸術としての高い境地であったことは、分野こそちがえのちの東山文化の同朋衆に強く共通するものがあります。

宗教教団としての「時宗」が確定するのは藤沢に本山が定着するなどした江戸時代以降とする研究者は多く、ここでは今日的な意味での宗教としての時宗を問題とするのではなく、中世までの不思議な文化を持っていた時衆=阿弥衆に着目するものです。

さて、時衆の祖・一遍のあとをついだ形の他阿真教は北陸や関東などに広く遊行したようです。そのなかにこの将門塚の地があります。

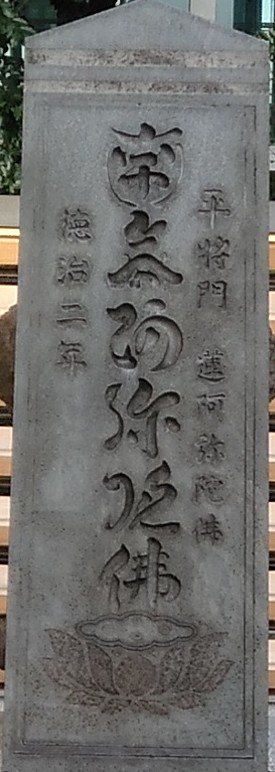

将門塚の地にあった日輪寺はもとは天台宗だったとされますが、他阿真教は将門のタタリに苦しむ人々のために祈とうし将門に「蓮阿弥陀仏」の法号(戒名)を贈ってこれを鎮めた、という歴史が残されます。以来、日輪寺は時衆の道場となり、のちに移転して将門塚の鬼門・北東の方角の浅草駅の近くにあります。ここには他阿真教の真筆から採ったといわれる「蓮阿弥陀仏」の石塔婆が今でもあり、将門塚にある今日の碑もこの文字から採られたということのようです。

他阿真教が将門のタタリを鎮めた「手段」はナームアミダブツという念仏・称名によったと考えるのが自然です。世阿弥も「申す」ことの芸術・能を大成し、いずれも音声を発すること、言いかえれば「言霊」への志向が強くあります。両者はまったく違うことのように感じる方も多いと思いますが、日本において天台密教でサンスクリット語の発音が研究され同じ人の手で浄土教も将来されてそこから時衆をふくむ念仏系の宗派や文化が生まれた過程や、江戸の国学者たちによってヤマト言葉の研究がなされた結果は、「音」の観点からみると不思議な一致をみせ、そこからは従来とはちがう「言霊」への理解が生まれます。このテーマはまた違う機会に譲ろうと思いますが…。

将門塚の地には石室?などの遺跡があったという記述も資料類にはみられます。開発最優先で古いものをよしとしない時代が続いたことは周知のとおりでなかなか真実は見えてきません。しかし大いにありうる話だと思います。古くからの「聖地」にそれぞれの時代にあった形の信仰が重ねられるのはよくあることで、そういう意味では、ここが古くからの聖地であったならそこに将門の伝承を結び付けて習合させるのはなんとも阿弥衆らしいやり方と思えます。私見でエビデンスもありませんが、古来の書のなかの一行に過ぎないような記述を面白おかしく一寸法師や浦島太郎などの物語に仕立て上げたのは中世の阿弥衆の仕業に違いない、そう思うのです、世阿弥が能「羽衣」をつくったように。

(この文は日本女性新聞にも掲載・連載されています)

将門塚の碑に彫られる「蓮阿弥陀仏」の字は日輪寺に今でもある遊行二祖・他阿真教の真筆とされる石塔婆の字から採られたものという。碑の中央は南無阿弥陀仏、右上は平将門、右下が蓮阿弥陀仏。左上の徳治二年は揮ごうあるいは石塔婆に彫られた年号。

将門塚のそばには皇居のお堀があり、かつては水質が問題にされたこともあったが今は浄化設備でかなり改善しているという。昔のように川の水を引くことへの要望もあるようだが都市の風格を考えればそれが正解かもしれない。美しい水に石垣、という光景には高い価値がある。

2023年01月31日(火) 華林のブログ

江戸の〝霊的骨格〟 その1

ここ数年、月の暦=陰暦1月7日「人日」の節句に東京を歩く、という講座をあるカルチャーサロンの主催で開催していただいています。

今年は九段の筑土神社、大手町の将門塚、外神田の神田明神(神田神社)、という千代田区の3つの場所を電車でめぐり、武道館や靖国神社、皇居のお堀などを横目に見ながら、好天に化かされた気分でかつての江戸の中心地を体感しました。

出かけるまえに簡単に日本の「御霊信仰」やその深層にある古くからの信仰の流れなどについて説明をさせていただき、次に現場に足を運ぶという順序は「講座」としては分かりやすいものだったかもしれません。しゃべりながら自分の認識を整理してゆくという私の悪い癖も健在です。

さて、筑土(つくど)神社、将門塚(しょうもんづか・まさかどづか=首塚などとも)、神田明神の3者はもとは同じ現在の将門塚の地にあったのですが、筑土神社と神田神社はそれぞれ現在の地に移ったという歴史があるようです。つまり将門塚だけはもともとこの地にあり続けているのです。そこには紆余曲折の歴史があり、ご興味のある方はネットから多くの情報を得ることができます。

将門塚は、平安時代に関東で、庶民のために中央政権に反旗を翻した平将門が結局は現在の茨城県で非業の死を遂げたという事件に端を発します。その首級は都へ送られて晒されても目を見ひらいてしゃべり、ついには空を飛んでこの江戸(武蔵の国)の芝崎村、現在の将門塚の地に落ちた、という伝説です。そこで激しいたたりがおこり、高僧がこれを祀って鎮めたナドナド … というのがその概略ですが、さらにこの祟りのような現象は戦後まで折々に続き、それが高層ビルの傍らでずっと手厚く祀られる、という今の姿につながっているようです。

このような信仰の形を御霊信仰(ごりょうしんこう)とよびますが、ほかによく知られるのは天神様=菅原道真です。今回めぐった筑土神社には平将門のほかに菅原道真も併せて祀られていますが、いってみればよく似た系統の信仰で、少し前の時代に亡くなった菅原道真が平将門の伝承で夢中に登場するのは象徴的な部分ともいえます。平将門も菅原道真も武家にあつく信仰されました。筑土神社にもう一柱祀られるニニギノミコトは明治維新のさいに新政府によって配された神と考えられ、全国に同様のケースは多く明治政府の意図が感じられます。

御霊信仰の神は庶民に人気の神々が多いようです。菅原道真=天神様は平安時代に都に大きな災いをもたらしたとされますが、今では学問の神様として一番人気といってよいでしょう。その菅原道真が人気になる前は、柿本人麻呂も大きな人気を博していました。中世のころです。和歌の会では人麻呂の軸が飾られ、だんだん人麻呂に代わって菅原道真の軸が飾られるようになっていったようです。この柿本人麻呂も御霊信仰であるという説は強く、道真とはとてもよく似た性格があります。つまり、学問、なかでも和歌・詩に秀でたこと、古代の専横とされることの多い藤原一族と対極にあった、あるいはそう推測されること、などなどです。人麻呂は江戸の街でも火伏せの神としての人気も高かったようです。平将門にも藤原一族を中心とした中央政権に対峙する正義の味方、という性格は強く、御霊信仰にはたんなる「たたり神」ではない、何らかの強い主張をかいま見ることができます。さらに法隆寺の聖霊院、京都・八坂神社の祇園御霊会(祇園祭)などとたどれば、隠されてきた史実やマツリゴトの核心にたどりつくことでしょう。

御霊信仰は、いってみれば庶民的なストーリー、庶民に分かりやすく教える手段ともいえます。そのうらには、もっと深い、切実な〝霊的な事情〟が隠されています。次回はそのあたりを少し見てゆきたいと思います。

(樹心院 華林)

大手町、お堀のすぐそば、三井物産のビルの一部であるかのように存在している「将門塚」。30年くらい前に始めてここを訪れたが、ひょっとしたら現在のほうが参拝者は多いのかもしれない。近年は数度ここを訪れたが、その都度、同じような光景をみかけた、参詣者は切れ目なく、しかしまるで時間を決められたかのように順番に訪れる。混みすぎることもなく、途絶えることもない … 。例外なく熱心にお詣りされる姿も印象的だ。

ご参加いただいた方々と皇居かいわいを歩く筆者。カラーフィールドさん提供。

ブログ一覧

過去の全記事

- 2026年02月(2)

- 2026年01月(22)

- 2025年12月(10)

- 2025年11月(6)

- 2025年10月(5)

- 2025年09月(3)

- 2025年08月(1)

- 2025年07月(2)

- 2025年06月(10)

- 2025年05月(13)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(4)

- 2025年02月(2)

- 2025年01月(5)

- 2024年12月(4)

- 2024年11月(5)

- 2024年10月(3)

- 2024年09月(5)

- 2024年07月(2)

- 2024年06月(5)

- 2024年05月(3)

- 2024年04月(6)

- 2024年03月(7)

- 2024年01月(4)

- 2023年12月(4)

- 2023年11月(6)

- 2023年10月(2)

- 2023年09月(6)

- 2023年08月(3)

- 2023年07月(3)

- 2023年06月(5)

- 2023年05月(6)

- 2023年04月(7)

- 2023年03月(8)

- 2023年02月(2)

- 2023年01月(9)

- 2022年12月(3)

- 2022年11月(4)

- 2022年10月(6)

- 2022年09月(2)

- 2022年08月(3)

- 2022年07月(1)

- 2022年06月(12)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(2)

- 2022年03月(4)

- 2022年02月(2)

- 2022年01月(4)

- 2021年12月(4)

- 2021年11月(6)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(3)

- 2021年08月(5)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(11)

- 2021年05月(16)

- 2021年04月(2)

- 2019年08月(1)