華林苑 花日記

2026年01月28日(水) 華林苑 花日記華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -25最終回

母屋の座敷 陰陽の二軸に椿による彩流華・五華/風・水・剱・土・火を生ける。華林。

つづきの間の 風 の軸に椿による彩流華・風の華を生ける。華林。

華林の芸術展2025 11月29日30日、華林苑(金沢市大工町)の作品紹介は以上で終了します。金沢高校の生徒さんの作品は「古流の花だより」1月16日の項にあります。

2026年01月28日(水) 華林苑 花日記

七福神の部屋その2 華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -24

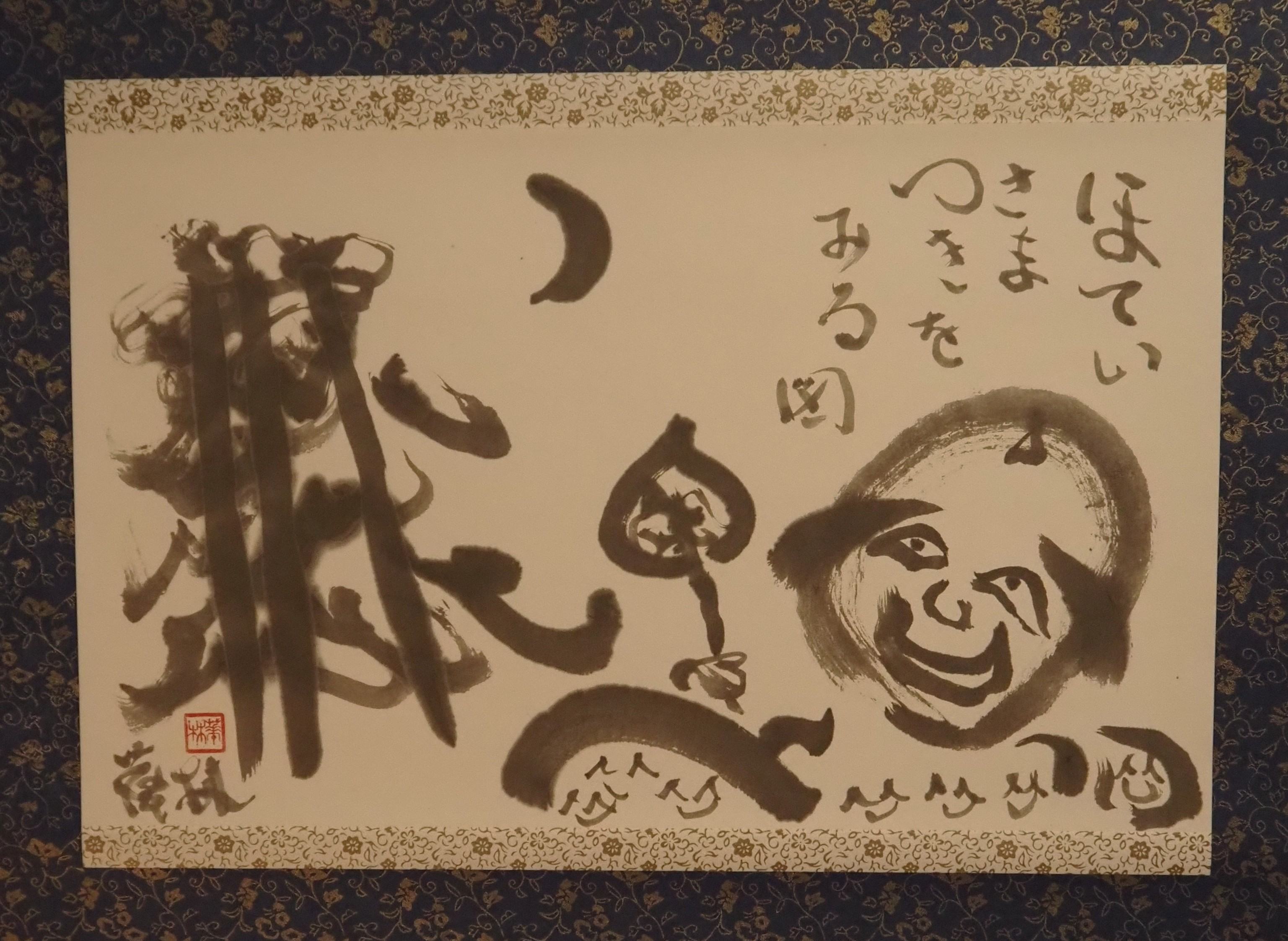

ほていさま月をみる図/華林

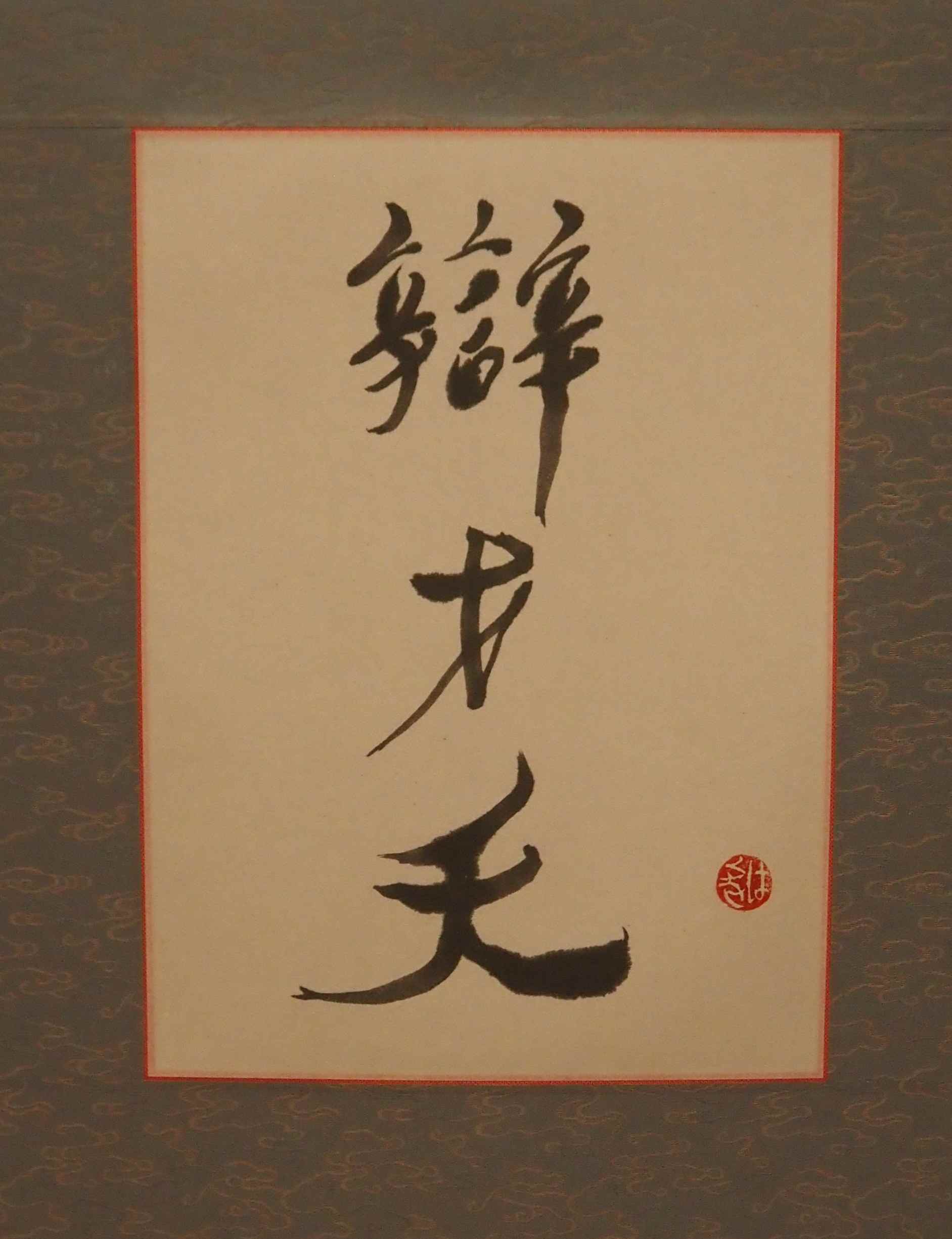

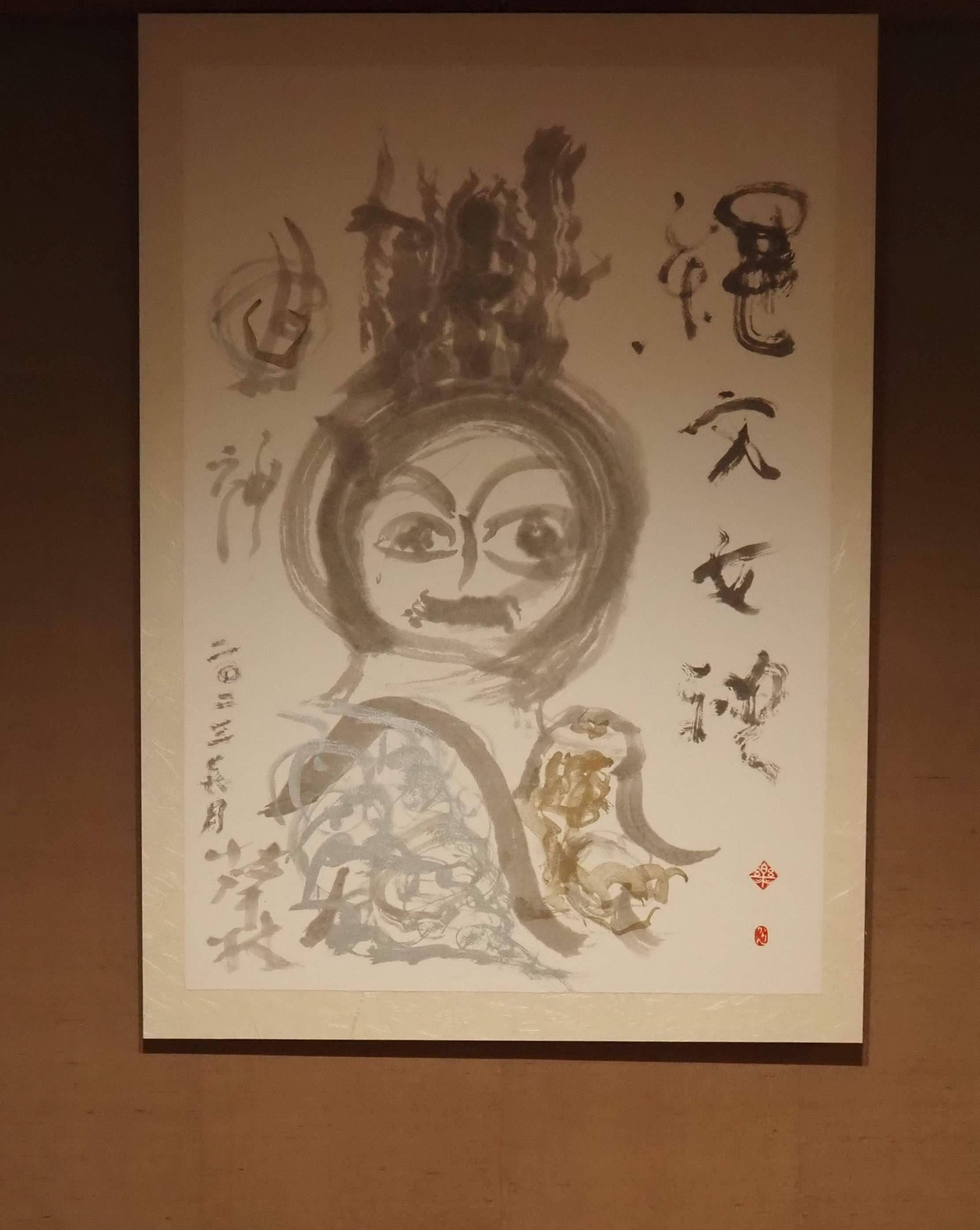

弁才天/はくを

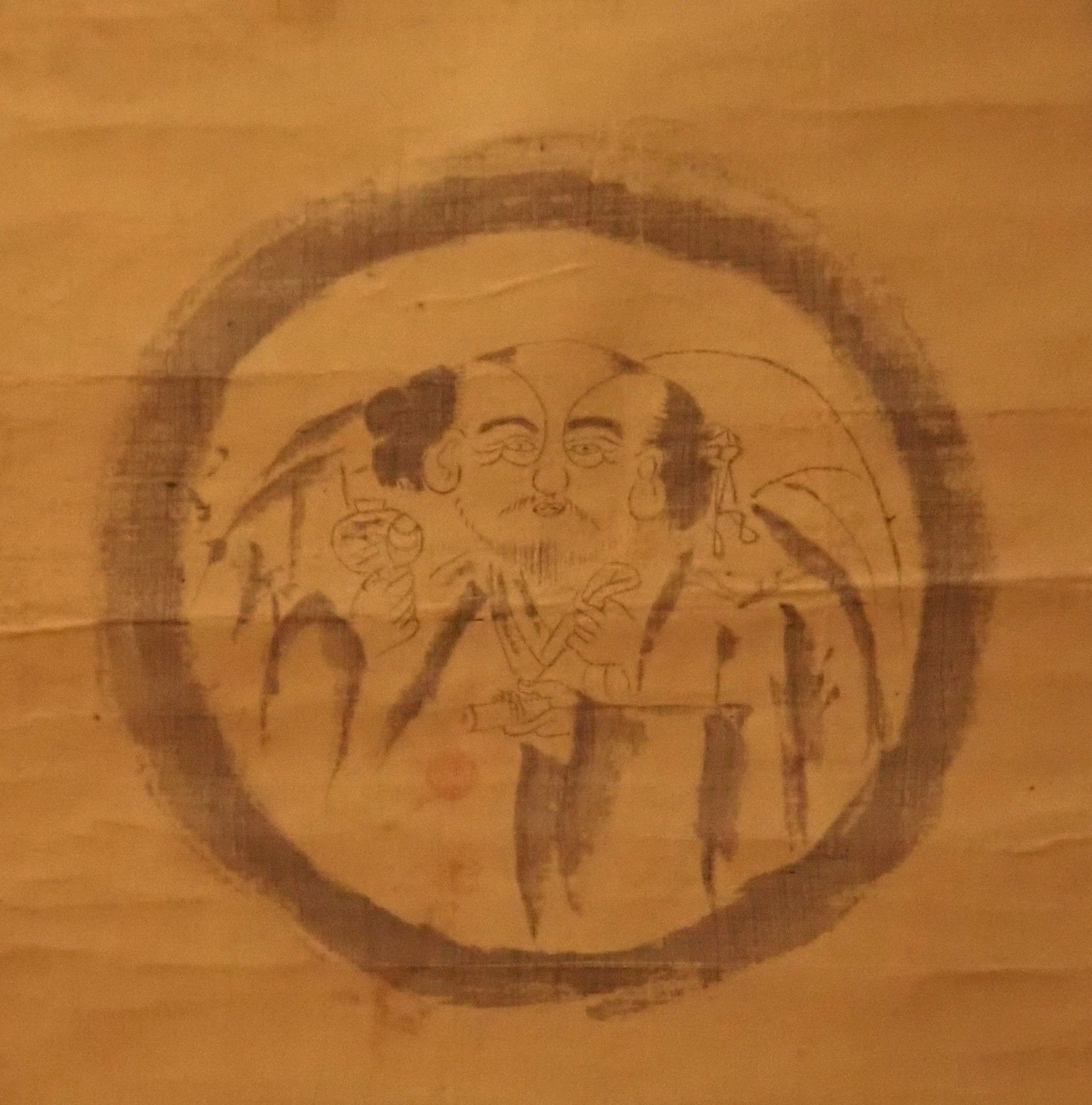

三面大黒天/遊び絵、古軸

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」

2026年01月28日(水) 華林苑 花日記

七福神の部屋 華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -23

山崎理惠 自由花 さつますぎ、柳、百合ほか 陶舟型花器、銅花器ほか

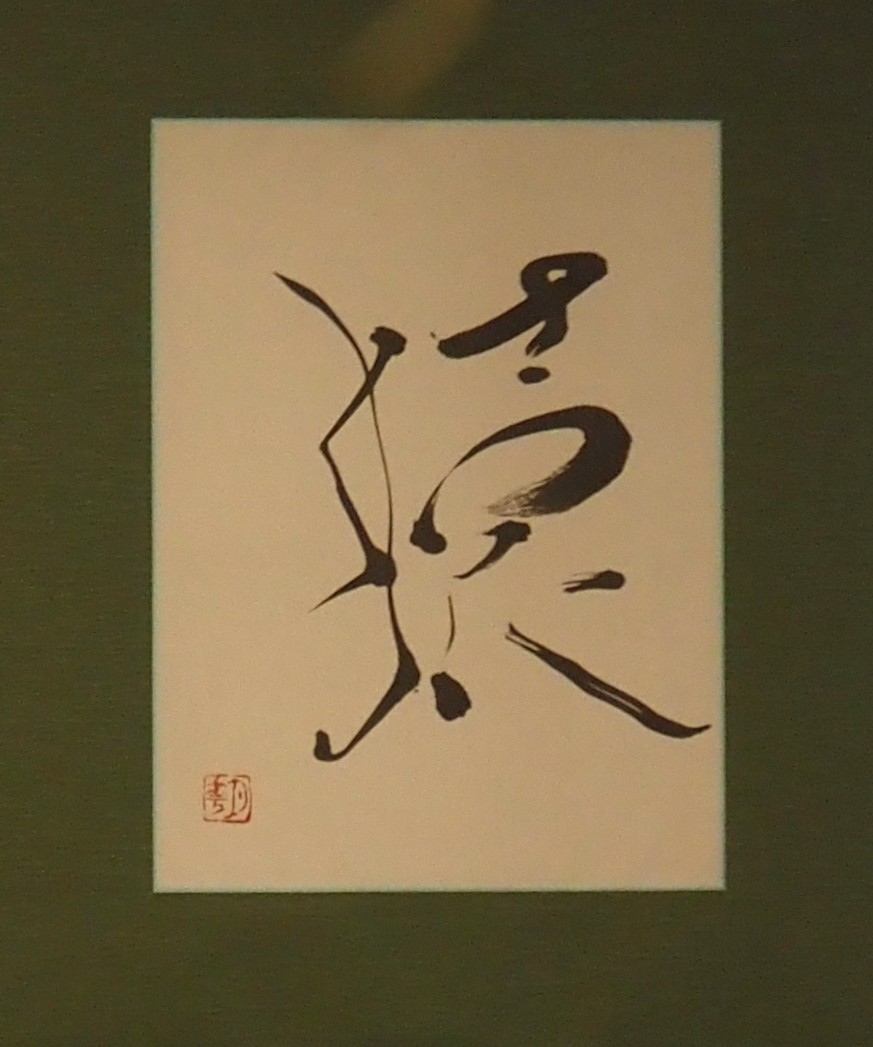

小額『ほていさま』『魚』/華林

中川紫栄 自由花 ストック、鶏頭、スナップ、ピンクッション、オンシジウム、ほか 陶舟型花器大小

中村紫香 自由花 ブルーファンタジー、ヒペリカム、スナップ、トルコ桔梗ほか ガラス高足器大小

関連した書画に舟の花器などに〝五色〟を意識して「七福神」を表現。

2026年01月28日(水) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -22

2026年01月28日(水) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -21

土橋白華 彩流華風の華、巳型・椿一色 陶舟型花器 柳ほか ガラス器、焼杉板

墨絵『鯨図』3点/華林

2026年01月28日(水) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -20

田中理紅 生花(せいか) 二つ寄せ 石化柳‐銅薄端 シンビジウム‐陶花器

軸「楊柳観音図/伝啓書記」 ヤナギの生命力を尊ぶ観音菩薩として知られ、病気直しの御力があるともされる。

2026年01月27日(火) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -19

橋本紫萌 禮華 あすなろ、しいのき、しだれ柳、さんごみずき、オンシジウムほか

四足陶器 塗敷板 母屋の2階にて

2026年01月27日(火) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -18

中村啓穂 禮華 しいのき、あすなろ、しだれ柳、ほか

四足陶器 高足花台 母屋の2階にて

2026年01月27日(火) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -17

2026年01月17日(土) 華林苑 花日記

水の女神Ⅱ…華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -16

華林 彩流華天女型ほか 椿、小菊 三つ足陶器ほか

壺に水 墨絵『天祖 いさなみ命』(下とは別バージョン)ほか 華林

母屋の2階にて

2026年01月15日(木) 華林苑 花日記

水の女神Ⅰ…華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -15

上出鏡華 彩流華など 椿、小菊 三つ足陶器、黒小陶器

壺に水 墨絵『天祖 いさなみ命』『地の神の四面‐蛙図』華林

母屋の土蔵にて

同じ絵(いさなみ命)は北國花展・2026/1/17~1/25、21休・金沢エムザ で展示されています。

2026年01月03日(土) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -14

本野雅青 自由花 桜、アイリス、スナップ、ピンクッションほか

瓢箪の花器 墨絵『鯨図』華林、鯨の土鈴

2026年01月03日(土) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -13

越野順穂 応用花・直立型 しいのき、桜、雪冠杉、けいとう、アスターほか

東南アジアの陶器

2026年01月01日(木) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -12

東森久華 彩流華巳型・松一色 彩流華火の華・椿一色 各銅器

墨絵『縄文男神』華林

2026年01月01日(木) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -11

水野理月 応用花直立型 行李柳、ねこやなぎ、椿、へリコニア、スナップほか 乾漆銀砂子器 四足花台

2025年12月18日(木) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -10

東真華 彩流華 椿一色 ほか 大小の舟形の陶器に。

前項につづき、熊野のシリーズ。絵は『くまののおくのはちだいりゅうおうねこまたみょうじん(熊野の奥の八大龍王猫又明神)/華林』で、熊野の玉置山の中腹の個性豊かな瀧の印象から描かれたもの。水の豊富な山で古くからの熊野信仰の奥の院の近く。

2025年12月15日(月) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -9

離れの土蔵にて 入野月華 彩流華 椿一色 ほか

土蔵の独特の空間に『くまのの山の神』『三本足のカラス』軸(華林)に生ける。

紀伊半島・熊野は水/陰の気の天祖、いざなみ命にゆかりの地。花器は舟形陶器、方円型花器、古い焼き締めの筒。

2025年12月07日(日) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -8

高森理世 生花 株分け(二つ寄せ) いぶき、スプレー菊 銅砂鉢、巻絹型塗花台

軸「牡丹図」 古い時代の軸

2025年12月07日(日) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -7

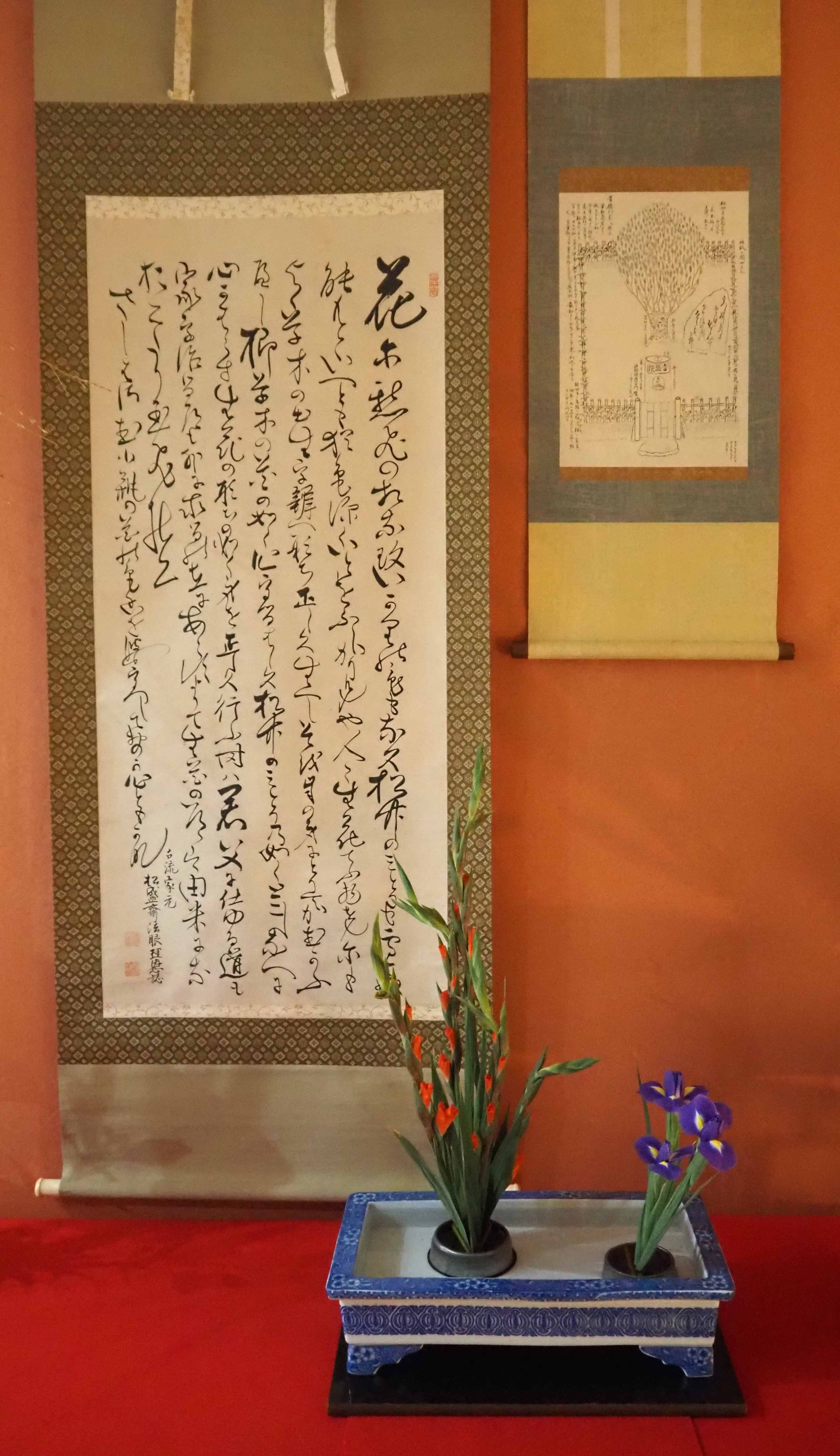

北山理光 生花 株分け(二つ寄せ) グラジオラス、アイリス 染付砂鉢、塗敷板

左の軸「花に愁いの相なく…」右の軸「宝塔の図」古流四代家元関本理恩筆

2025年12月07日(日) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -6

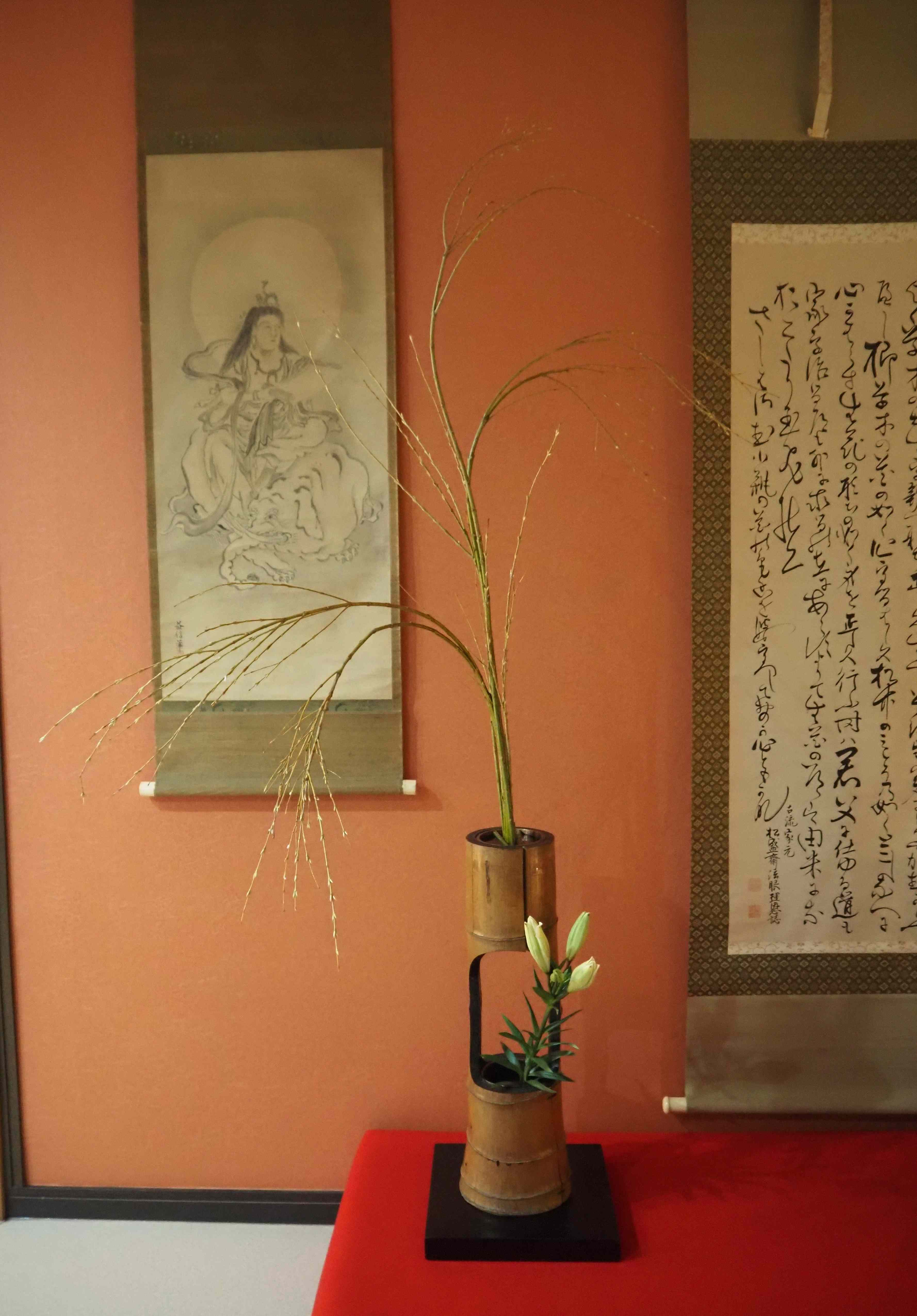

門島理紀 生花 「枝垂れ柳」 行李柳、百合 竹二重

左の軸「菩薩図」

2025年12月07日(日) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -5

森川理青 禮華 椿、寒桜、ブルーベリー(紅葉)、スナップ、ブルーファンタジー、カーネーション 燈篭型陶器

2025年12月07日(日) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -4

華林(廣岡理樹) 禮華 椿一色 三つ足陶器ほか

額「大蛙図」たまみつ画

2025年12月06日(土) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -3

干場成樹 直立型応用花 コニファーブルーヘブン、さつますぎ、けいとう、行李柳、たにわたり、寒桜、スプレー菊 ほか 高足陶器

軸「妙音弁才天」華林

2025年12月06日(土) 華林苑 花日記

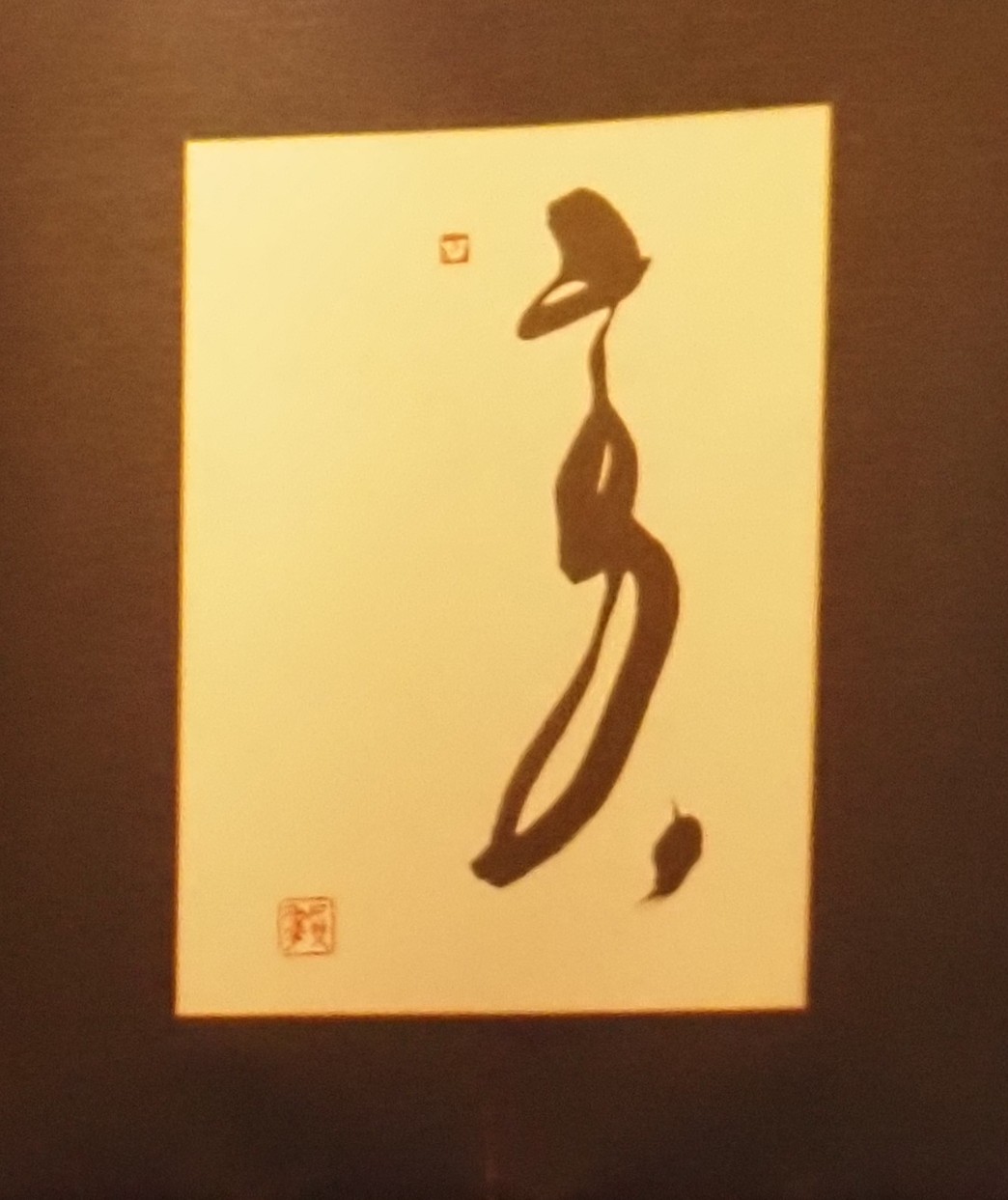

縄文女神 華林 玄関にて

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -2

華林の墨絵「縄文女神」が玄関でお出迎え

縦1メートル越えの大きな作品

2025年12月02日(火) 華林苑 花日記

華林の芸術展2025「水の力、水の女神」 より -1

華林の芸術展2025/金沢市、華林苑 が終了しました。

順次、作品をご紹介します。

観音像とミロク面に

荒清照華 しだれ柳、アスナロほか なげ入れ調

観音信仰は古来の水の信仰の代表格のひとつ。ミロク=金神と同時に出現する観音はもっとも強い力ととらえられた。

ミロクは地から上り、天から降りる、宇宙の根源的な神。聖徳太子のまつりごとの中心はミロク神であったとも考えられる。

作品は華林苑伝来の観音像とミロク面(華林作)

土瓶は伝清水六兵衛。詳細不詳。

2025年11月12日(水) 華林苑 花日記

たにわたり をいける

以前にも生けたタニワタリをもう一度いけています。とても大きな葉のものが手に入ったので。

その表情は特異で魅力的です。3回前の項をご参照ください。

タニワタリ、菊、りんどう 磁器の花器に

華 華林

2025年10月13日(月) 華林苑 花日記

「妙音弁才天」図に 東京、日暮里での花展にて

華と絵 華林 華は彩流華、天女型…椿、陶舟花器 松…陶鶴首 黒塗水盤二個 スプレー菊、石

10月3日~6日 日暮里サニーホール 古流協会展にて

2025年09月18日(木) 華林苑 花日記

空遠く 響き渡せる 雷の 厳かに鳴る ときを告げつつ

( 未明の かみなり ) 華 林

--- そらとほく ひびきわたせる かみなりの おごそかになる ときをつげつつ

神鳴りの 陰陽と鳴りぬ 呼応して しばしは止まじ 美しきとき

2025年07月31日(木) 華林苑 花日記

なげ入れ調の自由花 タニワタリ

地球上で古くからあるシダ植物は神秘的な表情で魅力的です。水気の多い林床ではおどろくほど大きく育っています。ただ、切ると水が揚がらないものが多く、ふつうに切り花として飾る種類はごくかぎられています。

そんななかでタニワタリはよく生けられるものの一つです。まだオスとメスが分化する以前のシダ植物、だから花を咲かせません。胞子で繁殖します。そんな植物の長い歴史を感じさせるモノとして眺めてみてはいかがでしょうか。きっと違う貌がみえてくると思います。

最近は人気のクルクマと百合、小さなアガパンサスを添えています。クルクマの葉が長かったので、タニワタリを追い越して上にいます。

異常に暑い夏、せめてガラスの器で涼しさを。人類は、もっと本気で温暖化対策に取り組まなくてはいけないですよね、目先の損得を離れて、競争心よりも愛情をもって。日本から始められることって、そんな種類のことだと思いますが … 。

写真を大きくするときはクリック、タップしてください

自生するタニワタリ。最初の写真は1メートルを超すぐらいのかなり大きなタニワタリ。他の1点はもう少し小さいもの。それぞれ紀伊半島南部の熊野川河口付近と潮岬にて。

2025年06月19日(木) 華林苑 花日記

なげ入れ調の自由花 柊南天

ヒイラギナンテン(ホソバヒイラギナンテン)を信楽の器に。

近年のグラジオラスは大きなものが多いので、枝ものとのバランスよくやや短かくして生けています。ほかにケイトウ、ハラン。

ブログ一覧

過去の全記事

- 2026年02月(1)

- 2026年01月(22)

- 2025年12月(10)

- 2025年11月(6)

- 2025年10月(5)

- 2025年09月(3)

- 2025年08月(1)

- 2025年07月(2)

- 2025年06月(10)

- 2025年05月(13)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(4)

- 2025年02月(2)

- 2025年01月(5)

- 2024年12月(4)

- 2024年11月(5)

- 2024年10月(3)

- 2024年09月(5)

- 2024年07月(2)

- 2024年06月(5)

- 2024年05月(3)

- 2024年04月(6)

- 2024年03月(7)

- 2024年01月(4)

- 2023年12月(4)

- 2023年11月(6)

- 2023年10月(2)

- 2023年09月(6)

- 2023年08月(3)

- 2023年07月(3)

- 2023年06月(5)

- 2023年05月(6)

- 2023年04月(7)

- 2023年03月(8)

- 2023年02月(2)

- 2023年01月(9)

- 2022年12月(3)

- 2022年11月(4)

- 2022年10月(6)

- 2022年09月(2)

- 2022年08月(3)

- 2022年07月(1)

- 2022年06月(12)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(2)

- 2022年03月(4)

- 2022年02月(2)

- 2022年01月(4)

- 2021年12月(4)

- 2021年11月(6)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(3)

- 2021年08月(5)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(11)

- 2021年05月(16)

- 2021年04月(2)

- 2019年08月(1)