古流の花だより

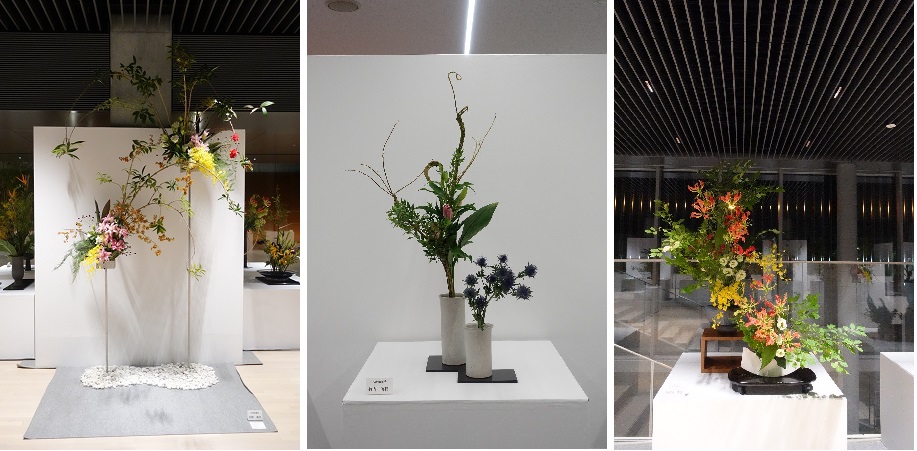

2023年04月03日(月) 古流の花だより3月31日(金)~4月3日(月)第55回石川県いけばな展が金沢エムザで開催されました。

家元先生も出瓶されました。詳細は、華林苑花日記をご覧ください。

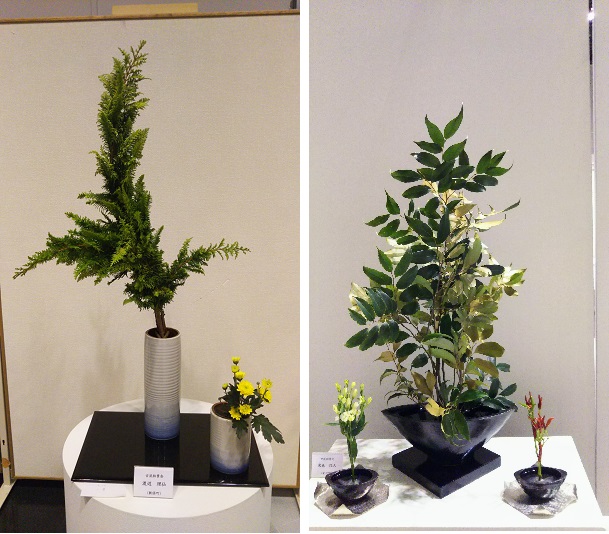

出瓶された方々です。

前期

大作 上田理碧、中村碧穂、川口碧由、群楽蕉碧、岡本麻碧

ボックス

成瀬理博、森川理青

河崎理鳳、岡本理敏、干場成樹

後期

ボックス

中保理希、高理葉、髙木恭穂

レリーフ

能木場理紀

2023年04月02日(日) 古流の花だより

太鼓の舞台に金銀の枝が映える

DIA+代表 山田瑞恵 ストロベリーコンサート2023 にて

3月19日 石川県小松市・シルクビートにて

広橋理悠先生(右)が太鼓の演奏にあわせて舞台でお花を生けました。写真は記念のスナップより。

2023年03月30日(木) 古流の花だより

速報 石川県いけばな展 3月31日から4月3日まで 前-後期 金沢エムザ8階

2023年03月28日(火) 古流の花だより

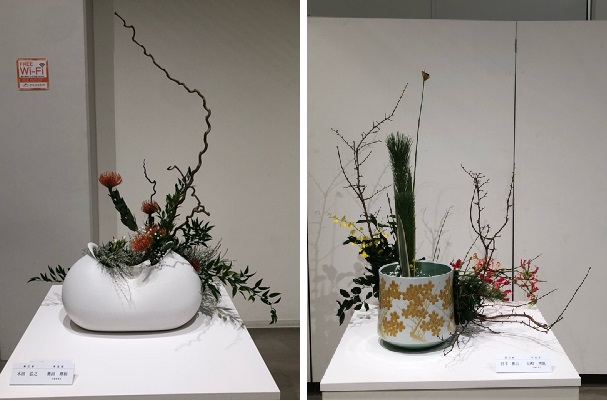

3月24日(金)~26日(日)能美市いけ花協会花展が能美市タントで開催されました。

出瓶された方々です。

超大作

浅倉理喜、吉田理玲、石崎理萠

大作

山崎理惠、渡辺理仙、東森理久

九谷席、中作

杉田紫洋、広岡理桂、太田真希穂

普通作

表美雪、下香春、中出敦香、山田佳春、川本紫広

2023年03月28日(火) 古流の花だより

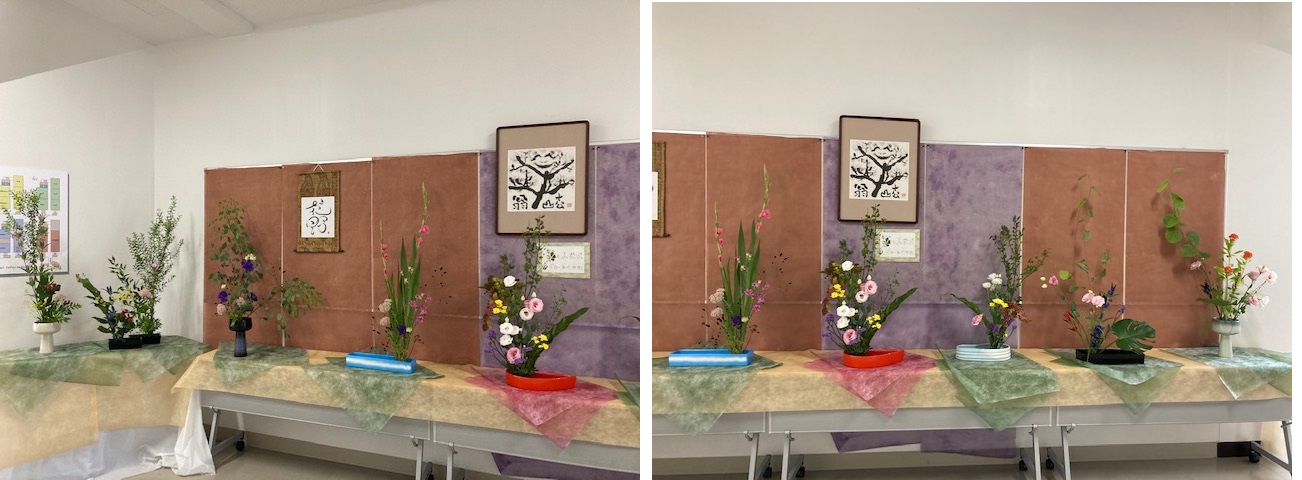

3月18日(土)19日(日)カルチャー祭りが2023が富山県高岡文化ホールで開催されました。前項の続編です。

出瓶された方々です。

北山理光、河原理佳

門島理紀、苗加穂友

中山諒穂、加藤樹恵、晒谷朋子

2023年03月22日(水) 古流の花だより

3月18日(土)19日(日)富山新聞カルチャー祭りが高岡文化ホールにて開催されました。

高岡の教室から3人が出瓶されました。

水野渡月、大窪孝心、中田奈津穂

2023年03月22日(水) 古流の花だより

2月5日、富山支部30周年記念 新春の集いが富山市・高志会館にて開催されました。

家元先生も出席して陰陽五行の興味深いお話をして頂き、とても素晴らしい集いとなりました。

2023年01月27日(金) 古流の花だより

第48回北國花展が1月14日~22日まで金沢エムザにて開催されました。その2

出瓶された方々です。順不同。

伝統様式花、現代花台作

荒木理芳、能木場理紀

岡本理敏、小林理啓

田中理和、田中理紅

干場成樹、吉田理玲、越野順穂

2023年01月27日(金) 古流の花だより

第48回北國花展1月14日~22日、金沢エムザで開催されました。その1

北國芸術賞受賞大作、特別大作、その他ここに載せていないものは華林苑花日記に掲載されています。

出瓶された方々です。順不同。

ボックス作

上田 理碧

森川 理青

奥田 理和

山崎 理惠

2022年12月15日(木) 古流の花だより

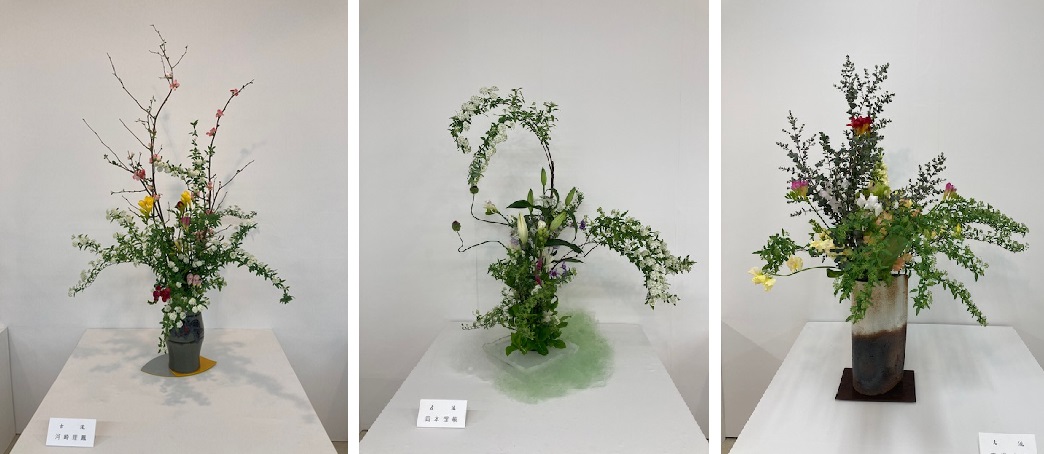

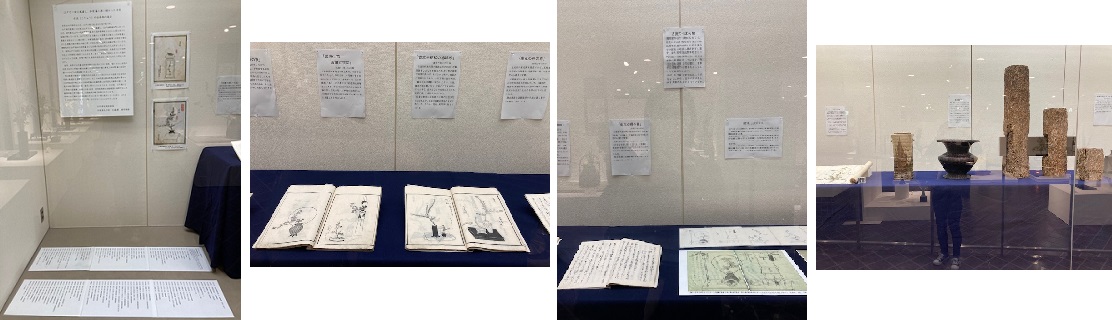

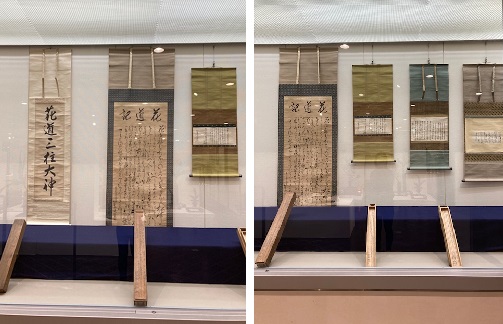

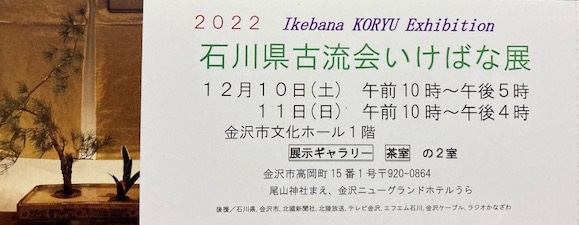

2022石川県古流会いけばな展が12月10日11日に金沢文化ホールで開催されました。

金沢の地では今日までに江戸時代からの伝書や花器類、口伝・伝承が数多く継承されており、その一部が公開されました。

出瓶された方々です。(順不同)

大作:家元先生(廣岡理樹)

中作:中保理希 高村希文、東真華 小高千保乃

普通作:上田理碧、奥田理和、河崎理鳳、能木場理紀

普通作:岡本理敏、森川理青、干場成樹、小林理啓

普通作:成瀬理博、福村燈世

普通作:荒木理芳、高理葉、高佳碧

2022年12月04日(日) 古流の花だより

12月10日(土)11日(日)石川県古流会いけばな展が金沢市文化ホール1階にて開催されます。

2022年12月04日(日) 古流の花だより

富山県支部30周年華展が10月15,16日に富山市民プラザにて開催されました。

出瓶された方々です。順不同

家元先生

家元先生、渡邉理倭

中田奈津穂、吉本春穂、吉田倭美、吉野理白、堀倭雅

大窪孝心、山本弘穂、平野美紀穂、杉本宏穂、村井倭舟

森沢華穂、橋本春水、水野渡月、永川智穂、浅野孝子

浦田倭翠、渡邉倭爽、田嶌詩賀穂、秋村倭映、竹内倭白

若林穂月、野上妙葉、金子志穂、長谷川倭友

青木千佳子、魚川洋子、関沢倭草

2022年11月27日(日) 古流の花だより

速報版 松盛会花展 東京、駒込・古流会館 11月23日

家元 廣岡理樹(華林)

牧野理正、増田理英

松井理冨美、安西理光

他に20名程度の方が出品されました。

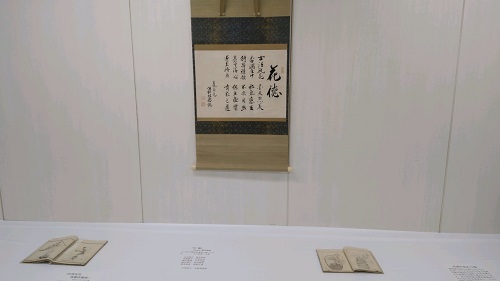

四代関本理恩先生のお軸=『花徳』他の伝わりものも展示されました。

2022年11月20日(日) 古流の花だより

小松地区華道連合会の連合花展11月4日~7日、サイエンスヒルズこまつにて開催されました。

出瓶された方々です。(順不同)

奥田理和、浅倉理喜

本田理紫、今村ひとみ、川本理鳳

山岸理波、大江紗穂、若林智恵穂

久保味穂、山崎理惠、向出文穂

岡嶋渼穂、中座理萌、北岸華穂

東森理久、松岡紫萌、久保理静

𠮷田理玲、前出理榮、河波純穂

中富理扇、中野香彩、淵田紫庵、嶋田淑穂

2022年11月20日(日) 古流の花だより

能美市文化祭花展 10/28~10/30が開催されました。

出瓶された方々です。(順不同)

渡辺理仙、東森理久

浅倉理喜、吉田理玲、杉田紫洋

川本紫広、太田真希穂、下香春

2022年11月09日(水) 古流の花だより

高岡市芸術祭10月22,23日、福岡町いけ花展10月9.10日

2022年10月20日(木) 古流の花だより

古流柏葉会富山支部の花展

10月15日16日に富山市民プラザで開催された同展の速報版です。

廣岡理樹家元(華林) 彩流華・風の華・椿一色 と 「龍図」

廣岡理樹家元の松/銅薄端の生花 と 渡邉理倭支部長による行李柳、糸菊、コニファー・ブルーヘブン/三重切の生花

軸は理樹家元(華林)の書『花』

2022年10月13日(木) 古流の花だより

第46回九谷と花選抜出合い展(北國新聞社主催)10月7日~11日、小松市のサイエンスヒルズこまつで開催されました。

出瓶された方々です。(順不同)

奥田理和、山崎理惠

浅倉理喜、前出理榮、吉田理玲

2022年10月02日(日) 古流の花だより

いしかわ芸術文化祭が北國新聞交流ホールで9月30日~10月2日に開催されました。

2022年10月02日(日) 古流の花だより

金沢市天神町、田井菅原神社の秋祭りが9月24日~26日が開催されました。

2022年10月02日(日) 古流の花だより

富山県いけばな作家協会展が9月17日~19日、富山新聞高岡会館にて開催されました。

出瓶された方々です。(順不同)

渡邉理倭、吉野理白、森沢華穂

水野渡月、竹内倭白、長谷川倭友

高森理世、深松紫濃 / 北山理光、河原理佳、門島理紀

飴谷理惠、加藤樹恵

2022年09月18日(日) 古流の花だより

富山新聞カルチャー祭り2022が9月10日(土)~11日(日)に、富山県高岡市高岡文化センターで開催されました。

2022年09月10日(土) 古流の花だより

石川県金沢市の金沢高校の文化祭

二年生の各クラス代表2名ずつ、秋の花材で絵(華林書)や和歌に合わせて生けました。

2022年08月16日(火) 古流の花だより

沢桔梗の生花(せいか) 理樹挿

五本、右本手 サワギキョウは、小さな花ですがとても表情ゆたかです。

「生花」に生けるときは、リヤトリスなどと同様、フトイなどと同じ生け方をすると美しく映えます。

口にすると毒性があるので注意してください。

2022年08月16日(火) 古流の花だより

応用花、ちょうせんまき他 理樹挿

ちょうせんまき、すかしユリ、スピードリオン、玉咲きリヤトリス、スプレーカーネーション、旭はらん、アガパンサス … 陶碗型花器

左勝手、本手

2022年07月31日(日) 古流の花だより

柏葉会富山支部で研究会

5月16日に富山市の高志会館で家元先生をむかえて柏葉会富山支部(渡邉理倭支部長)の研究会が開催されました。はじめに古流などの伝統に頻出する「天地人」のさまざまな意味についての講義があり、あとの実技では直立型応用花、自由花、生花、大作を各自が生け家元先生が手直ししました。

2022年06月07日(火) 古流の花だより

6月4,5日 金沢百万石まつり協賛イベント「お花寄せ」

石川県華道連盟の6流派14社中による30点が出瓶されました。古流柏葉会からは次の方々が出瓶されました。

成瀬理博、上田理碧、中保理希

以上、順不同

2022年06月02日(木) 古流の花だより

第25回総合花展が5月29日~31日(後期)に香林坊大和で開催されました。

出瓶された方々です。

大作

河崎理鳳(倉山晴穂、西奥君穂、南照華)=左

森川理青(大松志青、奥村千洋)=右

中作 左から

成瀬理博、入野月華、東真華

普通作 左から

太田真希穂、川口碧由、群楽蕉碧

越野順穂、瀧本希奈、木村洋鳳

以上、順不同

2022年06月02日(木) 古流の花だより

第25回総合花展が5月26日~28日(前期)に香林坊大和で開催されました。

家元先生(荒清照華、髙木恭穂、中村啓穂、橋本紫萌、福村燈世)の作品は、華林苑 花日記に掲載されていますのでそちらをご覧ください。

以下は出瓶された方々です。

大作

上田理碧(南千碧、高佳碧、長村桜碧)

奥田理和(北岸華穂、中野香彩、久保味穂)=左

山崎理惠(宮本紫澄、川島美穂、川本紫広)=右

中作 左より

田中理和、中富理扇

𠮷田理玲、土橋白華

普通作 左より

中村碧穂、松岡尚碧

以上、順不同

2022年05月12日(木) 古流の花だより

5月3日、古流柏葉会の高木恭穂先生の社中のお免状の式が、金沢市岩出町の「ぶどうの木」で開催されました。

厳粛な式の後、美味しい食事をとりながらの祝賀会が和やかな雰囲気のなかで執り行われました。

ブログ一覧

過去の全記事

- 2026年01月(22)

- 2025年12月(10)

- 2025年11月(6)

- 2025年10月(5)

- 2025年09月(3)

- 2025年08月(1)

- 2025年07月(2)

- 2025年06月(10)

- 2025年05月(13)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(4)

- 2025年02月(2)

- 2025年01月(5)

- 2024年12月(4)

- 2024年11月(5)

- 2024年10月(3)

- 2024年09月(5)

- 2024年07月(2)

- 2024年06月(5)

- 2024年05月(3)

- 2024年04月(6)

- 2024年03月(7)

- 2024年01月(4)

- 2023年12月(4)

- 2023年11月(6)

- 2023年10月(2)

- 2023年09月(6)

- 2023年08月(3)

- 2023年07月(3)

- 2023年06月(5)

- 2023年05月(6)

- 2023年04月(7)

- 2023年03月(8)

- 2023年02月(2)

- 2023年01月(9)

- 2022年12月(3)

- 2022年11月(4)

- 2022年10月(6)

- 2022年09月(2)

- 2022年08月(3)

- 2022年07月(1)

- 2022年06月(12)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(2)

- 2022年03月(4)

- 2022年02月(2)

- 2022年01月(4)

- 2021年12月(4)

- 2021年11月(6)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(3)

- 2021年08月(5)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(11)

- 2021年05月(16)

- 2021年04月(2)

- 2019年08月(1)