古流の花だより

2022年05月10日(火) 古流の花だよりお地蔵さま

4月20日のらくやき体験では花器づくりにいそしみましたが、窯入れも無事終わり作品ができてきました。こちらは花器ではなく「お地蔵さま」。

東森久華さん(先生)の作品です。

小松の家元先生の教室でも「出張らくやき体験」をする予定もあります。ご興味のある方はお問合せ下さい。

2022年05月02日(月) 古流の花だより

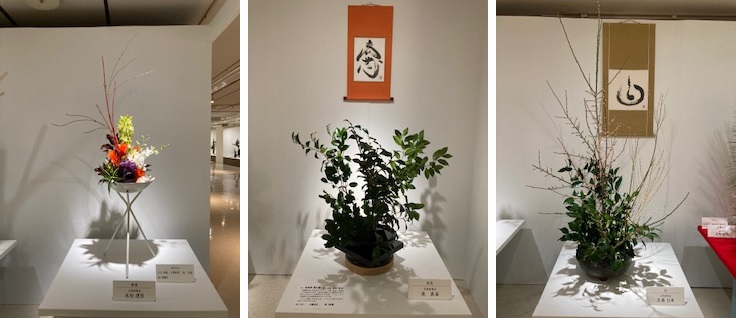

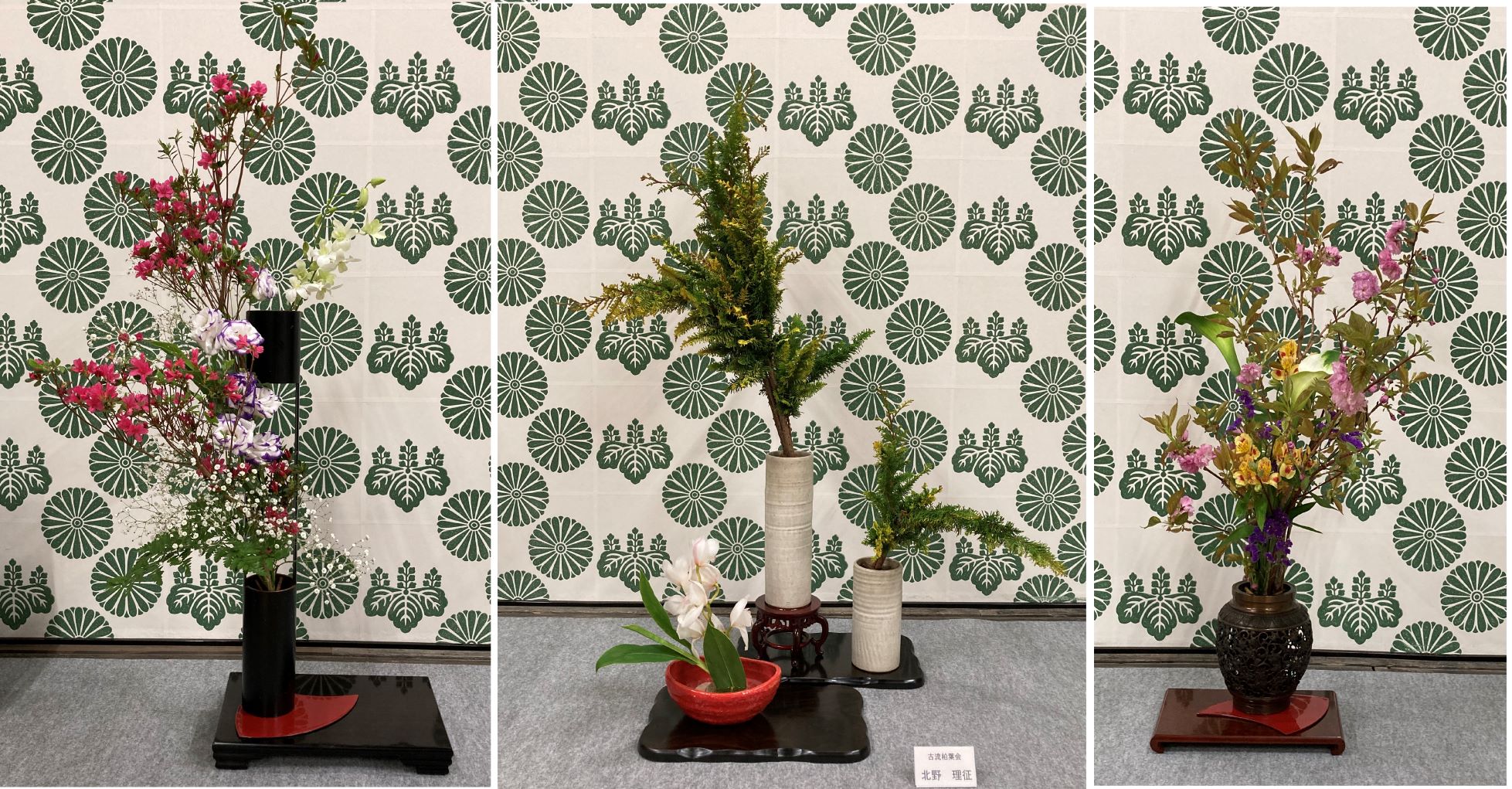

勝興寺の大修理完工1周年を寿ぐ「特別華展」(富山新聞社主催)4月23,24日

会場の様子です。

出瓶は次の方々です。

渡邉理倭、森沢華穂

北山理光、門島理紀

澤橋理喜、藤川幸喜

吉野理白、高森理世、岡田理喜

大坪巴和、深松紫濃、水野渡月

河原理佳、四柳明喜加

以上、順不同

2022年05月01日(日) 古流の花だより

2月20日におこなわれた免状式のようす

金沢市の古流家元花庵(華林苑)でおこなわれた免状式の様子です。

写真は廣岡理樹家元先生が古流四代家元関本理恩先生の詞(慶応年間)を読みあげるようす。

2022年04月23日(土) 古流の花だより

4月20日らくやき体験

古流柏葉会小松支部の有志の方々が廣岡理樹家元(支部長)と一緒に、石川県加賀市のらくやき体験工房で花器づくりを楽しみました。なかには小さなお地蔵様をつくった人もいました。

窯入れは5月初旬とのこと、出来上がりが楽しみです。

指導は荒木実先生。

2022年03月03日(木) 古流の花だより

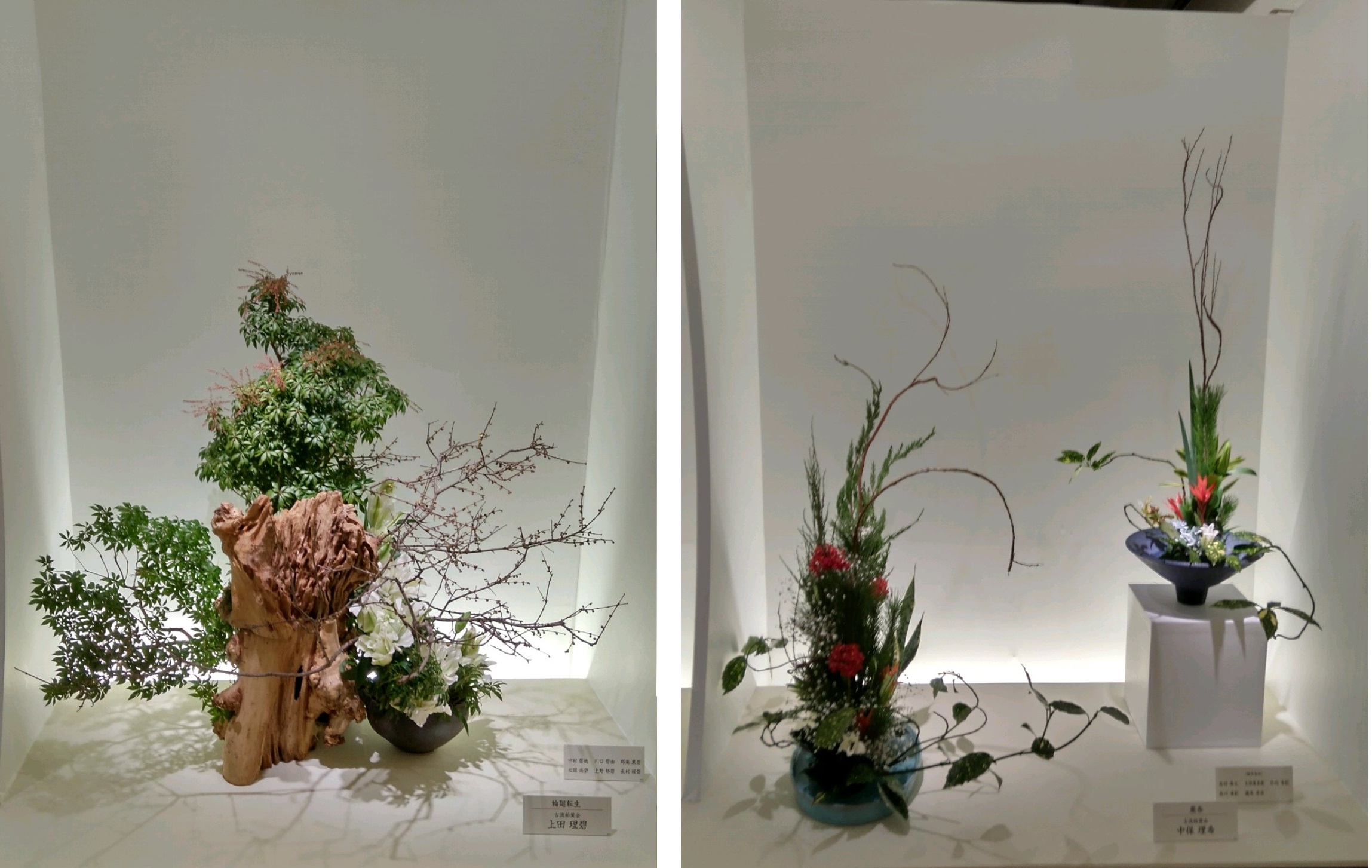

第47回北國花展が金沢エムザにて開催されました。後期 20日(木)~23日(日)

現代自由花台作 本田理照他 東真華 土橋白華

伝統様式花 能木場理紀 田中理和 田中理紅 織田由穂

2022年03月03日(木) 古流の花だより

第47回 北國花展が金沢エムザにて開催されました。 前期1月15日(土)~18日(火)

特別大作 森川理青他

現代自由花ボックス作 上田理碧他 中保理希他 山崎理惠他 入野月華他(後期)

現代花台作 干場成樹 吉田理玲他 中富理扇他

伝統様式花 小林理啓 越野順穂

2022年01月20日(木) 古流の花だより

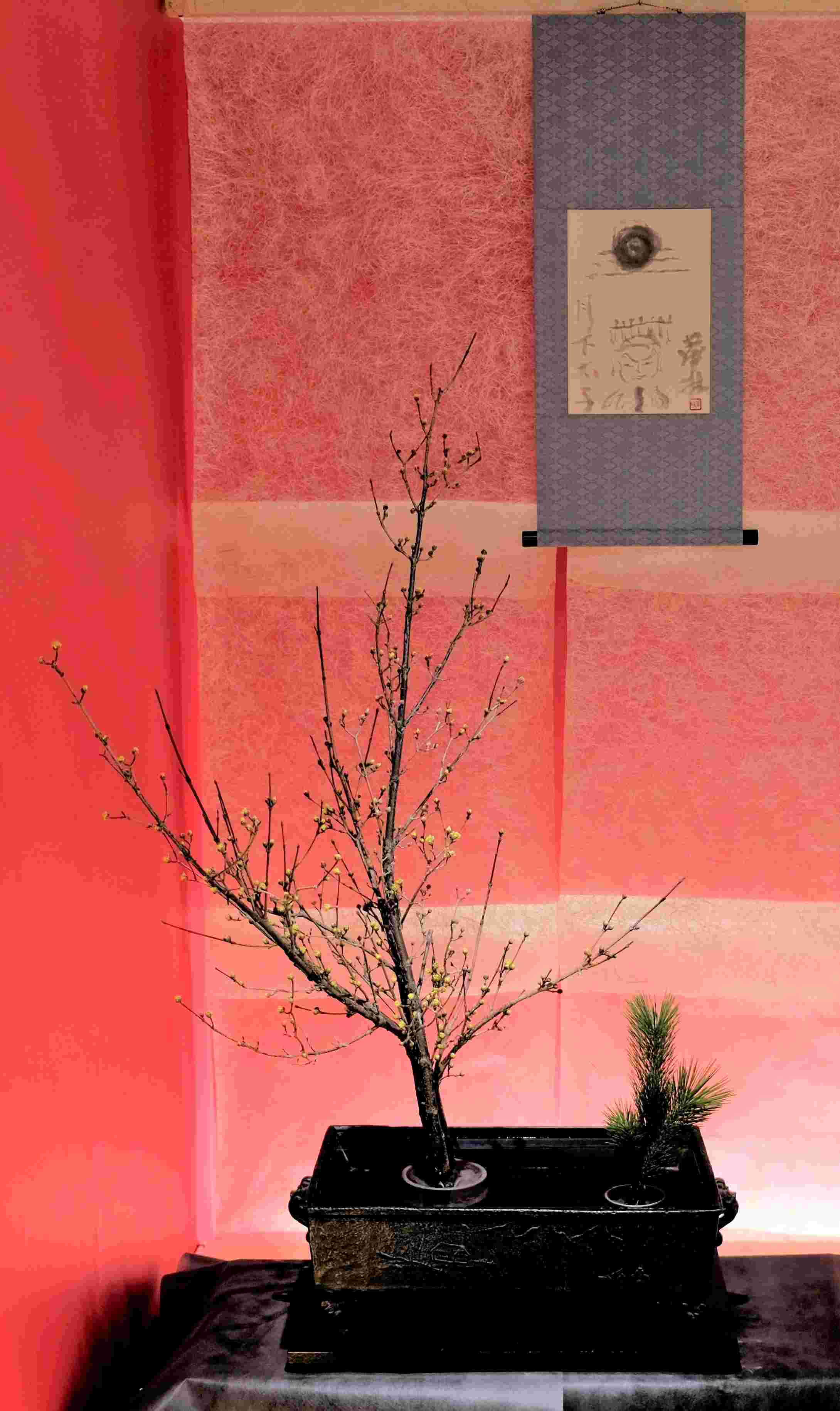

花展の花、北國花展後期、山茱萸と子の日の矮松

1月15日~23日、金沢市の金沢エムザで開催の北國花展、後期の作品。廣岡理樹挿。1ブースに2作を生けたうちの左。

絵(軸)は『十五夜-太子図』、華林=廣岡理樹作。

大砂鉢に山茱萸を大きく生け、かたわらに若松を小さく生けています。幼い松は矮松(こまつ)とも表記されます。

陰暦一月七日「人日の日」には、古代には野に出て幼い小さな松を引き抜く、という不思議な呪術的な風習がありました。それが「根引き松」の由来で、根が付いた若松を扉などに飾ると言う不思議な風習にもなってゆきます。そこには「お正月」という時間の一区切り、という想いがみられ、その背後には陰陽五行の哲学がみられます。さらにはお正月に若松を生ける風習にもなりました。生け花では本来は一月七日の花ですが、今日ではとくに日をとわずお正月全般に生けています。

2022年01月20日(木) 古流の花だより

花展の花、北國花展前期、梅の水くぐり

1月15日~23日、金沢市の金沢エムザで開催の北國花展、前期の作品。廣岡理樹挿。1ブースに2作を生けたうちの左。

「梅の水くぐり」を鋳物の大砂鉢に生けています。

生け方の由来などについては『華林苑花日記』に解説があります。

これは生けた直後の写真。そのあと日を追うごとに梅の花がひらいていきました。時間の経過とともにあるのも生け花の素敵なところ。

絵(軸)は『十五夜-太子図』、華林=廣岡理樹作。昨年秋に大阪の聖徳太子の墓所を訪れたあとで描いたもの。

花器の『鋳大砂鉢』はお茶の釜で有名な寒雉作(何代かは不明、明治ごろか)と伝えられるもの。山水模様、逆の面には漢詩がある。

2021年12月30日(木) 古流の花だより

いしかわの伝統芸能プレミアムシアター(石川県主催、一般社団法人芸術文化協会主催、北國新聞社特別協力)が12/11~12/14、北國新聞交流ホールで開催されました。

出瓶された方々は、

上田理碧ほか 中保理希、森川理青ほかです。

2021年11月30日(火) 古流の花だより

令和3年12月27日28日 石川県華道連盟花展 その2

出瓶された方々は次の方々です。

中作 上田理碧 松岡尚碧 自由花 ビワ、紅葉なんてん

小作 中保理希 生花二つ寄せ サンセビリア、サンダ‐ソニア

岡本理敏 自由花 あかづる他

河崎理鳳 自由花 南天、桜ほか

成瀬理博 生花 ソナレほか

能木場理紀 自由花 壺に

森川理青 自由花 青瓷高杯(華林の器に)

田中理和 直立型応用花

干場成樹 直立型応用花

蓮井希京 自由花 鉄二重花器

2021年11月30日(火) 古流の花だより

2021 令和3年12月27日28日に石川県華道連盟花展が金沢駅前県立音楽堂で開催されました。

家元 廣岡理樹 生花・二つ寄せ 大瓶/イブキ9本右本手 染付け寸胴 小瓶/サザンカ3本左流生け

2021年11月09日(火) 古流の花だより

東陵文化祭が11月7日(日)に開催されました。

出瓶された方々は、若村愛樹、山田佳春、大江沙穂、滝本郁穂、中村妙子です。

2021年11月07日(日) 古流の花だより

2021能美市文化祭が10月29日(金)30日(土)31日(日)に開催されました。

出瓶された方々は山崎理惠、東森理久、渡辺理仙、杉田紫洋、朝倉理喜、吉田理玲、中出敦香です。

2021年11月07日(日) 古流の花だより

第33回華道展「銅器に生ける」が10月23日(土),24日(日)に富山市高岡文化ホールにて開催されました。

2021年10月23日(土) 古流の花だより

第45回記念九谷と花 選抜出合い展が10月8日(金)~12日(火)サイエンスヒルズで開催されました。

次の方々が出瓶されました。

川本理鳳、山崎理惠、前出理榮、奥田理和、吉田理玲

2021年10月23日(土) 古流の花だより

2021 ビエンナーレいしかわ秋の芸術祭 花展「いしかわの花」が令和3年10月14日(木)~17日(日)に開催されました。

次の方々が出瓶されました。

越山風佳、中村碧穂、越野順穂、干場成樹

2021年09月28日(火) 古流の花だより

田井菅原神社で献花

石川県金沢市天神町の田井菅原神社で献花された花です。

花は古流柏葉会・家元之師範代・森川理青先生。

花器は家元(華林=理樹)デザイン。

金沢・加賀藩は天神信仰がさかんですが、この社の天神像(非公開)は加賀藩前田家とは別のいわれがあります。菅原道真公が大宰府へ左遷される途中、河内の国の道明寺(大阪府藤井寺市)の叔母覚寿尼を訪ねてお別れの挨拶にうかがった際、旧知の田邊左衛門(さえもん)に自画像を授けられました。それが宮司家に伝わっているものです。この社を〝パワースポット〟とよぶ人もいるようですね。

また田邊家は名君として知られる三代藩主前田利常より十村役(代官・大庄屋)を命ぜられ、以降、代々その職を継ぎました。そのため貴重な加賀藩の史料の数々が残されています。

またこの社には、古流家元・廣岡家に伝わる天神像もお預かりいただいています。

2021年09月03日(金) 古流の花だより

小松天満宮で献花

石川県の小松天満宮・秋季大祭で献花された禮華ふうの自由花です。

花は古流柏葉会師範・大江紗穂さん。

花器は家元(華林)デザイン。

小松天満宮(石川県小松市)は金沢城の裏鬼門(西南)の方角にあり、金沢城の鬼門(東北)にあった卯辰山の観音院(石川県金沢市)とならんで加賀藩前田家にとって非常に重要な神社でした。

古来、天神の本地は観音とされ両者は表裏一体の信仰でいずれも武家全般に篤い信仰を受けましたが、とくに加賀藩の天神信仰は有名で、多数ある加賀藩ゆかりの天神社のなかでも小松天満宮は第一にあげられるものです。観音院のほうは明治の廃仏毀釈のながれのなかで大きくその姿を変えてしまいましたが、小松天満宮は幸いなことに往年の姿をそのままに保っています。

白山山系から流れる梯川(かけはしがわ)のほとり、日本海への河口にほど近い場所に位置する小松天満宮は洪水対策として近年「浮島化」の工事がおこなわれて陸側にも水路ができ、「浮島」になりました。

熊野信仰の中心として有名な熊野本宮もかつては熊野川の中州にあり、度重なる水害で何度も流されたようですがそのたびに再建していたようです。明治半ばの洪水でついに近くの丘の上にのぼり現在の本宮となっていますが、中州の旧社地は大斎原(おおゆのはら)として現在も残されています。

小松天満宮の浮島化には熊野本宮の歴史と逆行するかのようなロマンがみられ、それが洪水対策にもなるという、現代のひとつの規範を示しているようにみえます。熊野の大斎原の上流の端には熊野の奥の院・玉置山の遥拝所があったように、ここ小松天満宮の社地の上流側の延長には白山があります。

2021年07月22日(木) 古流の花だより

第28回富山県いけ花作家協会展(5/28~30)その3

2021年07月19日(月) 古流の花だより

第28回富山県いけ花作家協会展(5/28~30)その2

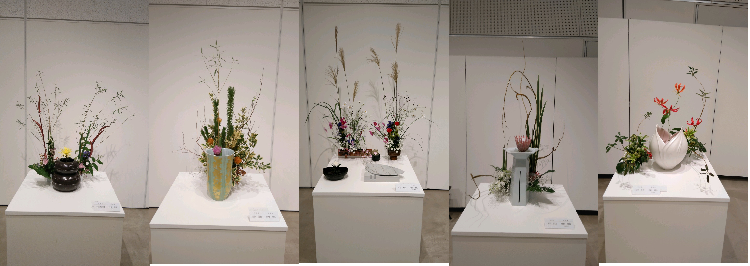

次の方々が出瓶されました。

若林穂月、永井智穂、吉田倭美

水野渡月、村井倭舟-秋村倭映、竹内倭日

長谷川倭友-吉本春穂、田嶌詩賀穂、渡邉理倭-吉野理白-森沢華穂

平野美紀穂、堀倭雅-山本弘穂、野上妙葉

2021年06月28日(月) 古流の花だより

第28回富山県いけ花作家協会展(5/28~30)その1

富山市の大和富山店の会場で美術作家との共演に古流柏葉会から出瓶されました。

一部の方々を紹介します。

北山理光-北野理征、

河原理佳-門島理紀、

加藤樹恵

2021年06月19日(土) 古流の花だより

ギボシの生花 (2花5葉)

ギボシ(ギボウシュ=擬宝珠)の生花(せいか)です。〔二花五葉二株右本手〕の生け方です。

ギボシはいろいろな姿で生えています。そんな自然の姿の個性を「生花の形」にするのが古流の生け花です。

葉や花が『宝珠』の姿に似ていることをよろこばれた花で、梅雨空によく映えますね。

作品は古流柏葉会家元之会頭、中保理希。陶の器に。

写真を大きくするときはクリック、タップしてください。

2021年06月05日(土) 古流の花だより

菖蒲とヨモギ、京鹿の子の自由花(なげ入れ調)

菖蒲の葉を勢いよく水盤に生けます。花(穂)も見えます。ヨモギも菖蒲(しょうぶ)と合わせることが多い花材です。ピンクの京鹿の子(きょうかのこ)をあわせています。

作品は古流柏葉会上席師範、東真紫。作品監修は広岡理樹。

写真を大きくするときはクリック、タップしてください。

2021年06月05日(土) 古流の花だより

端午の菖蒲

端午(たんご)の菖蒲(しょうぶ)の生花(せいか)です。菖蒲は今が旬です。「端午の節句」もほんらいは旧暦なので、新暦の5月5日より1か月前後おそい今ごろの季節です。

端午の節句、この男の子の節句には昔から菖蒲を生けます。これは沼や池に生える水草で、しょうぶ湯としてお風呂に入れる、香りのよい植物です。花はサトイモ科特有の形をした小さなもので、作品のなかほどに見えます。剣に似た勢いのよい葉の姿とすがすがしいその香りを貴びます。

名前が似ている花菖蒲(ハナショウブ)は別の植物で、葉が菖蒲に似ていて花がカキツバタに似た豪華な花なので花菖蒲という名前がついています。5月22日の項にその作品があります。

作品は古流柏葉会上席師範、蓮井希京。器の意匠と作品監修は広岡理樹。

写真を大きくするときはクリック、タップしてください。

2021年06月04日(金) 古流の花だより

四代家元の『ガクアジサイ』

古流の四代家元・関本理恩(四代または五代家元までは古流の家元は一系統しかありません。)は作品集『秀花図式』を出版しようと準備していましたが、幕末の騒乱のなかで実現しませんでした。当家には全ページの詳細な解説つきの元原稿や見本刷りも伝えられています。後に多くの古流の『伝書』が伝えられていきますが、そのもとは理恩家元が記したものです。それらの伝書はほぼ文章だけで記されており、それを補完する資料という意味でも、この『秀花図式』はたいへん貴重なものとなっています。

図はこの季節にあわせて「一重の紫陽花」で、「俗にガク艸と言」と記されています。

掛け花生けに軽い感じの「流生け」です。理恩の図には荘重な作品と洒落た軽い感じの両者がみられます。 (理樹)

写真を大きくするときはクリック、タップしてください。

2021年05月31日(月) 古流の花だより

富山県高岡市の勝興寺での花展

重要文化財勝興寺開基550年「平成の大修理」完工記念特別華展 4/9(金)~4/11(日) 主催:富山新聞社、富山県いけばな作家協会で古流柏葉会から次の方々が出瓶されました。

澤橋理喜、北山理光、深松紫濃

門島理紀、北野理征、河原理佳

岡田理喜、湯浅喜雅、大坪巴和、藤川幸喜

写真を大きくするときはクリック、タップしてください。

2021年05月22日(土) 古流の花だより

花菖蒲と撫子の自由花

ハナショウブとナデシコは古来の取り合わせ。男の子と女の子、のイメージです。

カキツバタと比較されることが多いので、掲載します。

ハナショウブは水草ですが、陸地にも生えます。

もう一つの写真は、ハナショウブの原種といわれるノハナショウブ。野生のノハナショウブを品種改良してハナショウブがつくられたと言われます。ノハナショウブの花は一見、杜若に似ていますが、陸地に生えます。

(華/理樹=華林)

写真を大きくするときはクリック、タップしてください。

上の日付は投稿日で、生けた日ではありません。季節の花、季節をやや先どりした花を過去の作品から選んでいます。

2021年05月22日(土) 古流の花だより

燕子花とフトイ

カキツバタとフトイの作品を並べましたので、実際に生えている写真をお見せします。

カキツバタのもとの写真が見あたらないので、当方の出版物に載せた写真で、ちょっと綺麗じゃないですね。

(^_^;)

(写真/理樹=華林)

写真を大きくするときはクリック、タップしてください。

2021年05月22日(土) 古流の花だより

燕子花の自由花

燕子花=カキツバタ は古来、もっとも喜ばれた花のひとつで、水草です。

染付けの古い花器(砂鉢)に生けています。

生け口を複数に分けることで、水草であることをさらに強調できます。

(華/理樹=華林)

2021年05月22日(土) 古流の花だより

紫陽花の自由花

アジサイ、ガクアジサイとシラン(葉と実)、シオンを生けています。

ガクアジサイは長く使った花、アジサイはピンクの低い花です。ガクアジサイの方が原種に近い種です。

シランは花が終わり実ができて葉が大きく育ったころも魅力的、その野趣がアジサイとよく合います。

自生のアジサイの写真はヤマアジサイ(サワアジサイ)。

(東南アジアの陶器に。華、写真/理樹=華林)

ブログ一覧

過去の全記事

- 2026年01月(22)

- 2025年12月(10)

- 2025年11月(6)

- 2025年10月(5)

- 2025年09月(3)

- 2025年08月(1)

- 2025年07月(2)

- 2025年06月(10)

- 2025年05月(13)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(4)

- 2025年02月(2)

- 2025年01月(5)

- 2024年12月(4)

- 2024年11月(5)

- 2024年10月(3)

- 2024年09月(5)

- 2024年07月(2)

- 2024年06月(5)

- 2024年05月(3)

- 2024年04月(6)

- 2024年03月(7)

- 2024年01月(4)

- 2023年12月(4)

- 2023年11月(6)

- 2023年10月(2)

- 2023年09月(6)

- 2023年08月(3)

- 2023年07月(3)

- 2023年06月(5)

- 2023年05月(6)

- 2023年04月(7)

- 2023年03月(8)

- 2023年02月(2)

- 2023年01月(9)

- 2022年12月(3)

- 2022年11月(4)

- 2022年10月(6)

- 2022年09月(2)

- 2022年08月(3)

- 2022年07月(1)

- 2022年06月(12)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(2)

- 2022年03月(4)

- 2022年02月(2)

- 2022年01月(4)

- 2021年12月(4)

- 2021年11月(6)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(3)

- 2021年08月(5)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(11)

- 2021年05月(16)

- 2021年04月(2)

- 2019年08月(1)