古流の花だより

2024年09月26日(木) 古流の花だより田井神社に禮華と自由華を献花しました。

2024年09月23日(月) 華林のブログ

江戸の生け花⑷ 「和歌」の存在感

江戸・東京の霊的構造 その21ーー 武蔵の国の中の〝ヤマト〟

江戸時代に入って生まれ、発展した生け花は「なげ入れ」と「生花(せいか)」でした。

文化の側面では、元禄時代など江戸時代の前半は京都、大坂など上方を中心に成熟をみせますが、江戸時代も後半になってゆくと江戸の街の人口もふえ経済的にも上方を凌ぐほどの勢いをみせてゆきます。また、これまでにはない〝市民層〟ともいうべき一般の武士や町人、あるいは芸道文化を専門とする人々が新たに文化の担い手、消費層あるいは作り手となっていったことは特筆すべきことと思われます。

そんななかで、建物に「床の間」が確立した様式として定着し、この床の間が文化芸術の具体的な舞台として大きな役わりをみせてゆきます。「なげ入れ」と「生花」という新たな生け花が生まれ成熟したのは、この床の間の存在がいちばん大きな理由だったと思われます。

これまでにも述べたように、「和歌」は日本の文化の中で常に大きな底流をなしていました。有名な古歌をアレンジして新たな和歌をつくる、といったことで和歌はさらに発展し、多くの和歌のなかでもとくに印象深い重要な言葉の数々が「歌枕(うたまくら)」として多用されていきました。また、「枕詞(まくらことば)」は意味が不明と言われながらもその音の響きが不思議な情緒を醸しだしてきました。枕詞が重視されていたことは、たとえば『とぶとり(飛ぶ鳥)のアスカ』というふうに『アスカ』という語の前に常に枕詞として付いていた『飛ぶ鳥』が、のちには転化して『飛鳥』と書いてアスカとよむようになったことなどから窺い知ることができます。余談ですが、前号でみたように「床の間」という言葉が神のためのベッドである「神床」からきているのと同様に、歌枕や枕詞という語でも寝ることにかかわる「枕」が重い意味を持っているのは興味ぶかいところです。古代の神事では、神床の上には神のための「坂枕」がのせられました。

和歌は時代とともに言葉の遊びといった側面を強くしてゆきますが、古い和歌はこのように言葉の響きを重視する、まさに重厚な言霊の世界だったと言ってよいでしょう。そのよみ方も神楽歌のように、ひとつひとつの母音を長くのばすという独特のものだったことが万葉集の音節の数え方などからも想像されます。日常会話とはまったく違う、むしろ音楽的なものだったと思われます。

江戸時代に「床の間」が定着しそこに軸をかけ花を生ける、という総合芸術が花ひらきましたが、その底流には和歌の文化が確としてありました。それは必ずしも和歌の軸をかける、ということではなく、古来、和歌によって語り継がれた伝統や美意識が絵や花などで表現されたのでした。

その例として「水に梅」があります。梅は古今集以降、貴族の生活が都市化して以来好まれるようになった花です。それ以前に好まれたのは山に咲く自然の桜(山桜、彼岸桜など)だったと言われます。多くの和歌によまれ、「天神」伝説でも欠くことのできないものとなった梅は大陸から渡来した木で、貴族の家などで喜ばれ植栽されていったものでしょう。同じく渡来の漢詩の文化とあいまって厳しい寒さのなかで花ひらくこと、その香りがよいことや直線的な枝ぶりが愛でられました。これらの魅力では、紅梅・白梅をくらべると白梅のほうにやや分があったようです。

そんな平安時代以来の伝統は江戸時代になっても強く息づいていたようで、「水に梅」は江戸期の文人、芸術家にとって魅力的なテーマだったようです。平安時代の「後拾遺集」にある平経章の春の歌『水辺梅花といふ心を … 末むすぶ人の手さへやにほふらん梅の下ゆく水の流れは』をそのまま題材にした鈴木春信による初期の浮世絵(版画)はよく知られるようですが、これは明和年間、つまり江戸時代中ごろのものです。白梅の枝を娘のために手折る男の背景には水の流れが描かれ、画面の上には平経章のくだんの和歌が記されています。

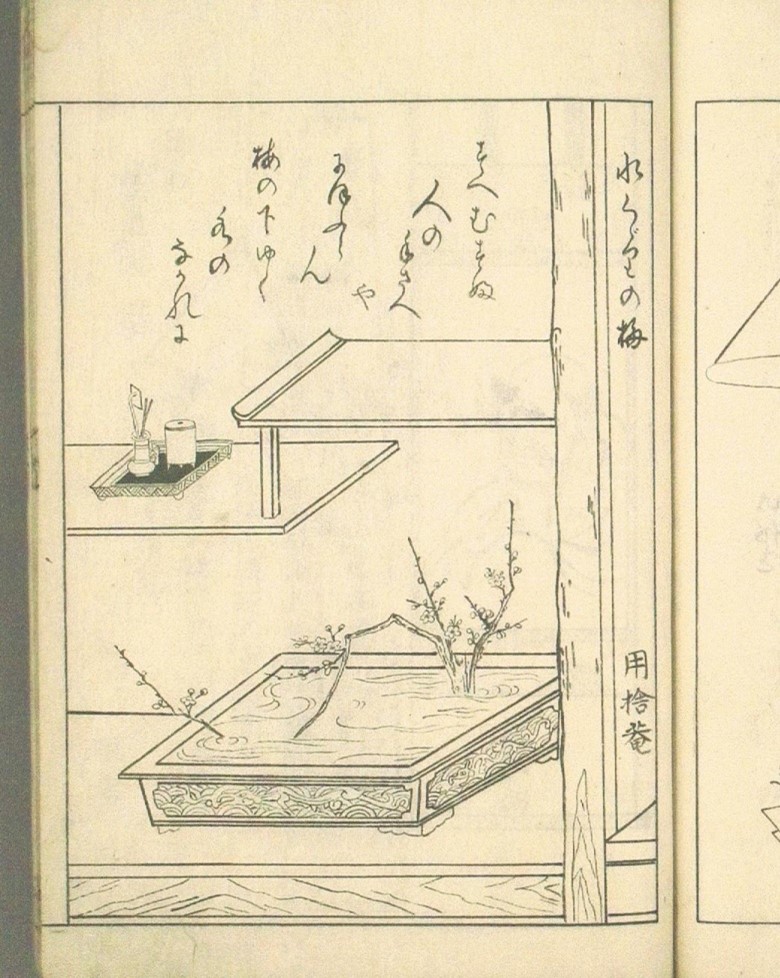

同じ明和年間に出版された生け花(なげ入れ)の書「挿花千筋之麓・付録之巻』(東都・入江玉蟾選)には、まったく同じ和歌をそえた梅の生け花が掲載され、「水くぐりの梅」というタイトルがつけられています。(写真参照)いずれもこの和歌のこころを画や生け花で表現したということでしょう。平経章は今日ではあまり有名な歌人ではないようですが、いっぽうで、江戸時代に流行した古歌や歌人が明治以降、知られなくなっていった可能性も否定できないと思われます。

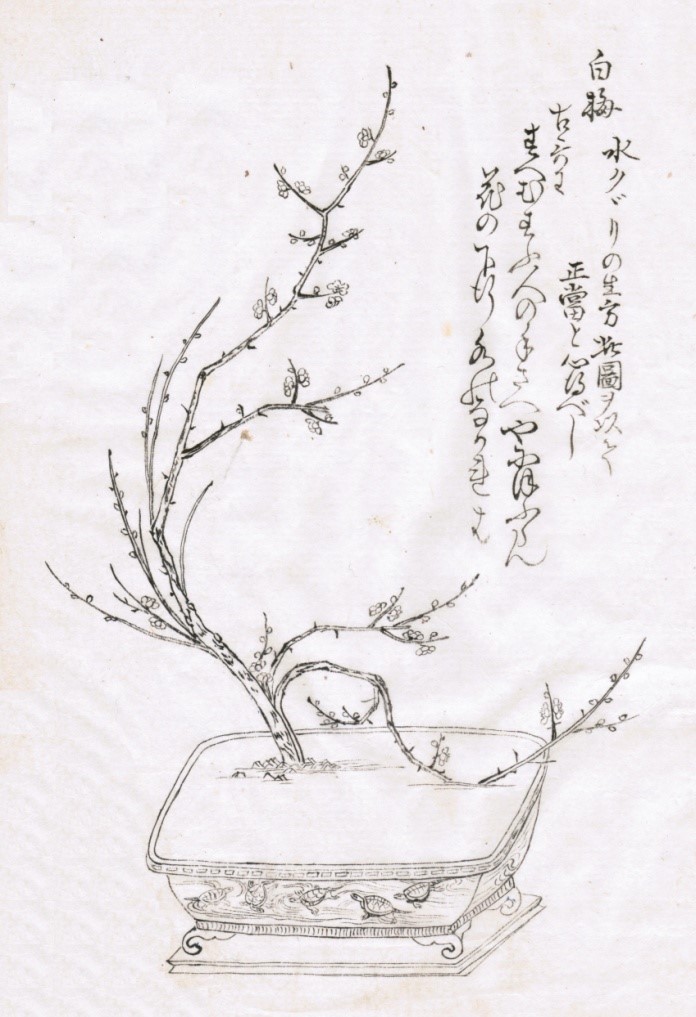

これとまったく同じテーマを、「なげ入れ」のあとで生まれた「生花(せいか)」では、幕末のころに古流の家元関本理恩が自書『秀花図式』のなかでえがいています。(写真参照) 同書は発行予定ながら幕末維新の動乱の中ではたすことができなかったものですが、「なげ入れ」から「生花(せいか)」へという生け花の流れが和歌の素養がある文化人たちの手によって受け継がれていったことがよく分かります。関本理恩については鈴木篤胤という国学者との親交も知られ、和歌の師匠もして門弟からは後の県令や副県令も生まれており、国学者や歌人としても江戸の街で存在感があったことが窺えます。

関本理恩はこの「水くぐりの梅」では、梅の枝を、必ずしも水を潜らせなくてもよい、と言い伝えていますが、よく似た構図は尾形光琳の『紅白梅図屏風』(ⅯOA美術館蔵)にもみられます。明和年間よりは五十年以上前の作と思われ、また京都の光琳の自宅で描かれたとの説もあるようですが、ほぼ同じころ、大坂の医師・寺島良安の著『倭漢三才図会』が出版されています。百科事典の魁と評される書ですが、全一〇五巻、個人の著作としては舌を巻くような知識の量で、陰陽五行などの深い哲学が民間の知識人に浸透していたことにも驚かされます。このような時代背景をみると尾形光琳にもそれなりの素養があったはずで、『紅白梅図屏風』や『燕子花図屏風』(根津美術館蔵)などの名作の背景には和歌を中心とした日本の伝統が強くあります。

江戸中期の「なげ入れ」の書・入江玉蟾撰『挿花千筋の麓』より「水くぐりの梅」と題された頁。『末むすぶ … 』の和歌が記され、下に梅の枝が砂鉢様の器の水面をくぐるように生けられる。違い棚の下。『挿花千筋之麓・付録之巻』(東都・入江玉蟾選、明和五年=江戸中期。華林苑蔵)

幕末ごろの「生花」の書・古流四代家元関本理恩『秀花図式』より「梅の水くぐり」の生け方の図。同じ和歌がそえられる。幕末から明治初頭に出版予定もはたせなかった書の自筆の原本。華林苑蔵。

2024年09月19日(木) 古流の花だより

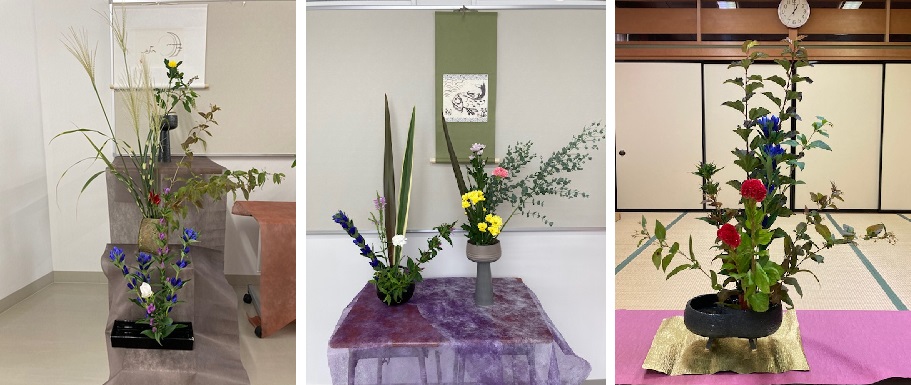

9月3~8日に能美市九谷焼美術館 五彩館 紺青の間にて

2024年09月09日(月) 古流の花だより

9月4,5日に金沢高校の文化祭が行われました。

2年生の生徒が各クラス2名展示しました。

家元先生のお軸と秋の花を取り合わせ、華やいだ雰囲気になりました。

2024年09月05日(木) 華林のブログ

江戸の生け花⑶ 「床の間の定着」と 生け花

江戸・東京の霊的構造 その20ーー

武蔵の国の中の〝ヤマト〟

前回までで書いたように、江戸開府前後の時代に大流行した、日本で最初の本格的な生け花・立花は、まず京都において大がかりな「花会」で後水尾天皇(院)、公家、僧侶などを中心に盛んになりました。その舞台は御所の大広間などでした。その後江戸の大名屋敷などへ京都の名手が出向いて生けたことなども記録に残っており、さらに一般の富裕な人々にも広まっていったようです。元禄期には立花の独習書といった性格の出版物も少なからずみられ、ブームが過熱して他家の庭から枝ぶりの良い花を盗む者がいて困る、といった記録までみられるようです。

その立花に次いで、江戸時代の初期から中期にかけて、新たな生け花「なげ入れ」が、さらには「生花(せいか)」が生まれていきます。「なげ入れ」と「生花」は、江戸時代に入って一般化しだした〝床の間〟を主な舞台として生まれ発展しました。大広間で花会、つまり今日の花展にも似た土俵で発展した立花と、床の間を舞台として発展した「なげ入れ」と「生花」は、当然その性格に大きな違いがありました。(前号参照)

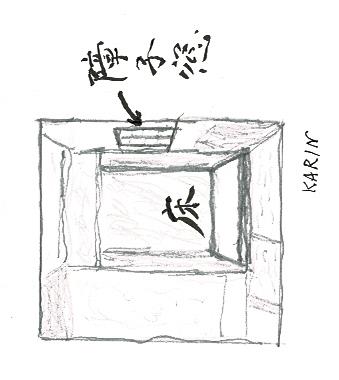

「なげ入れ」や「生花(せいか)」では、床の間という舞台があり、主飾りである軸があり、灯りあるいは明かりを採る障子がある、そこに花と器でひとつの世界をつくりだす。それはお茶室が俗世から隔離された特別な空間であるのと似た性格をもっています。

「床の間」の語源は古代の「神床」と言われます。それは大床子(だいしょうじ)などとも呼ばれ、古代では践祚大嘗祭など最高神を招く一連の神事の中心的なアイテムのひとつで、そこに宇宙の最高神が横たわる、神宿る神聖な場所でした。(田中初夫『践祚大嘗祭』木耳社) 「大床子」の意味合いは宮中では時代とともに軽いものとなっているようにも思われますが、その本来の意味はむしろ近世の「床の間」に受け継がれたように思われます。そこでは宗教としてだけでなく文化芸術としての側面をつけ加えていきました。床の間に飾る書画は神仏を意味するものもあれば、それだけではなくて花鳥風月や詩歌などとさまざまなものがありました。「天地」を最高神と同義としたアジア古来の考え方のなかでは、天地の一環である「自然」は神仏と同質のものと受けとられたのでしょう。さらには、これまでにも述べてきたように「言葉(和歌・言霊)」が強い存在感をもつアジア・日本の伝統のなかでは、詩歌もこれに肩をならべるものであったことは見逃すことができない重要な点です。

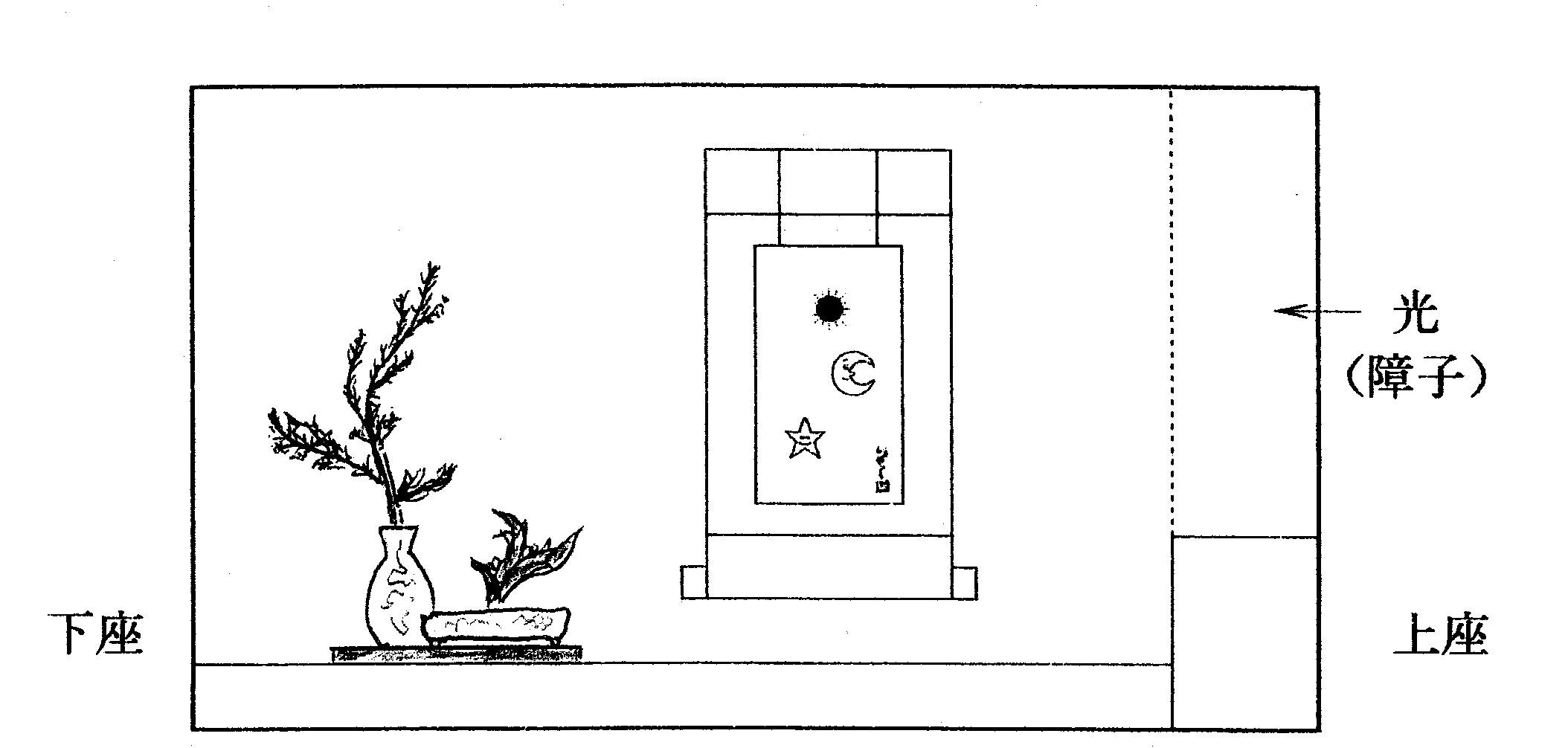

床の間では、本勝手、逆勝手という言葉があります。書院つまり障子=外光が入る方向が向かって右である場合が本勝手、向かって左から入る場合が逆勝手の床の間です。本勝手を右勝手、逆勝手を左勝手と呼ぶようにもなっているようです。この光が入る方向が「陽」の場所となり、反対側の暗いほうを「陰」の場所とします。この陰陽の配置は、たとえば神社の一対の狛犬のうち口を開けたほう=阿形を陽とし、口を閉じたほう=吽形を陰とするのと同じ「陰陽」の配置の考え方です。

狛犬では、向かって右を阿形=陽とし、向かって左を吽形=陰とするのが一般的ですが、これは陽から陰へ向かって動くという方向性を示すものとされます。(ア・ウンという発音=言霊が根底にあり、ここにも「言葉・言霊」を重視する思考がみられます)多くの神社ではこのように配置されていますが、たとえば奈良や奈良の影響が強いと言われる福井県小浜市(若狭)の寺社などではこの阿吽の配置が逆の場合がたいへん多くみられます。一説にはそこにはインド系の考え方が入っていると言われますが、金沢(石川県)の神社では、江戸時代後期に加賀藩主の意向で、本殿のまえの狛犬は〝本勝手〟の配置なら横の稲荷社などでは意識的に〝逆勝手〟の狛犬を、しかも吽形=陰の狛犬を見返りにして向かって左から右へという動きをはっきりと際立たせたものを奉納した例が複数みられます。なんとも智に突出した遊び心ということができるでしょう。江戸の武家屋敷などでは「一の間」を本勝手型につくれば、「二の間」は逆勝手の型に荘厳する(飾る)という規則もみられます。

お茶室で、はじめて明かり採りの窓をつくったのは千利休、それは現在でも国宝として遺される待庵(たいあん、京都府)だったとも言われますが、たしかにこれは床の間建築の「書院」のイメージによく似ています。のちに床の間建築の一部として定着する書院よりは少し手前に障子窓がありますが、意識してこれを「陽」の要素と考えたのか、あるいはたんなる採光の一つの斬新な形として設けたのでしょうか。『違い棚、書院床ハ、大床の付所、あかりの向によりて左右あるべし、大床の方違い棚の上座也、』(南方録)という〝利休の言葉〟(と同書中でされる)などもみると、偽書とされる同書ですが一面では江戸初期の茶道の実体を窺わせる貴重な書でもあり、床の間の陰陽や上下、灯り・障子窓との関係が意識されていたことを想像させます。上座は「陽」の場所、反対側の下座は「陰」の場所で、その原型は室町時代の東山文化における同朋衆の文化でしょうが、当時の「陽」が燈明などの人工的な灯りだったものを、利休は大胆にも外光の採光、つまり障子越しの太陽光あるいは自然光に置き替えたのです。

江戸時代に入って生まれた生け花「なげ入れ」とそこから発展して江戸中期以降にはっきりとした花型を確立した「生花(せいか)」は、この床の間を主な舞台として発展・成立しました。これは重要な点で、陰陽がはっきりした床の間という舞台でお軸にあわせる自然の造形物=花という、世界に類を見ない芸術を確立していったのです。

今日では向かって右から光が入る床の間を『本勝手』の床の間と呼ぶ。図の上座下座は上下関係を示すのでなく陽と陰を意味しており、江戸時代に成立した生け花「生花(せいか)」では、それに応じた花型が右勝手、左勝手などという呼び名で定着してゆく。ほんらい、床板の置き方も木目の上下を意識して配置する。

床の間を舞台として描かれる「なげ入れ」の花図。牡丹などの唐絵の太幅の軸に生けた図で、トクサとオニシダを生けている。「玉時雨」とみえるのは器の名前だろうか。お茶室ではなく普通の床の間である可能性が高い。同書には違い棚に和歌にあわせて梅を生けた図もある。「挿花千筋之麓・付録之巻』(東都・入江玉蟾選、明和五年=江戸中期。華林苑蔵)

利休が設計して唯一残る茶室・妙喜庵待庵。床の右手前に障子窓をつくる。画期的なことだったと思われる。

ブログ一覧

過去の全記事

- 2026年01月(22)

- 2025年12月(10)

- 2025年11月(6)

- 2025年10月(5)

- 2025年09月(3)

- 2025年08月(1)

- 2025年07月(2)

- 2025年06月(10)

- 2025年05月(13)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(4)

- 2025年02月(2)

- 2025年01月(5)

- 2024年12月(4)

- 2024年11月(5)

- 2024年10月(3)

- 2024年09月(5)

- 2024年07月(2)

- 2024年06月(5)

- 2024年05月(3)

- 2024年04月(6)

- 2024年03月(7)

- 2024年01月(4)

- 2023年12月(4)

- 2023年11月(6)

- 2023年10月(2)

- 2023年09月(6)

- 2023年08月(3)

- 2023年07月(3)

- 2023年06月(5)

- 2023年05月(6)

- 2023年04月(7)

- 2023年03月(8)

- 2023年02月(2)

- 2023年01月(9)

- 2022年12月(3)

- 2022年11月(4)

- 2022年10月(6)

- 2022年09月(2)

- 2022年08月(3)

- 2022年07月(1)

- 2022年06月(12)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(2)

- 2022年03月(4)

- 2022年02月(2)

- 2022年01月(4)

- 2021年12月(4)

- 2021年11月(6)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(3)

- 2021年08月(5)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(11)

- 2021年05月(16)

- 2021年04月(2)

- 2019年08月(1)