古流の花だより

2025年04月19日(土) 古流の花だより4月12,13日に能美市九谷焼美術館 五彩館 ロビーギャラリーにて能美市 春の花展が開催されました。

出瓶された方々です。順不同です。

浅倉理喜、渡辺理仙、吉田理玲、東森久華

2025年04月12日(土) 古流の花だより

古流いけばな展 松盛会 が3月30日に東京都豊島区駒込の古流会館2階3階にて開催されました。

家元先生は「七鈴の王」に彩流華を生けられました。詳細は華林苑 花日記をご覧ください。

その他、出瓶された方々です。順不同です。

松井理富美

牧野理正

金指理信、小野田理恵、御園理貴

安西理光、柚原理香、鈴木理京

森川理青、中島香城、相良理泰

荒川樹華、布川馨花、椎葉理暁、新見藍翠

菊島愁翠、横山悠翠、清水理青

2025年04月12日(土) 古流の花だより

夕日寺小学校、入学式に

2025年04月09日(水) 華林苑 花日記

「七鈴の王」に彩流華・剱の華 椿一色

椿・剱の華 と 松・巳型 華林

額「ハニワ、七鈴の王の言霊」華林

3月30日 東京、駒込 古流会館にて

2025年04月08日(火) 古流の花だより

「枝垂れ桜」 川越市民文化祭より

山田理映 古流松映会

4月5-6日 川越丸広百貨店 (埼玉県)

竹二重 しだれ桜の生け方(上の口) と 椿(下の口)

2025年04月07日(月) 華林のブログ

「水」の芸術と信仰、その極致の「天池信仰」

前回は高崎市の達磨寺などを例にとって、日本の信仰・宗教のなかの「陰」と「陽」のありかたをみていきましたが、今回はさらに興味ぶかい「陰・水」への信仰や芸術・芸道の例をさぐります。

芸道の世界では「水」は大切な主役でした。たとえば生け花で水草を生けるときは、同時に「水」そのものを表現しようとしています。そこで、水草のなかでも清浄な水に生える水草を生けるように教える場合が圧倒的に多いようです。高貴な〝床の間〟という舞台で清浄な〝水〟を象徴するからです。

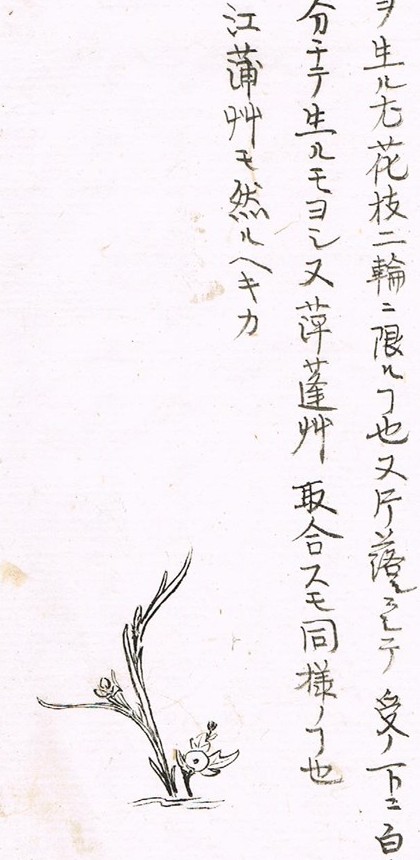

カキツバタを筆頭に、フトイは江蒲艸などという名前でも出てきます。コウホネやオモダカは、江戸前期~中期の「投げ入れ」でもカキツバタとならんで重用された水草です。そこには、現代では想像がつかない「水の都」であった江戸の光景があります。手軽に切ってこられる水草が身の回りにはあふれていたのです。ぎゃくに、ハナショウブは園芸植物で人工的に育てられる高価な商品だったようで、江戸期の生け花の材料として登場することはあまりないようです。現代とはかなり事情が異なります。江戸だけでなく上方や地方の文化都市・城下町などにおいても事情は同じだったでしょう。

生け花では、いうまでもなく花器の中の「水」は必需品です。陰陽の観点からみれば、花器+水+植物の三者一体となったものを『陰』とし、障子窓からの「光」、あるいは古く室町時代などは床に置かれた「灯」が『陽』で、陰陽で床の間の芸術を完成させたのでした。もちろん真ん中には「軸」がありました。

またハスはいうまでもなく仏教での一番の花ですが、仏教で水草のハスが重視されるときもその背景としては「水」が意識されていることが多いようです。陰陽五行の観点からみれば、仏教は水=月を基本として次に日=火を重視しているようにみえます。明治の「火/日/太陽」を主役とする国家神道のなかで仏教が大弾圧を受けた背景にはこの点を見逃すことはできません。

また、水草の生け花では、水面が広く見える花器、水を生かす色である黒色や古銅の花器が重用される例が多くみられます。なかでも特殊な生け方は、白菊を低く挿して水面に映る満月を象徴する生け方でしょう。

月は伝統文化では最大の主役です。「月の名所」といえば美しい月を鑑賞できる場所、でしょうが、江戸期までの伝統では、そこには「水」が不可欠だったようです。わかりやすく言えば水面に美しい月が映る場所、ですし、より深い感性では、月と水は古来同じものとされ、つまり天の月が地上の美しい水と目に見えない力でつながっている、そんな状況を意味しました。

京・奈良では大沢・広沢・猿沢の三池がその筆頭として文学の世界でもてはやされました。たぶんその背景には、聖徳太子の時代などではそこで秦氏などによって「月と水」を意識した文化やまつりごとがおこなわれていた可能性が高いと思われます。日本の芸道・芸術と古来の信仰は不可分なものとなっていることもわかります。

「真名井」などと表現される古代の「井戸」は、強い信仰の対象でした。真の井戸、といった意味でしょう。各地にみられる「貴い井戸」に対する信仰は、さまざまな形をとって展開します。たとえば伊勢に豊受大神がまつられるにいたる足跡は、いくつかの真名井を転々として伊勢の地にいたったという伝承がみられます。

伊勢神宮の一社でありながら少し離れた境外の地にある「鏡宮」は、五十鈴川と朝熊川の合流地点にあります。小さいながらも不思議な雰囲気を漂わせるこの社のご神体は井戸のようです。かつてはここに「鏡」が奉斎されていたと言い伝えられるようですが、そのもともとの「鏡」の意味は井戸そのものだったと考えられます。もちろん同時に青銅製の鏡がまつられることも多かったでしょう。

朝熊川の対岸には低い丘の木立のなかに朝熊社などの二社が並列しています。こちらの二社もどうも井戸がご神体のようで、古い信仰の形を伝えています。井戸が信仰の対象となる例は非常に多く、そこには天の中心的な神が舞い降りた、といった伝承がつきもののようです。豊受大神もその一例です。

池や湖にも同様の信仰はみられます。それは伝説や説話として受けつがれる場合も多くみられます。たとえば琵琶湖のすぐ北の余呉湖には天女の羽衣伝説が伝えられ、鏡のように波のない余呉湖に天女が舞い降りたとされます。世阿弥は古記をもとに三保の松原を舞台に「羽衣」の曲をつくりますが、ここでは美しい海が湖の代わりをしています。ただ、三保の松原の地には以前は美しい湧水の池があったようで、こちらが本来の伝説の由来だった可能性もあります。富士山を背景に天から女神が舞い降りるストーリーは、古来の水と天への信仰を芸能に置き換えた例といえます。ちなみに、「天」というときは太陽ではなく月や北極星、北斗七星や金星を意味するのがアジアの伝統です。

そして地上の水への信仰の最右翼は「天池信仰」です。カルデラ湖など山の頂上ちかくにできる高い場所の池は、地上の水への信仰の最高峰でした。それを求めて多くの修験者たちは山に、とくに霊山といわれる山にのぼり、そこで祈りをささげ称名や祝詞などの「言霊」をささげたのでした。そして宗教としての意味以上に、今日では、美しい高山の池は、美しくも高貴な表情をみせて私たちを魅了しています。

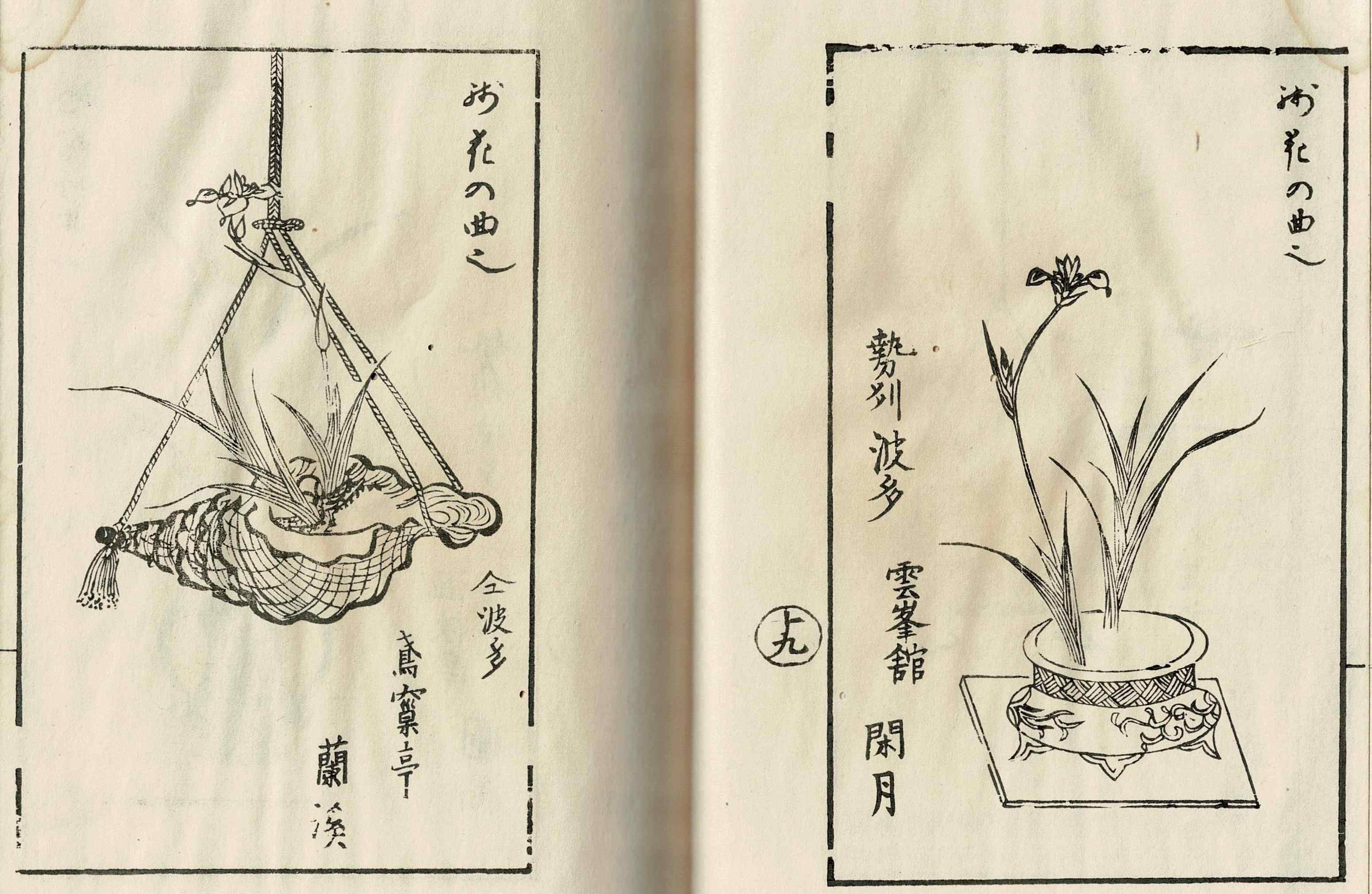

水草の図は江戸期の生け花の書に頻出する。これは『燕子花百瓶』のなかの見開き。なげ入れの図で、江戸中期ごろ、松月堂古流の系統の花書。同書には上方の住所の作家名が多くみられるが、愛知、江戸の名前も混じる。華林苑蔵。

大沢の池のかたに菊うゑたるをよめる――ひと(一)もとと思ひし菊を大沢の池の底にも誰か植ゑけむ――紀友則(古今和歌集)。古歌は伝統文化の根底にあった。大沢の池は月の名所として知られ、これをもとにした生け花も生まれた。当時の規則からすれば奇想天外の生け方で、陸草(岡草)である白菊を水草のカキツバタの根もとに生け、大沢の池の光景を生花(せいか)で表現する。白菊は池面に映る月を表現する。古流、関本理恩『古流生花口傳秘録』より。安政六年。

伊勢神宮の境外の一社「鏡宮」。五十鈴川と朝熊川の合流地点にある。ご神体は社の下の井戸と思われる。

「天池」のひとつと言える、富山県の立山の「みくりが池」。立山は修験の世界では富士山、白山とならび日本三霊山に数えられた。

ブログ一覧

過去の全記事

- 2025年12月(11)

- 2025年11月(6)

- 2025年10月(5)

- 2025年09月(3)

- 2025年08月(1)

- 2025年07月(2)

- 2025年06月(10)

- 2025年05月(13)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(4)

- 2025年02月(2)

- 2025年01月(5)

- 2024年12月(4)

- 2024年11月(5)

- 2024年10月(3)

- 2024年09月(5)

- 2024年07月(2)

- 2024年06月(5)

- 2024年05月(3)

- 2024年04月(6)

- 2024年03月(7)

- 2024年01月(4)

- 2023年12月(4)

- 2023年11月(6)

- 2023年10月(2)

- 2023年09月(6)

- 2023年08月(3)

- 2023年07月(3)

- 2023年06月(5)

- 2023年05月(6)

- 2023年04月(7)

- 2023年03月(8)

- 2023年02月(2)

- 2023年01月(9)

- 2022年12月(3)

- 2022年11月(4)

- 2022年10月(6)

- 2022年09月(2)

- 2022年08月(3)

- 2022年07月(1)

- 2022年06月(12)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(2)

- 2022年03月(4)

- 2022年02月(2)

- 2022年01月(4)

- 2021年12月(4)

- 2021年11月(6)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(3)

- 2021年08月(5)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(11)

- 2021年05月(16)

- 2021年04月(2)

- 2019年08月(1)