華林苑 花日記

2025年09月18日(木) 華林苑 花日記空遠く 響き渡せる 雷の 厳かに鳴る ときを告げつつ

( 未明の かみなり ) 華 林

--- そらとほく ひびきわたせる かみなりの おごそかになる ときをつげつつ

神鳴りの 陰陽と鳴りぬ 呼応して しばしは止まじ 美しきとき

2025年09月15日(月) 華林のブログ

江戸の霊的文化と天海 その二 徳川家康の精神性

江戸・東京の霊的構造 その27 -- 武蔵の国の中の〝ヤマト〟

江戸時代のはじめ、徳川家康、秀忠、家光の三代の将軍にふかく帰依された僧・天海は、一〇八歳まで生きたとされます。黒衣の宰相とよばれるほどの大きな影響力をもち、じつに多くの事績を残しました。とくに江戸の街は天海の構想によってつくられた部分が非常に多く、それは今日の東京の霊的骨格にも色濃く残っているといえます。

東京には、古典的とも感じさせる場所が数多くあります。新宿や渋谷などの駅周辺、六本木などなど、賑わいに満ちた場所や流行の先端をゆくスポットがあるいっぽうで、上野を中心としたエリア、山手線の内側の随所に〝江戸〟を感じさせる場所があります。インバウンドでにぎわう浅草は観音信仰の古刹の門前町で、そこから隅田川を渡って向島のほうへ向かうといわゆる隅田川七福神があり、古い歴史を持つ牛嶋神社など、情緒に満ちた地域となっています。そういったスポットの近くに近代的なビル群があるという構図が、今日の東京のほんとうの強さかもしれません。

そこにはたんなる〝江戸〟が残っているのではなく、平安時代の「伊勢物語」にも登場する場所です。また同じ平安時代の僧、円仁の足跡もあり、今日の埋め立てが進んだ状況とはかなり違う、海に突き出す岬のような地形を感じさせる魅力にあふれる場所、川があり、海と岩場が生み出す強い「気」を感じさせる場所だったことでしょう。それは往年の修験者のように全国を遊行する僧たちにとってはとても魅力的な場所だったはずで、寺社などの形でおまつりをする強い動機になったものと思われます。

ほかにも古い文化、とくに寺社の形で江戸よりもはるか昔から点在していた場所は数多くみられます。江戸開幕以降、古びて忘れられていたようなそれらの寺社が復活されたり、機能的な街づくりの結果、全体的な大きな人口の集積がうまれて古来のスポットのあいだを埋め、江戸の街がつくられていったのでした。

ですから、天海の大きな事績は、ときにそういった古い寺社やその痕跡をうまく利用しながら、新たな時代にあった霊的な骨格をつくり上げていったものです。とくに同じ天台宗の大先達である円仁の足跡がこの地にいくつか残っていたことは、大きく幸いしたものと思われます。

さて、徳川家康もまた、ある種の強い感性や哲学をもっていました。家康は晩年に天海に出会い、強く惹かれて帰依してゆくのですが、それ以前にも強い意志をもって江戸の霊的な骨格をつくろうとしています。

家康が江戸城の裏鬼門にあたる芝の地に浄土宗の増上寺を配したことはよく知られますが、平安末期~鎌倉初期の僧・法然にはじまる浄土宗は「ナムアミダブツ」の念仏、つまり声に出して唱えることを重視する宗派で、以前から松平(徳川)家との関りが深かったといわれます。また同じ念仏集団である阿弥衆(こちらは浄土宗ではなく時衆)の文化にも家康は造詣が深かったようで、能の宗家ともいうべき観世太夫の家が火災にあったとき、太夫は失われた書物や口伝を家康に依頼して復元したといわれます。つまり、観世宗家と同じ秘伝の書を家康も持っていたわけです。

能を幕府の式楽=公式の音楽として、五番を間に狂言をはさんで二日通しで開催するなどした家康は、落ち着いた強い幽玄の感性を持っていたのでした。

中世の能の原点、観阿弥や世阿弥はやはり「阿弥」の名前がつく阿弥衆と考えてよく、世阿弥の謡曲集などには阿弥衆らしい文化がちりばめられています。そのやや後では同じ阿弥の名前がついた人たち「同朋衆」が室町八代将軍足利義政の同朋衆として活躍し今日の日本文化の一つの大きな起点をつくったこともよく知られます。こんなところにも、江戸時代の武家文化が室町の文化を理想とする場合が多いことの理由がみられます。

家康、天海とつづく二つの強烈な個性が江戸の街の霊的構造がつくられてゆく大きな原動力となったのでした。

東京・隅田川かいわい、向島にある古い由緒の牛嶋神社。「三輪鳥居」も印象的。

東京・芝の増上寺の境内に、黒本尊で知られる家康由来の安国殿と対峙するように小さな西向観音の堂がある。不思議な魅力で多くの人をひきつける。この石の観音像は鎌倉時代のものといわれ、周辺にまつられていたもの。以前から強い信仰の地であったことが推測される。近くには前方後円墳もある。

江戸以前、室町時代後期の表装かと考えられる軸。絵がらは牡丹。阿弥衆の文化を彷彿とさせる。華林苑蔵。

2025年09月11日(木) 古流の花だより

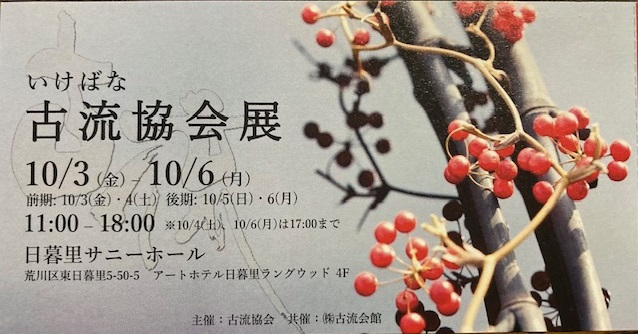

いけばな古流協会展が10月3日(金)~6日(月)に東京・日暮里サニーホールで開催されます。

前期:10月3日・4日、後期10月5日・6日。

入場料は1000円(高校生以下無料)です。

JR日暮里駅 南改札 歩1分 など アートホテル日暮里 ラングウッド4階

ブログ一覧

過去の全記事

- 2026年02月(1)

- 2026年01月(22)

- 2025年12月(10)

- 2025年11月(6)

- 2025年10月(5)

- 2025年09月(3)

- 2025年08月(1)

- 2025年07月(2)

- 2025年06月(10)

- 2025年05月(13)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(4)

- 2025年02月(2)

- 2025年01月(5)

- 2024年12月(4)

- 2024年11月(5)

- 2024年10月(3)

- 2024年09月(5)

- 2024年07月(2)

- 2024年06月(5)

- 2024年05月(3)

- 2024年04月(6)

- 2024年03月(7)

- 2024年01月(4)

- 2023年12月(4)

- 2023年11月(6)

- 2023年10月(2)

- 2023年09月(6)

- 2023年08月(3)

- 2023年07月(3)

- 2023年06月(5)

- 2023年05月(6)

- 2023年04月(7)

- 2023年03月(8)

- 2023年02月(2)

- 2023年01月(9)

- 2022年12月(3)

- 2022年11月(4)

- 2022年10月(6)

- 2022年09月(2)

- 2022年08月(3)

- 2022年07月(1)

- 2022年06月(12)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(2)

- 2022年03月(4)

- 2022年02月(2)

- 2022年01月(4)

- 2021年12月(4)

- 2021年11月(6)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(3)

- 2021年08月(5)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(11)

- 2021年05月(16)

- 2021年04月(2)

- 2019年08月(1)