華林苑 花日記

2023年01月19日(木) 華林苑 花日記北國花展より-1

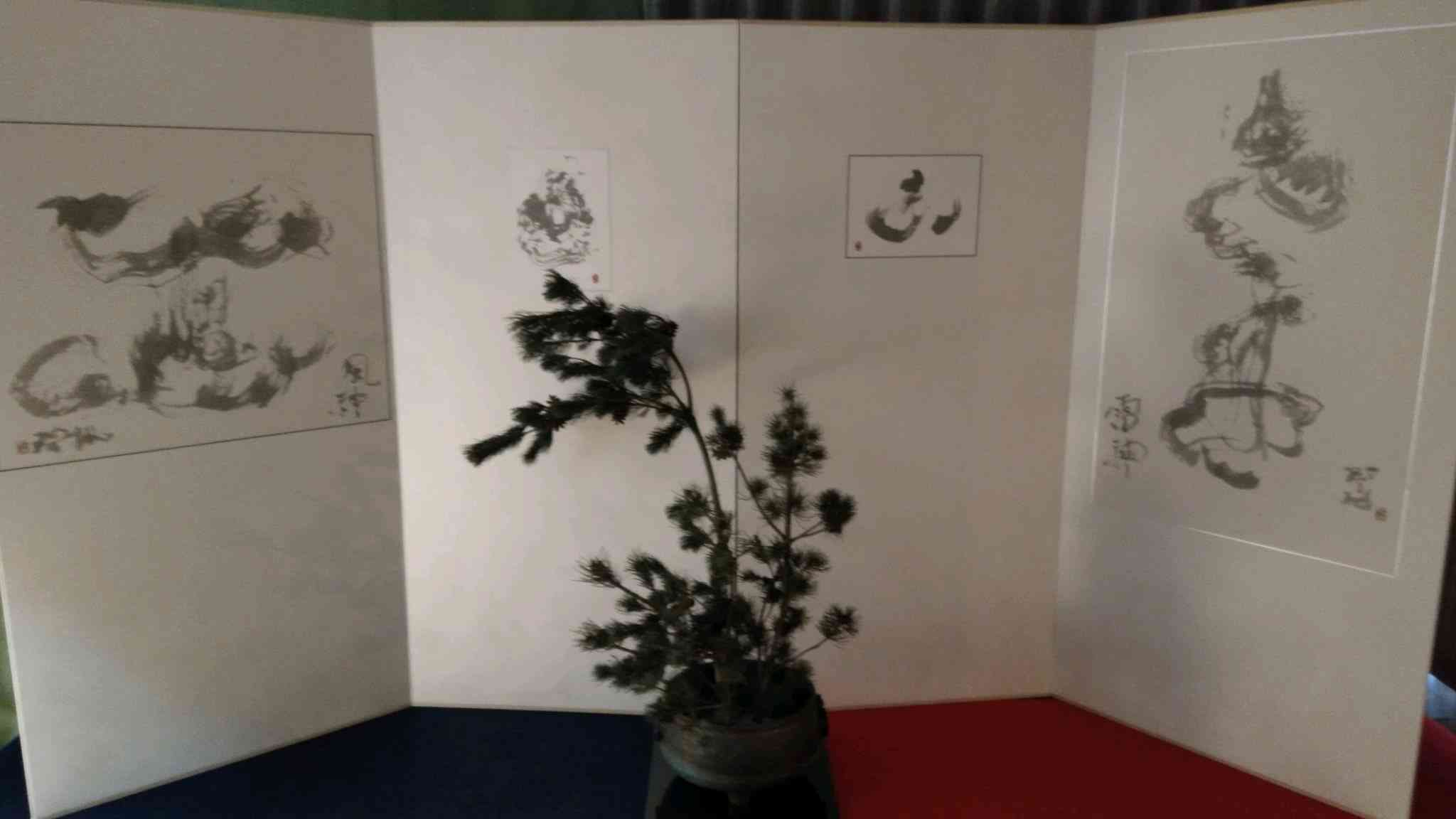

入野月華 「双龍の舞」

彩流華・風の華×二華

椿一色

絵「龍図」 華林 表装 永嶋明

同展は1月22日まで(終了) 金沢市、金沢エムザ

2023年01月19日(木) 華林苑 花日記

北國花展より-2

東 真華 「禮」

彩流華・火の華

レッドウィロー、赤松、シイノキ、椿

中国古代の祭器・尊式の写しの銅器

書「禮」 東真華 表装 永嶋明

同展は1月22日まで、金沢市、金沢エムザ

2023年01月19日(木) 華林苑 花日記

北國花展より-3

土橋白華 彩流華・巳型

月の華、椿一色 火の華、赤松一色

軸「西王母」華林

同展は1月22日まで 金沢市、金沢エムザ

2023年01月11日(水) 華林苑 花日記

北國花展で彩流華と古流の生け花を展示します

1月14日から22日まで金沢エムザ(石川県金沢市)で開催される北國花展で、華林とその門中による彩流華や古流の生け花が何作か展示されます。

写真は昨年11月に金沢の華林苑で開催された華林の芸術展から、華林「風神雷神図屏風と五葉松の彩流華」(同展の作品集やユーチューブは制作中です)

会期は17日までが前期、19日からが後期で大方の作品は入れ替えになります。18日は生け替えのためお休み。(終了しました)

2023年01月04日(水) 華林苑 花日記

お正月に古い白山社の神前に生けました。

2022年10月28日(金) 華林苑 花日記

彩流華・剱の華 東森久華さん

能美市文化祭での作品です。(石川県)

中央はシイノキ(剱の華)、左右に小さくアルストロメリア、ナンバを紅白に。

2022年06月08日(水) 華林苑 花日記

初夏の「直立型応用花」です。

枝はナナカマド、三つ葉ツツジ、マルバノキほか、花はギガンジウム、キョウカノコ、スカビオサ、足もとに八重のドクダミを挿しています。

華林挿。

2022年06月02日(木) 華林苑 花日記

花展の華 5月 金沢市 その5

彩流華 華林

風の華・三華 アスナロ(アテ)、赤松 鉄鋳物三管

剱の華・掌華(小さい花) ツバキ

金神(ミロク)面(陶)/華林(焼成/荒木実)

軸「風神」/華林

2022年06月02日(木) 華林苑 花日記

花展の華 5月 金沢市 その4

彩流華 剱の華 と 掌華 ナツハゼ、アスナロ、アカマツ、ツユクサ(月草)

土橋白華

陶花器舟形、那智黒石樹脂成型

絵「𩵋図」/華林

2022年06月02日(木) 華林苑 花日記

花展の華 5月 金沢市 その3

彩流華 土の華 ツバキ、ほかに花五色

東 真華

陶花器 意匠/華林

書「三本足の蛙」/東 真華

2022年06月02日(木) 華林苑 花日記

花展の華 5月 金沢市 その2

彩流華 剱の華 ツバキ一色

入野月華

陶花器 意匠/華林

書「白鷺」/入野月華

2022年06月02日(木) 華林苑 花日記

花展の華 5月 金沢市 その1

禮華 森川理青

ナツハゼ、ヤマボウシ、赤松、ほか 陶花器 意匠/華林

2022年04月06日(水) 華林苑 花日記

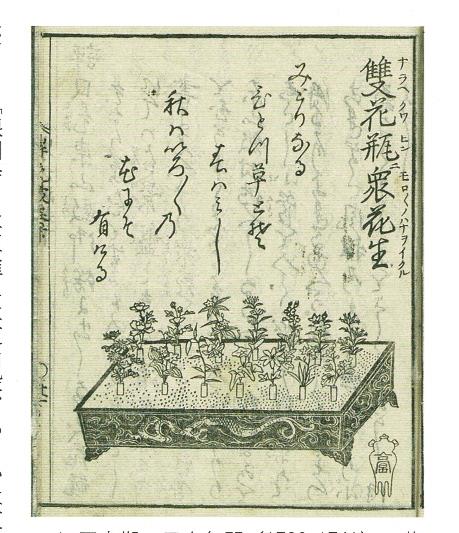

花器の移り変わり

江戸期における花器の好みの移り変わりは、その時代の風潮もあらわしていて興味ぶかいものがあります。

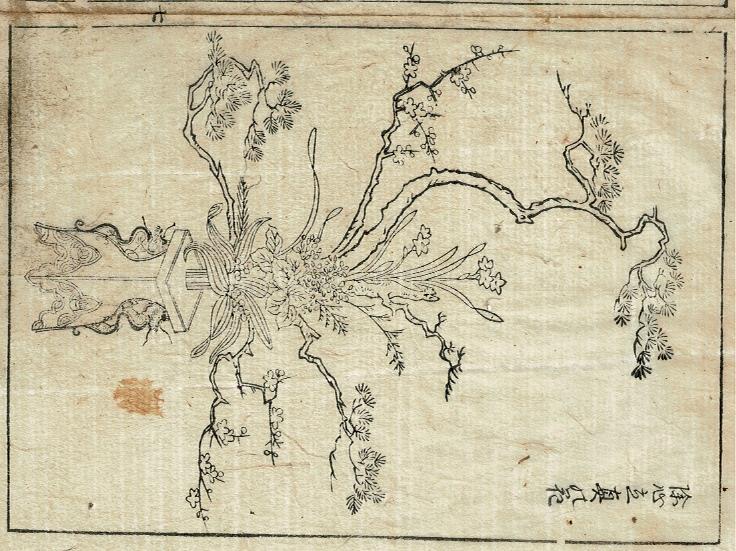

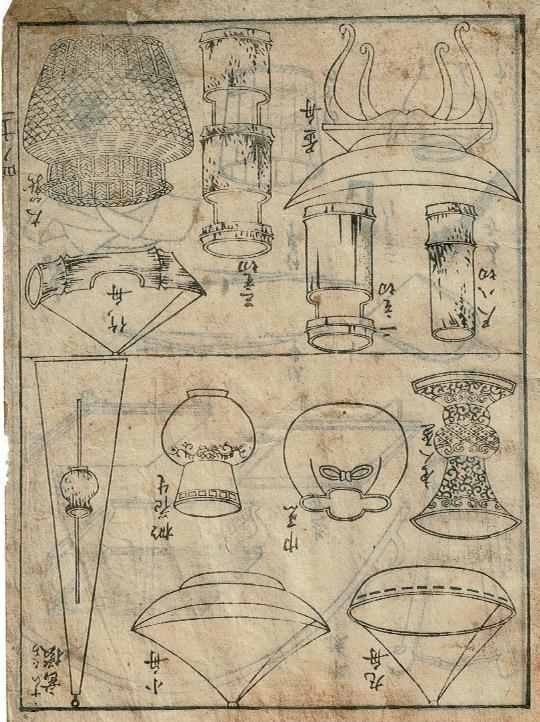

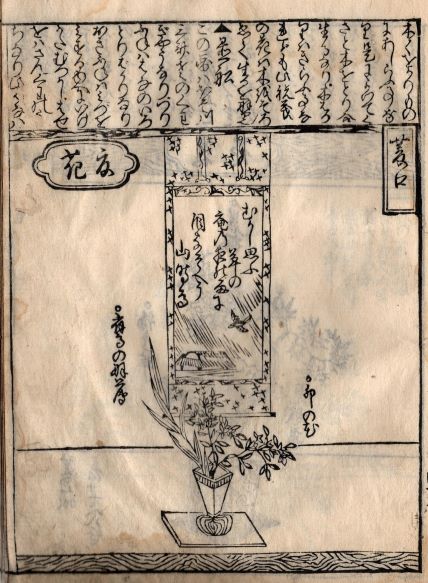

写真は享保五年・1717年の奥付がある『立華道知辺(みちしるべ)大成』のページです。この書は立花の作品図が39点、なげ入れ調のものが4点、ほかに床飾りや道具、その他の図も少なからずあり、解説文だけの頁も多く全部で65頁と、このころのものとしては大部のものです。

享保年間は江戸前期から中期に移るころで、その半世紀後の明和年間には後に一世を風靡する生花(せいか)がぽつぽつとみられ始めます。享保年間は立花が全盛の時代に生花(せいか)の前段階とも言うべき「なげ入れ」が目立ち始めるといったころでしょうか。この「なげ入れ」調の花は、そのころ増えていった床の間・書院や違い棚などの近世の和風空間によくマッチしており、大広間などで生けられた立花とは違う展開をしていったことがよく理解できます。

さて、この書の立花の図39点のうち23点は、花器は立花の古図によくみられる口が広がる形をしており、絵の感じでは唐物ふうの青銅器でしょうか。当時のこの種の青銅器は打ち出しが多かったかもしれませんが自信はありません。残りの9点の立花の図の花器は洒落たものやかなり凝ったもので、青銅ではなく陶磁も混じっているかもしれません。形もかなりバラエティーに富んでおり上の写真もその一点です。砂の物3点にも洒落た器がみられます。また、洒落た器の図は解説文をはさんだ後半にまとめてあり、編集の意図がみられます。

下の写真の花器の図では、上段には青銅や陶磁と思われるものが多く表情は硬め、下段では竹や篭など柔らかい表情のものが目立ちます。他のなげ入れの書もあわせてみると、唐物あるいは唐物風の固い表情のものから、時代とともに柔らかい表情の器が占める割合が多くなっていることが分かります。それと同時に、なげ入れや生花に特有の生け花に詩歌をあわせる形では、漢詩から和歌へと比重が変化していることも分かります。つまり、国風化の流れがみられるのです。

平安時代に経験したような国風化の流れが、生け花の周辺の文化でも江戸時代中期以降ふたたび顕著にみられることは特筆すべきことかもしれません。それは「国学」の隆盛とも軌を一にしています。

『立華道知辺(みちしるべ)大成』から立花の図と花器の一覧。詳細は本文に。前々回にも言及。

2022年03月22日(火) 華林苑 花日記

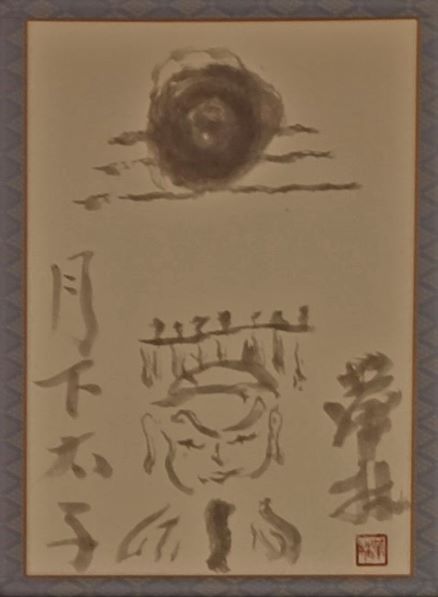

聖徳太子と秦河勝

前回は池坊つまり六角堂=頂法寺についてふれましたが、この華道でよく知られるお寺は聖徳太子にゆかりの古刹であることもよく知られています。その由緒についてはウェブ上などで容易に知ることができるのでここでは触れませんが、その聖徳太子とふかいかかわりがあった人物に秦河勝(はたのかわかつ)がいます。近年ではこの人物に対する関心がおおきな高まりをみせているようです。聖徳太子と秦河勝は文化の深層にあっても表裏一体の関係にあった、そんなふうに言えます。

京都・太秦の弥勒菩薩像でよくしられる広隆寺は秦河勝にゆかりのお寺とされますが、地名の太秦(うずまさ)もまた『秦』の字がもちいられ、秦氏に強いつながりがあった地域なのでしょう。ちなみに、『太』のほうの漢字も本来は「ウズ」とは読めず、渦=ウズが貴い、の意から来たよみとされます。記紀では「貴」もまた「ウズ」とよませています。貴・太をウズとよませるのは万葉集や記紀が成立する古い時代にはじまると考えられるでしょう。ちなみに、作家の岡本太郎が注目した縄文土器の渦巻紋が、具体的に「渦=貴い」を視覚化して理解するのにはよさそうです。(「太」は太一や太白、太陽、太陰など、古くは非常に貴いものに用いられた字)

世阿弥が秦河勝を能の祖とした話は有名ですが、そこでは芸道全般の祖というニュアンスで語っています。世阿弥は『阿弥衆=時衆』とされることがありますが、その謡曲集(金島書など)には阿弥衆ならではの内容がみられ、やはり阿弥系の文化の系列とみるのが自然でしょう。

世阿弥からくだること半世紀前後、日本の床飾りや生け花の原点とされる室町時代の東山文化の担い手がやはり阿弥衆(同朋衆)でした。そんな観点からみると、中世の阿弥衆(時衆)が強い哲学を持って日本の文化をリードしていった、そんなふうにみることができます。それはその時代=中世では「武家文化」とよぶことができます。

そして阿弥系の文化の原点といえば、阿弥衆の祖、一遍上人に求められます。

一遍上人の伝承では熊野に参籠して熊野権現の啓示を受けるのがクライマックスと言えますが、聖徳太子の墓所にも参籠しています。一遍上人絵伝では、細部は違っても太子の墓所は今日の姿をはっきりと重ね合わせることができ、尋ねたことがある人にはちょっとした感動を呼びそうな場面です。

深層の部分では、生け花を含む日本の芸道の一つの流れの精神的なルーツが、阿弥衆をとおして、あるいは寺院の歴史などをとおしてさまざまに聖徳太子に、秦河勝に結びついてゆきます。さらにそこには、謎に満ちた聖徳太子の存在や天智・天武天皇の時代に激変した日本の文化など、驚くべき歴史の真実が隠されているように思われます。

『十五夜・太子図』/華林画

大阪府太子町の聖徳太子墓所。(叡福寺北古墳)

註)阿弥衆・時衆は研究者にとって非常に魅力的なテーマのようだが、見解も分かれているようだ。私見では、中世・室町時代までの時衆・阿弥衆は不思議な文化をもち、芸道文化に長けた不思議な人々のネットワークだったと考える。僧侶と芸道者、文化人は今日のように明瞭に区分できるものではなかった。神仏混交でもあり、今日的な宗教の概念で考えることはできない。また時衆による踊念仏が盆踊りのルーツといわれている。

註)聖徳太子信仰は今日でも天台宗や浄土真宗など複数の宗派に強くみられ、真言宗の祖・空海にも聖徳太子にまつわる逸話が数多く見られる。

2022年03月09日(水) 華林苑 花日記

立花の出版事情

華林苑には江戸時代などの立花(りっか)の版行本や巻物もあります。元禄のころから明治中期まで長い期間のものがあり、需要が続いていたものと思われます。とくに元禄や享保など比較的早い時期のものが多いように思われます。つまりは、「なげ入れ」や「生花=せいか」が流行する前の時代に、より需要が多かったということでしょうか。(サンプル数が少ないので一般に言われる歴史と照らし合わせての話ですが)

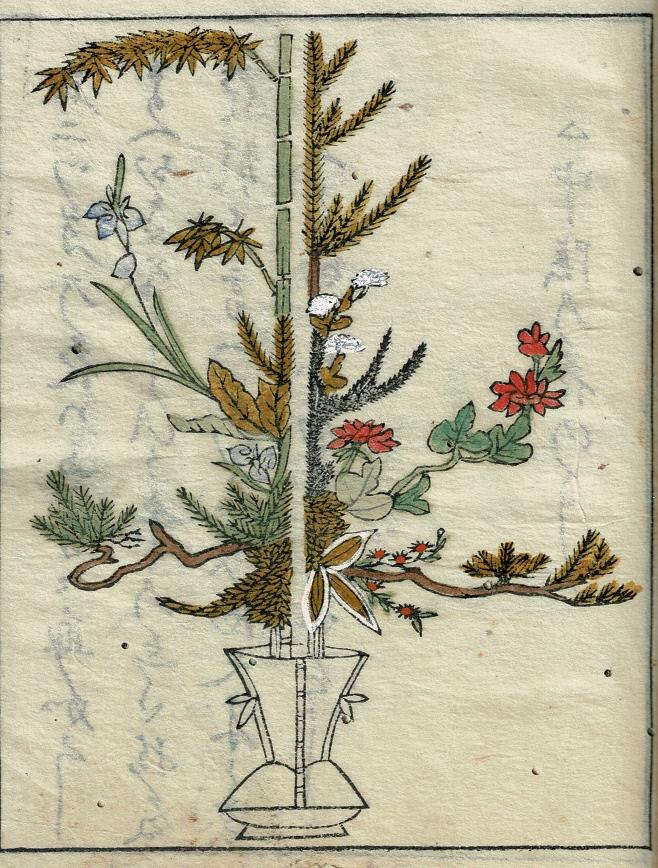

元禄二年・一六八九の奥付がある『立華和要集』は現在のB六判ていどの小さな本ですが、作品図には四~六色と思われる彩色がなされ、出版物の彩色としてはかなり早期のものと思われます。ただ、絵の具の質がいいのでしょう、早い時期の彩色は色あせずに今日まで残っているものが多いようです。和要集のタイトルは、他の分野でも似た題名の本があるので流行りだったのかもしれません。

立花の書には著者名がないものが多く、出版社=書店名だけが記されています。市中の人々のなかで広がりを見せた立花の隆盛の実情をかいま見ることができます。そしてこの書には出版社名もありません。著者のものと思われる印だけがみられます。

享保五年・一七一七年の奥付がある『立華道知辺(みちしるべ)大成』は現在のA5判ていどでやや大きく、『摂津書肆 伊丹屋○○』の奥付がみられますが、やはり著者名はどこにもみられないようです。こちらは単色刷ですが解説文も多く、違い棚などの飾り付けや花器、三つ具足その他のさまざまな道具の図も豊富にみられ、そこには「なげ入れ」ふうの花もあり、かなり踏み込んだ内容となっています。ちなみに、この書肆の名前はネットで調べても登場せず、似た名前は天明年間にようやく登場しています。

明治期の本も少なからずあるのは、花店や門徒が「報恩講」などの宗教行事のさいに仏前に生けるためのテキストであった場合が多いのでしょう。家元制度が徳川幕府の文教政策として定着するのは江戸時代中期で、それ以前に一般に広くなされていた立花は特定の流派のものではありませんでした。後に立花以外の花で「流派」を〝旗揚げ〟する家元たちの多くが、同時に立花もたしなんでいたものと思われます。今日では立花といえば特定の流派を想起する人も多いようですが、単一の流派にとどまるものではなく、複数の流派で生けられています。そのなかでも、「池坊」(六角堂=頂法寺、天台宗系の寺院)の僧侶が名手として、複数の名前が歴史上、知られています。

『立華和要集』元禄二年・一六八九の一頁。松と竹を並立させて真(身)としている。五~六色で彩色している。

2022年02月23日(水) 華林苑 花日記

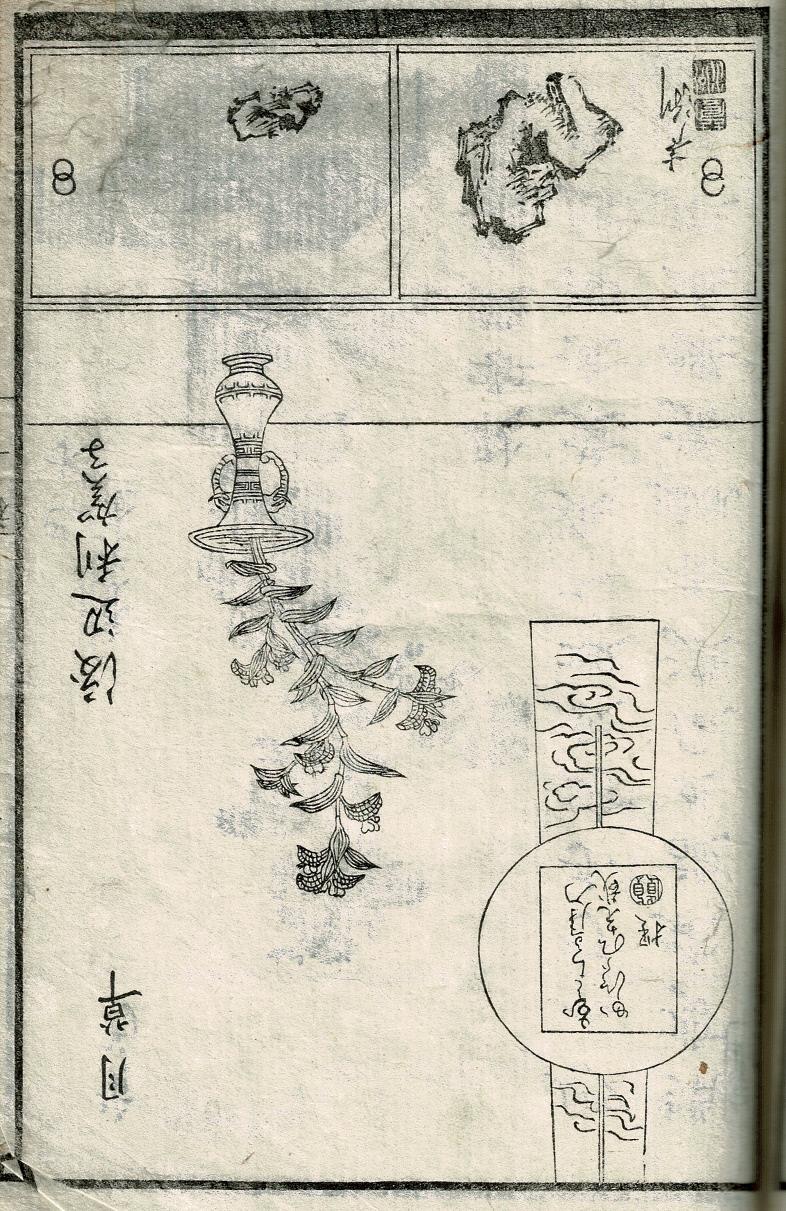

「月草」

ツユクサは今日ではあまり生け花にもちいることはありませんが、江戸の書には生けられた図があります。今日でも生けてみるといいかもしれません、小さな花には強い魅力があり、水揚げも悪くありません。

さて、ツユクサ(露草)はかつては「月草」と表記されました。江戸時代にその表記がみられますから、明治でもあるていどはそうかもしれません。そしてはるかに古く、万葉集でも月草と書かれます。古くから印象的な草花だったのですね。

一般的に考えると月草は「つきくさ」と発音したと思いがちですが、若干の疑問も残ります。万葉集の時代の言葉の読み方は不明な場合が多く、現代的なセンスで解釈すると大きな間違いをしてしまいます。たとえばカキツバタの名前の由来が「かき付け花」とされたことがありますが、かなり無理な解釈です。現代語と古代語の語感を混同してしまったのでしょう。「垣津旗」つまり垣根のように生える葉群に掲げられる旗のような花、と考えるのが上古の語感に沿っています。旗(幡)は高貴なものでした。

また、「ついたち」は「月立ち」が訛ったもの、というのが大方の言語学者の見解のようですが、実際に「つきたち」と記された例はないそうです。「ついたち=朔」は古代では非常に重要な言葉だったと考えられますが、記紀・万葉の時代にすでに発音が変わっていたとすれば、そこには不自然さが感じられます。

話を「月草」に戻すと、もともと「つゆくさ」あるいはそれに似た発音をしていた、と考えることもできそうです。「ついたち」も、「つきたち」から変化したのではなくて、もともと「ついたち」などと発音していた可能性があるのです。ならば、「ついたち」「つゆくさ」の「い」「ゆ」はともにヤ行であり、「い」はyiだった、と推論することもできそうです。

また簡便にカタカナで表記すれば、チャンドラ(インド)、チャイナ(中国)も「月(月氏)」を語源とする言葉と言われます。アジアの文化圏で「チャ…」の発音が日本では「ツ…」になったと考えるのも不自然ではありません。

日本は言霊の国です。生け花も飾った古代の「人麻呂影供」は一面では歌聖・柿本人麻呂を祀る儀式でもあり、言葉の発音は和歌のみならず生け花をはじめ多くの芸道で非常に重要なものでした。そして古来の最大の関心事のひとつである「月」の発音がいかなるものであったのか、興味は尽きません。

写真は以前にも掲載したツユクサのいけばな。華林苑にて。

図は江戸後期の松月堂古流の書の一頁。『月草』とありツユクサのこと。生花(せいか)に生けている。この流派では江戸時代にすでに分派(複数の家元)があったようにも思われるが、それが事実ならかなり珍しいことかもしれない。この書の門弟は、作家名などから公家の子女も多かったと考えられる。

2022年02月04日(金) 華林苑 花日記

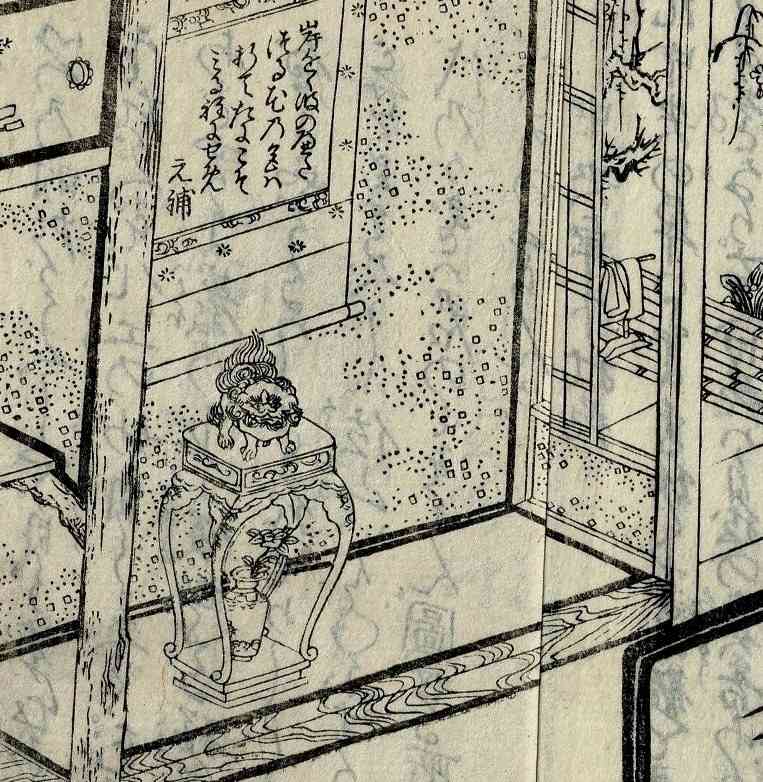

卓(しょく)に椿一花

古代の神楽歌に「かぐわしきサカキ葉」という表現がでてきます。かぐわしい、は「香しい」で、香りがよいことをいいます。

ただ、これを現代的な感覚で「良い香り」と受け取るのはやや拙速で、生気が満ちる樹木のすがすがしい香り、ということで、ひるがえって、生き生きとした樹木のありようを「香しい」とも表現しました。おおかたの場合、これは杉や椿などの常緑樹を指します。サカキ葉のサカキは今は「榊」ですが、本来は「栄木」で常緑の照葉一般をさしました。

奈良の「香具山」の名前もこの意味からきていると言われます。香具山は小さな山ですが今でも霊山として敬われ、杉などの照葉の樹木が生い茂って山全体が森になっています。鹿島神宮で有名な茨城県の鹿島の地も古い名前は「香島」で、広大な岬に椿その他の常緑樹が生い茂り、生気に満ちた場所です。

さて、東山文化由来などとして江戸時代に受け継がれる「卓に椿一花」の生け方があります。江戸期にはもっとも好まれた生け方だったといえます。足利義政が銀閣寺で生けた、という図が好まれ、同時代の他のおおかたの故事が現在の銀閣寺の横にかつてあった大きな「会所」を舞台としたと考えられるのに対し、こちらは現在でものこる銀閣の建物が舞台となっており、そのぶん親しみやすいのかもしれません。

さて、卓(しょく)はほんらい香炉などを置くものです。そこに椿一輪を生けるのには、強い主張や文化があります。野生の植物にまさる「香り」はない、という哲学です。そして「香しい」常緑樹の代表格を椿としているのです。もちろんそれは、千利休が好んだように野生のヤブツバキでなければならないでしょう。

卓に椿一枝をいけたとき、それは香炉にまさる香り、として生けます。もちろん一枝ではなかなか香りを感じることはできませんから象徴的な意味としてあるわけですが、卓ほんらいの用途も考慮して香炉を上段、椿を下に生けるときは、香炉に香は焚かず灰だけを入れておくようにと記されます。「香しい」の意味がまだ生きていた時代の素晴らしい文化といえます。

『抛入岸之波』=なげいれきしのなみ・元文年間(1736-1741) 釣雪野叟より、卓に椿一花の図。(部分) 上の香炉には香は焚かない、という説明が前ページにある。ここではとくに銀閣寺という設定はないが、江戸時代には多くの流派がこれを銀閣寺における故事として、同様の図を描いた。

2022年01月20日(木) 華林苑 花日記

花展の作品 - 熊野の山の神

2022年1月15日~23日に金沢市の金沢エムザで開催の北國花展での作品です。

1ブースに2作品を生けていますが、そのうちの彩流華です。

絵は「熊野の山の神」で華林作、額装は永嶋明さま、昨年秋の熊野遊行の直後の作品。

華は彩流華・剱(金)の華、花材は椿一色、華林挿。

2022年01月04日(火) 華林苑 花日記

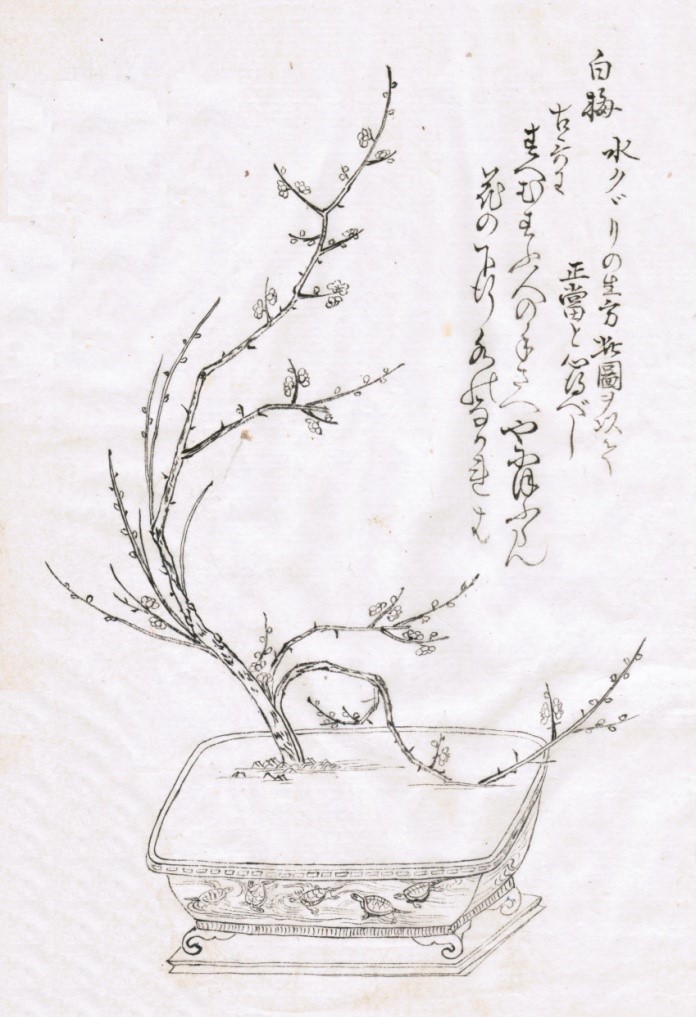

水くぐりの梅

「水くぐりの梅」は江戸期の文人、芸術家にとって魅力的なテーマでした。梅の枝が下がって川の流れをくぐり、また上へ昇る、という構図です。МОA美術館所蔵の尾形光琳『紅白梅図屏風』はまさにこのテーマを描いています。

紅白の梅を川の左右に配置し、白梅の枝が川の流れをかすめるように下がってまた上方へ向かいます。向かって右に紅、左に白、また川の流れをかすめるのが白の梅、という構図が恐ろしいまでの緊張感あふれる美しさをみせています。

じつはこの「色」と「水」の配置は古来の陰陽五行の哲学に拠っています。京都の豪商の家に生まれ、いわば放蕩の挙句に画業に専念した光琳は、この「放蕩」の時期に多くのことを学んだとも考えられます。

当時の文化人の素養をみるうえでよく引き合いに出されるのが『和漢三才図会』です。これはアジア古来の哲学や地誌、有職故実、風俗などあらゆる分野を網羅した百科事典のようなものですが、これを一人で著した寺島良安は江戸中期の大坂の民間人の医師です。復刻版もあり現在でも簡単にみることができるこの書は、当時の文化人が如何に博識であったかを示しています。いっぽうで、多くの文化人、芸道者たちのあいだにはかなりの交流があったことが近年知られるようになっています。京都に生まれ後に江戸の街にも住み、晩年は京都へ戻った光琳が、古来の和歌や伝統・哲学をよく知り、それにもとづいて絵画などを制作したという事実が各作品をみるとよく分かります。

江戸時代中期に、立花に代わる生け花『なげ入れ』を確立させてかなり存在感があったと思われる入江玉蟾の版行本『挿花千筋の麓』には、この『水くぐりの梅』をテーマに梅の枝が水盤の水をくぐるなげ入れの絵が掲載されています。そこには平経章・後拾遺集「末むすぶ人の手さへや匂ふらん梅の下ゆく水の流れは」の古歌がそえられていますが、何がきっかけだったのでしょうか、この歌は当時よく知られていたようです。

図はそれから百年強をへた幕末に、古流の四代家元とされる関本理恩が版行予定ではたせなかった自筆の書『秀花図式』にある「水くぐりの梅」の図です。同じ和歌が記されています。ここでは、「なげ入れ」から発展して「生花(せいか)」の図となっています。このように、江戸後期には一世を風靡した生花(せいか)の各流ではこのテーマを好む例がいくらか見られるようです。

古流の四代家元・関本理恩の未刊行に終わった『秀花図式』のなかの「梅の水くぐり」の図。「白梅」と指定されている。下がる梅の枝は水の下までくぐってもいいし、水面に近づきながら水に入らなくてもいい、と伝承される。言うまでもなく梅は古来、強い文化を持つ木。香りも愛でられ、和製漢字の「匂」は「勻・イン、キン」から来ていると考えられるが、匂と勻には若干のニュアンスの違いがあるのが興味深い。この違いの理由には五行特有の哲学と日本的な文化土壌があると思われる。和歌は男女の契りを雅に表現しながら、いっぽうで「水」によるミソギやムスビといった重いテーマを隠していることが、この和歌が多くの芸道者たちの心をとらえた理由だろうか。

2021年12月02日(木) 華林苑 花日記

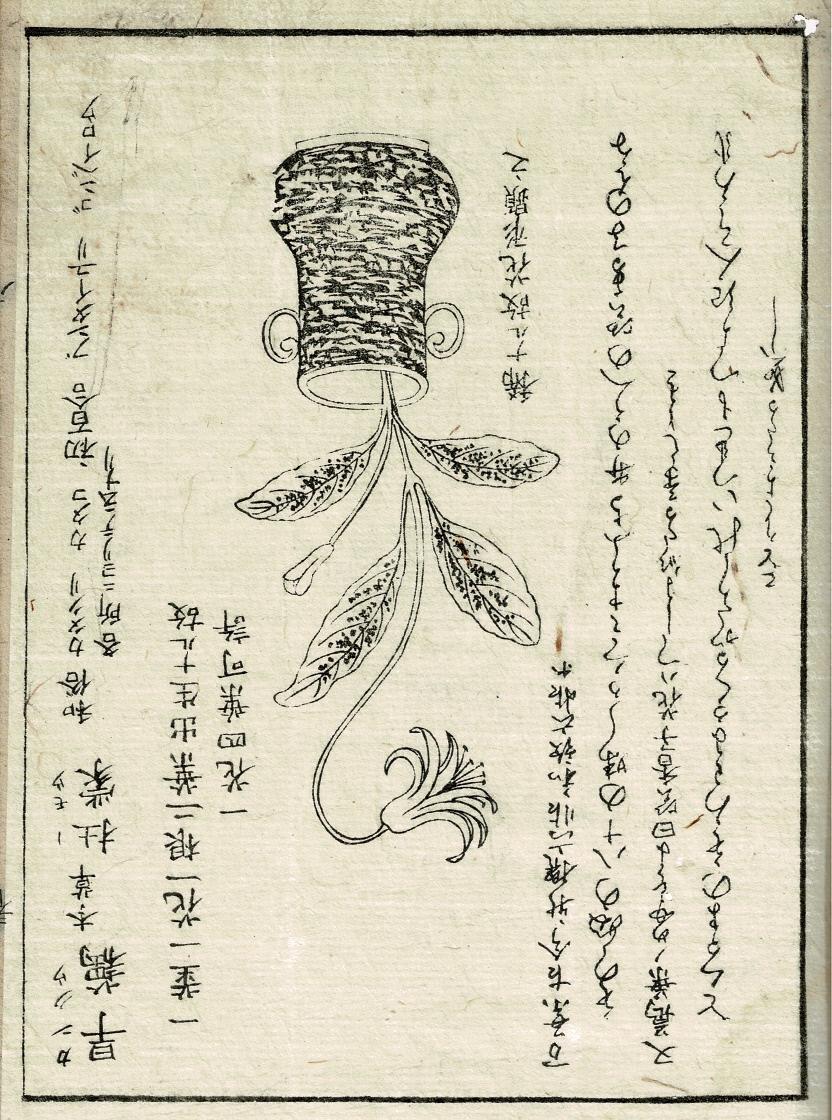

カタクリの図にみる「出生(しゅっしょう)」の意識

… 江戸期の生け花の『哲学』

前にもご紹介した『挿花直枝芳』(入江玉蟾選、明和六年一七六八)の奥付がある板行本の「春」の部の一頁です。

『生花(せいか)』が爆発的に広がる前夜の、初期の生花の書です。一世を風靡した立花にくらべると大きく趣が違うので茶花と受け取られる場合もありますが、茶室の花ではなく床の間などの生け花の新たな潮流です。

この絵はカタカゴつまりカタクリの花で、万葉集の大伴家持の歌に「堅香子」として登場するのは良く知られます。絵にそえられている二首のうち右の和歌がそれです。家持が越中守として国府(現・富山県高岡市伏木、海岸に近い丘陵地)で詠んだものとされますが、今でも国府の跡とされるあたりには杉木立のなかにカタクリの群生がみられます。自然が破壊される度合いが少ない北陸ならではの風雅といえます。

古代の国司は漢詩や和歌が必須の教養だったようです。近年では天智・天武・持統天皇の時代に大きな政変があったという見解が優勢のようですが、大伴氏はそれ以前からの名族で、新着の中国文化の漢詩よりも古来のヤマト言葉の和歌に秀でていたと考えることができそうです。それはヤマト言葉の「言霊」の哲学で、和歌が非日常の世界で強い言葉の呪力を発揮するツールという思考は、のちの平安末期以降の藤原定家にはじまる和歌の流れとは対極にあります。

後世、ヤマトの文化を追い求めた江戸の国学者たちは、藤原定家以降主流となった和歌や文化の潮流を非難しています。万葉集の時代には厳密に守られていたと考えられる「発音」と三十一音の伝統が、藤原定家の新たな和歌文化の提唱によって破壊されてしまった、との主張です。それは、武家文化と貴族文化の本質にかかわる問題ともいえます。

さて、絵のタイトルと説明の部分には、カタクリの漢名や異称をあげています。カタクリの絵は、残念ながら必ずしも忠実に写生したものとは言い難い点があります。ただ、一つの茎に二枚の葉が付いているのが「出生」なので、二花を生けて葉の総数が四枚であることも許される、と説明している点には注目されます。

『器が「陰」なので、そこに挿す花や枝・葉の総数は「陽」数字、つまり奇数でなければならない』という哲学と整合性がないため、ここではあえて付記しているわけです。(ただし、「二」は古い哲学では奇数とも偶数ともとるので、生け花の数字では二は許される)逆にいえば、花や枝・葉数は陽数字=奇数でなければならない、という考え方はその時代には定着していた、ということも窺えます。奇数偶数の哲学を優先するか、出生(個性、ただし深い意味で使われる)を優先するか、確かに難しい問題です。生け花理論と、それにもとづく実際の作品の美しさ・感動が一致することが、何より求められるでしょう。

和歌は「もののふの 八十(やそ)をとめらが 汲くみまがふ 寺井の上の かたかごの花」などと訓まれる、よく知られるものです。ちなみに、「もののふ」は後世には「武士」とも書きますが、古くは「物部」と書きます。物部氏は、大伴氏などとともに古代史の鍵を握る氏族・職掌と考えられており、その祖はニギハヤヒノミコト、すなわち大国主、大物主などと呼ばれる神です。〝ニギハヤヒ〟の正式な名前はアマテラスと似ており、非常に複雑な日本の神まつりの事情を示唆しています。

2021年11月16日(火) 華林苑 花日記

人麻呂の代表作と「三艘舟」の生け花

江戸期の「軸と花」の系譜……

江戸後期には、生け花の流派では『西の未生流、東の古流』といわれるほど江戸の町では古流の生花(せいか)がさかんでした。江戸時代中期、幕府の文教政策として「家元」制度が生まれ、江戸期には一流派に一家元のみが存在しましたが、明治維新の騒乱期のなかでとくに江戸の武家文化は壊滅状態になり、その復興は明治の遅い時期まで待たなければなりませんでした。能もまた同じような途をたどっています。

今日では古流の四代家元に数えられる関本理恩は関西に生まれ、江戸にうつり三代家元関本理遊にその才をかわれ養子となりました。その生き生きとした魅力に多くの門弟が集った三代理遊の生け花に対し、四代理恩は体系づけて伝書をつくるとともに、その根底にあった陰陽五行や天地人の哲学をさまざまに文書化し発展させました。

三代理遊のとき家元と門弟の作品図が何冊か板行されています。和歌、陰陽五行、茶道、有職故実など広い知識をもつ四代理恩は嘉永六年(一八五三)一日百瓶生之図として『古流生花松の志津玖』を板行、巻末には門弟などの和歌を多数載せています。この本は今日でも少なからず存在しているようです。各頁の作品図に和歌はなく巻末などにまとめて和歌・漢詩を入れる体裁は、当時の定形の一つだったようです。

その奥付には以降の出版予定が記され、『生花道具図式』『生花桜の志津玖』など八冊の書名があげられていますが、幕末の動乱期となりいずれも果たせませんでした。幸いなことに多くの原稿は完成形で遺され、版木の制作にとりかかったものもあります。また、後世に古流の「伝書」として普及したものの元本となる具体的な図や解説が数多く遺され、興味ぶかいものとなっています。

そんな出版に至らなかった書のなかで、『生花桜の志津玖』では柿本人麿呂の「ほのほのと明石の浦の朝霧に島隠れ行く舟をしそ思ふ」を足利義政と同朋衆の故事とともに記し、その軸のまえに三つの唐物の舟を置き花を生けた図を載せています。

『桜の志津玖』は分かりやすい書でありながら「足利義政の荘厳図」をきちんと載せるなど重厚なつくりになっており、国学者ともいえる理恩らしい古来の重厚な和歌の選択や深い世界観がみられます。またその詳細な解説書でもある『瓶中抄』も遺りますが、こちらは出版というよりは秘伝書として書かれたふしがあります。

さて、「ほのほのと … 」の歌は伝人麿呂作とされながら文句なしに人麿呂の代表作として常に取り上げられる不思議な歌で、その内容にも、また三十一音の響きにも独特の強い、ときに不気味とも思える力があります。総じて柿本人麿呂の歌は音に力があり、歌聖とよばれたことが納得できます。中世の和歌・連歌の会では菅原道真像がかざられ、道真像がかざられる以前には人麿呂像のお軸がかけられその前に花と灯明が置かれました。(華林)

『櫻の志津玖』より「三艘舟の生方」。唐物の舟を三艘ならべ梅、柳、タンポポを生ける。同書は古流の江戸期最後の家元関本理恩の未刊行本。著述は幕末ごろにかけて。「生花(せいか)」の花型は、前回まで取り上げた「なげ入れ」から発展的に江戸中期~後期に確立していった。古流にかぎらず生花の流儀では、陰陽五行・天円地方などのアジア古来の哲学を根拠とする場合が多い。立花の行き過ぎた装飾性を否定する意識もみられる。また生花の花型の確立には花材を花器のフチから離れた場所にやや傾斜して立てることができる「木密(こみ)」の発案も大きな力があったと思われる。

2021年10月31日(日) 華林苑 花日記

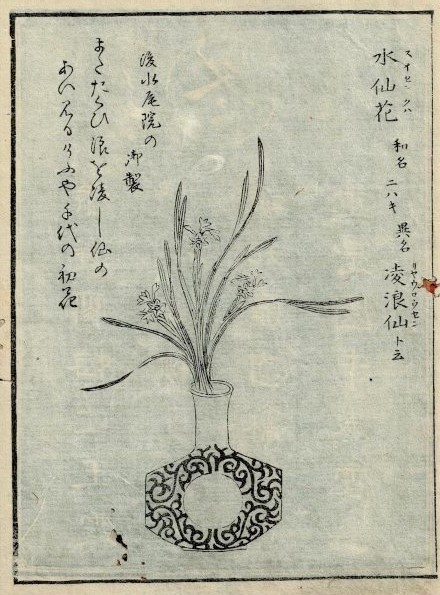

江戸中期の〝なげ入れ〟図と水仙の和歌

またたくひ 浪(なみ)を凌(しのぎ)し 水仙の あひ見るけふや 千代の初花

『挿花直枝芳』は『生花百競』という名前でもよばれる「なげ入れ」から初期の生花(せいか)へ移り変わるころの書です。「千家新流」という流名を冠し、入江玉蟾が選者となる江戸中期、明和六年の奥付がある板行本です。版元に名を連ねるのは京都、大坂、江戸の6者で、上方から江戸へと文化の中心が移り変わる時期であることがリアルに分かります。詳細は専門家に譲るとしても、幕府の文教政策である家元制度や「流派」がまだそれほど浸透、定着していないころかと思われます。

その第四巻の「冬の部」の巻頭をかざるのがこのページ。和歌や立花の往年の大スター、後水尾院を登場させています。

後水尾院は膨大な数の和歌を残し立花にも堪能で、公家、大名、僧侶などをまき込んで「寛永文化サロン」を主宰したことはよく知られます。同時に、武家=徳川幕府の権威が禁中、公家を上まわってゆく時代で、「サロン」を主宰するなど精力的に活動した背景にはそんな事情もあったと思われます。立花に熱中しすぎて歯が悪くなった、いやそれは和歌に熱中し過ぎたからだ、といったエピソードも有名です。

ここに掲載したページの和歌をかんたんに解説してみますと、「またたくひ」は「またたく火」、平安後期の法華経にまつわる和歌にいくらか登場しているようで、仏前の灯明のゆらぐ様子から人の命のはかなさ、あやうさ、などを表現した語句かと思われます。近世ごろにはいくぶんニュアンスが記号化しているのかもしれません。水仙はほんらい海風の厳しい岩場に生えますが、荒い波が来る岩場のあやうさ、という意味での「またたくひ」の用例は江戸期にはほかにもみられます。

続く「波を凌ぎし水仙の」では、実際には「仙」の前に「水」の文字はみられません。「し」と読めますが、思文閣出版・花道古書集成第三巻に所収の同書のコピーでは、ここに掲載したものと同じ板の本とみられますが、「仙」のまえの「し」に何か加筆したような跡があり、所有者がやはりそのことが気になって修正したのかもしれません。あるいは、浪と凌の字を繰り返す意味の記号「ゝ」で凌浪仙=スイセンと読ませるのでしょうか、いずれにせよ写本時や板刻時の誤りの可能性もあります。

水仙花の異名は凌浪仙、と但し書きにあり、波(浪)を凌ぐ花(仙)、という名前を洒落てそのまま和歌に取り入れたつくりになっています。「あい見る今日や千代の初花」というお目出度い言葉で結ばれているので、この書では冬の部でありながら、和歌は初春の歌として詠まれたものかと思われます。(ほんらいはお正月なら春の部です)

染付けの洒落た姿の陶器が印象的で、この時期の「なげ入れ」に特徴的な、生け口の片方に寄せかけて生けている点にも留意したいものです。 (華林/東真華記)

2021年10月17日(日) 華林苑 花日記

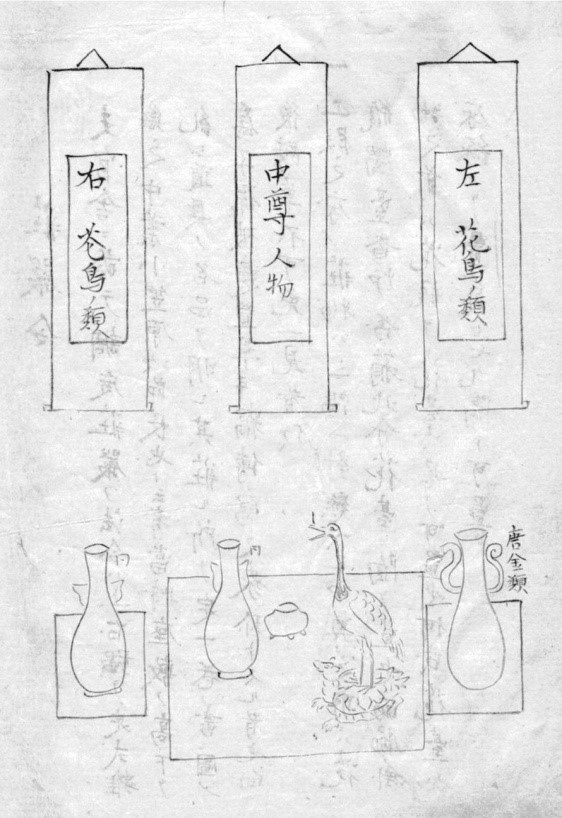

軸と花、床の間の配置

今日では、書物の類は印刷されて出版されたものに信憑性があると思われがちです。しかし、かつては大切なものは手書きで写されて、出版されたものは気軽なもの、と考えられがちでした。たとえば東京の地名などでも、出版された『江戸名所図会』の説明と幕府の調査資料『御府内備考』では明らかに食い違う場合がみられ、明らかに後者に信憑性が感じられます。出版された版木でも何度も修正されたものも多く、出版文化がまだ始まったばかりのこの時期の実情を物語っています。

というわけで、生け花や床飾り、あるいは和歌や有職故実、陰陽五行など古来の哲学書でも、重要なものは筆写や聞き書きで伝えられていきました。とくに貴重な本を借りて書き写すという作業は、芸道や学問の世界では必須の作業でした。木版刷りで出版されるということは、その文化が大都市を中心に市民にあるていど浸透してゆく時期ということもできそうです。そして出版はあくまでも民間の経済行為なので、市民に受ける本・売れる本として経済性を優先して面白おかしく、また余計なコストをかけないようにして制作されることも少なくなかったと考えられます。もっとも、それは江戸期にかぎられたことではなく、現在にいたるまで変わらない側面かもしれませんが。

そんなわけで、古い筆写本はコアの部分の文化の重要な参考資料となります。ただ、注意も必要です。

床飾りについては『君台観左右帳記』がよく知られますが、やはり筆写されたものが複数残されているようで原本はないとされます。これは武家文化ではバイブルのように考えられた室町・東山文化の同朋衆の床飾りの記録ですが、原本が書かれたとされる時代は東山文化の盛りの時代からはやや後で、写本のみが残されるということも考えあわせれば、百パーセント当時の考え方を伝えているということに異論も生じると考えられます。

写真は、華林苑に伝わる『荘厳令』の一ページです。筆写本の類です。江戸期のものと思われます。内容は床飾りの法則で、武家屋敷を念頭においているのでしょうか、興味深いのは「一の間」と「二の間」で陰陽の配置が逆になっているところです。(ここでは詳細な解説は省略します)これを所蔵していた人は『太極図説』などの陰陽五行の書も持っており、その哲学と床飾りの関係を理解していた可能性が高いと考えられます。このようにして、複数の蔵書を見くらべることで、一書を妄信した場合に起こりがちな片寄った見解を避けることができます。(華林)

【お詫びと訂正】前回の烏丸広光は烏丸光広(からすまる・みつひろ)の間違いでした。お詫びして訂正します。

江戸時代の筆写の伝書『荘厳令』の一頁。(華林苑蔵)「一の間」の飾り方を示す。生け花は描かれておらずこういう伝書は多い。美しい絵が添えられた伝書ではかえって細部に違和感をおぼえる場合もある。

中央の卓の上は向かって右が陽=灯、左が陰=花となっている。別のページには「二の間」の図もある。

2021年10月07日(木) 華林苑 花日記

『花車』

前にご紹介した『立花訓蒙図抛入百瓶之花型』四之巻より、この一頁では「花車」を烏丸広光の好みとして紹介しています。

烏丸広光は(からすまる・みつひろ)は桃山時代から江戸前期の公卿。歌人、能書家としても知られ、仕事で江戸へ下ることも多く幕府や武家文化をよく理解した人といわれます。

江戸の文化では、このような和歌に秀でた文化のにない手が何人も知られています。たとえば東常縁(とうつねより=東野州・とうやしゅう)は、室町時代中期から戦国時代初期の武将、歌人で美濃篠脇城主でしたが、やはり数々のエピソードとともに江戸で語り継がれてゆきます。そしてそんなふうにして、すぐれた和歌が代々文化人のあいだに受け継がれていったのです。

まだ出版文化がまだ成熟していない時代で、出版物はむしろ信憑性が低いとされ価値あるものは筆写で伝えられていった時代ですから、和歌の文化もまた本の貸し借り、あるいは対面による伝授(古今伝授)によることが多かったのです。

さて、烏丸光広は細川幽斎から古今伝授を受けて二条派歌学を究め、その歌才をかわれて後水尾上皇や三代将軍・徳川家光との深い関係も知られています。本阿弥光悦や俵屋宗達などとも交流があったことが知られ宗達の絵に賛(文)も書いており、公家としては珍しく江戸の文化人に少なからぬ影響をあたえています。公卿らしくない、とらわれない性格の才気あふれる歌人だったのです。

このような実態をみてゆくと、江戸の有名な作家たちが古来の和歌の「言葉の美意識」を絵や工芸などの「色・形」にして表現していったさまをよく理解できます。そして建築に「床の間」が定着するにつれ、それは生け花にも大きな影響をあたえました。生け花は古い和歌の美意識を表現するという、かつての室町時代・東山文化の銀閣寺・会所の高い次元を一般の武家屋敷で取り戻していったのです。

今回は具体的な和歌は取り上げていませんが、公家文化の印象が強い「花車」という『花器』が武家文化の江戸の書『立花訓蒙図抛入百瓶之花型』に公家・烏丸広光の名前とともに登場している点に注目したいと思います。上の解説文には「大名かたに飾られし」の一文もみえます。(華林)

『立花訓蒙図抛入百瓶之花型』四之巻より「秋花・花車」の項

解説には、ほんらい秋の千草の品々はそぐわないように思えるこの花車も、混ぜずにそれぞれに生かしていけることにより美しくみえる、といった主旨のことが記されているようだ。穂が大きいススキ、笹リンドウ、梅もどき、女郎花、庵萩、と読めるが、庵萩は庭の萩か。当時、立花から離れてはじまった『抛入(なげ入れ)』の花型。『立花訓蒙図抛入百瓶之花型』は元禄9年(1696)出版。

2021年09月18日(土) 華林苑 花日記

『秋は千草八千草』

江戸期の「軸と花」の系譜……2

みどりなるひとつ草とぞ春はみし秋はいろいろの花にぞありける よみ人しらず 古今和歌集

鎌倉・平安ときに奈良時代までさかのぼるすぐれた和歌の数々は、日本の伝統文化のなかでキーワードのように伝えられていきます。言葉の文化、なかでも和歌を軸として推移していったのが日本の伝統文化でした。

そんな和歌には、狂言「ふねふな」にまで登場する『ほのほのと あかしの浦の 朝霧に 島隠れゆく 舟をしそ思ふ』(伝柿本人麻呂)、尾形光琳のカキツバタ図屏風(根津美術館所蔵)のテーマと考えられる伊勢物語の八橋の段のカキツバタの和歌『から衣 着つつなれにし つましあれば はるばるきぬる 旅をしぞ思ふ』や同じ光琳の紅白梅図屏風(МОA美術館)のテーマであっただろう『末むすぶ人の手さへや匂ふらん梅の下ゆく水の流れは』(平経章 後拾遺集)などなど、多くを数えることができます。

『末むすぶ … 』の歌は鈴木春信の浮世絵にも登場し、分かりやすい内容、男女のときめきの舞台に古来の美意識が設定されていること、そして梅という豊かな文化に彩られた樹が主役であることなどが創作意欲をそそったものでしょう。

江戸時代の生け花にも和歌の文化は取り入れられていきました。床の間という、和歌の軸を飾るのに適した建築様式が江戸時代に確立していったことは、「和歌と花」の文化が大きく花ひらく要因にもなりました。そして『末むすぶ … 』の和歌にそって生けられる「水くぐりの梅」は江戸初期~中期の「なげ入れ(抛入)」に、さらに中期~後期の「生花(せいか)」に取り入れられて新たな伝統となってゆきます。

ここでは今の季節にあわせて、「秋は千草八千草」という言葉のもとになった和歌が江戸初期~中期の生け花「なげ入れ」の書に掲載されているのをご紹介します。(華林/蓮井希京記)

江戸中期、元文年間(1736-41)の『抛入岸之波』(釣雪野叟)のなかの図。野叟は漢文調の題をつけ図の花器は中国渡来の唐物と考えられる。和歌は日本の古今和歌集のもので、足利義政の東山文化由来の唐物の文化から純和風の文化へと移り変わる江戸前・中期にあってこの花と花器の組み合わせは面白い。さらに江戸後期・末期になると同じこの和歌に純和風の図が添えられるようになってゆく。

和歌の意味は「春は同じ緑色の芽で一種類の草のようにみえていたが、秋になって成長して花が咲いたらいろいろの草が入り混じっていて美しい」というもの。これが「秋は千草八千草」という伝統的な美意識となり、さらに江戸の秋の生け花ではさまざまな種類の草を混ぜ生けるという文化へと成熟してゆく。

和歌俳句の世界でも、後の時代へとその美意識はうけつがれる。以下はその例。

◇湧きかねしおなじみどりの夏草を花にあらはす秋の夕暮れ/小侍従

◇夏野をばおなじみどりに分けしかど秋ぞおりつる七草の花/藤原隆房

◇みどりなる春はひとつのわか草も秋あらはるるむさしのの原/順徳院

◇緑なる一つ若葉と春は見し秋はいろいろにもみぢけるかも/良寛

◇草いろいろおのおの花の手柄かな/芭蕉

2021年08月22日(日) 華林苑 花日記

ミョウガ の〝掌華〟

色気より食い気で美しい花に気がつかないミョウガ。葉がしげる根もとに出る一つのツボミ状のミョウガのなかに何個も小さな莟が入っており、順次、花を咲かせます。まだ花期は続きそうです。

漢字では茗荷。〝茗荷〟は中国ではカキツバタを意味したと何かの本で読んだような記憶がありますが、アヤメの仲間を指したという話はネット上でも散見します。

中国大陸での植物名と日本の植物名を比定してゆくのはかなり難しそうな作業です、広い国なので地域による文化のちがいもあるでしょうし、地域ごとの植物相のちがいや固有種も少なくありません。〝柏〟なども国、時代で指す樹が違うものの代表です。竹も中国の竹はおそろしくバラエティーに富んでいます。

生けた場所は金沢の華林苑、8月22日。

小さな生け花を、手のひら(掌)の華、〝掌華(しょうげ)〟と呼んでいます。掌華では野生のもの、庭のものなどが美しい表情を見せます。大切なのは器えらびです。 (華林)

写真を大きくするときはクリック、タップしてください。

2021年08月09日(月) 華林苑 花日記

葉の木蓮

モクレンにかぎらず、枝ものを生けるといえば花を思い浮かべます。でも、それぞれの樹の葉や枝ぶりはとても個性的で、禮華ではその美しさを存分に楽しむことができます。左側には木蓮の実もみえています。

2017年9月に生けた作品で、今回はじめての発表です。

華、花器の意匠/華林 陶器制作/前田弥冨

モクレン、ヒサカキ、デルフィニウム、小菊2色

写真を大きくするときはクリック、タップしてください。

2021年07月20日(火) 華林苑 花日記

栂を生ける

「栂」とかいて、地域によってはトガ、ツガと微妙にちがう呼び方をしているようです。じっさいに植物としての違いもあるようで、林業においては別のものとして区別するという話を伺ったことがあります。ここで生けたのはツガでしょうか?

アスナロは石川県ではアテとよばれ、漢字は「档」です。さまざまな説があるようですが、貴い、という意味とする説がなんとなくしっくりきます。

華型は禮華(れいか)です。

華、花器の意匠/華林 花器制作/荒木実

栂、アスナロ、三つ葉ツツジ、ヒオウギ、鶏頭、キリフキソウ、クジャクソウ

写真を大きくするときはクリック、タップしてください。

2021年07月06日(火) 華林苑 花日記

〝月草〟 の掌華

万葉集では月草(つきくさ)とよばれるツユクサ。古来、紫は〝高貴な色〟とされ、野にあって天の月を映す高貴な花と考えられたのでしょうか。月は天における陰の象徴、そして陰の本質をあらわす色は、アジア古来の哲学では紫なのです。

生けた場所は金沢の華林苑、7月6日。前日に小松市の元田様にいただいたツユクサです。

華/土橋穂美 陶器/華林

小さな生け花を、手のひら(掌)の華、〝掌華(しょうげ)〟と呼んでいます。

写真を大きくするときはクリック、タップしてください。

2021年07月05日(月) 華林苑 花日記

江戸期の「軸と花」の系譜 … 1

華林苑には江戸期のさまざまな生け花の書物が残されています。

『立花訓蒙図抛入百瓶之花型』は元禄9年(1696)に出版されたもので、○○訓蒙図彙などの名前がつく多くの同様の書は、ヒットした『訓蒙図彙』(きんもうずい/中村惕斎/寛文6年(1666=図入り百科事典とされる)のあとに続いた多くの出版物です。『仏像図彙』などなど、古書店の多い金沢の街ではかつてはよく扱われていたようです。

いけばなの書は江戸時代に入って出版産業がさかんになるころから上方を中心に数多くあったようで、そのなかでも立花とも茶花ともちがう新たないけばな「なげ入れ(抛入)」にかんするものではこの書はごく初期のものではないかと考えられます。「床の間」のスタイルが確立して普及しだす江戸初期では、立花も茶花も床の間にとっては最適なものとは言えず、必然的に生まれてきた花といえるでしょう。そしてこの時期(元禄年間)にこれだけの書がつくられるということは、それよりも一定期間まえから「なげ入れ」がおこなわれていたと考えるべきです。そして元禄のころからは京都、大坂にくわえて江戸にも版元がふえていったようで、つまり江戸でも芸道文化が花開きはじめます。

このページの軸の哥は藤原俊成の「むかし思ふ草の庵の夜の雨に泪な添へそ山時鳥」で、新古今集にみられるものです。この種の書をみていると、同じ和歌でも今日一般的に伝えられる字句とすこし違うものがみられる場合が少なくないようで、ちがうままに味わうのもいいと思います。また、哥の解釈以上に言葉の響きや単語の意味の深さといったものを楽しみたいと思います。ここでは母音が続くと一文字にしか数えないという万葉集などの「字余りの法則」が部分的に生きているようで、音の響きにはなおのこと敏感でありたいと思います。さらには、あのホトトギスのまるで異次元からきたような鳴き声を思い浮かべることができれば、さらなる幽玄の世界に浸ることもできるでしょう。

花は卯の花(うのはな)、鷹の羽薄(たかのはすすき)と読めます。器の名前を各頁の題名としており、「菱口」は器の生け口の形によるものでしょう、器が花にとって絶対的に重要であるという室町・同朋衆いらいの感覚と思われ、軸と花の関係を重視するのも同様です。立花ではこの感覚は失われ、絢爛豪華を競い合う『花会』という道を歩んでいきました。

図の上の解説文はずれ込んでおり、この図の解説文は2ページほど前にあります。また図の左上には「夏花」とあり、四季ごとの構成となっています。 (華林)

むかしおもふ くさのいほりの よるのあめに なみだなそへそ やまほととぎす

〔図はクリック、タップすれば拡大します〕

ブログ一覧

過去の全記事

- 2025年06月(10)

- 2025年05月(13)

- 2025年04月(6)

- 2025年03月(4)

- 2025年02月(2)

- 2025年01月(5)

- 2024年12月(4)

- 2024年11月(5)

- 2024年10月(3)

- 2024年09月(5)

- 2024年07月(2)

- 2024年06月(5)

- 2024年05月(3)

- 2024年04月(6)

- 2024年03月(7)

- 2024年01月(4)

- 2023年12月(4)

- 2023年11月(6)

- 2023年10月(2)

- 2023年09月(6)

- 2023年08月(3)

- 2023年07月(3)

- 2023年06月(5)

- 2023年05月(6)

- 2023年04月(7)

- 2023年03月(8)

- 2023年02月(2)

- 2023年01月(9)

- 2022年12月(3)

- 2022年11月(4)

- 2022年10月(6)

- 2022年09月(2)

- 2022年08月(3)

- 2022年07月(1)

- 2022年06月(12)

- 2022年05月(7)

- 2022年04月(2)

- 2022年03月(4)

- 2022年02月(2)

- 2022年01月(4)

- 2021年12月(4)

- 2021年11月(6)

- 2021年10月(6)

- 2021年09月(3)

- 2021年08月(5)

- 2021年07月(6)

- 2021年06月(11)

- 2021年05月(16)

- 2021年04月(2)

- 2019年08月(1)