華林苑ニュース 第4号 2016.8

楓(かえで)

(1) 楓。『彩流華 第33号』掲載の平泉寺白山神社にて。(2) 江戸初~中期の「なげ入れ」の書には梅、柳など中国色の強いものが多く楓はあまり登場しない。

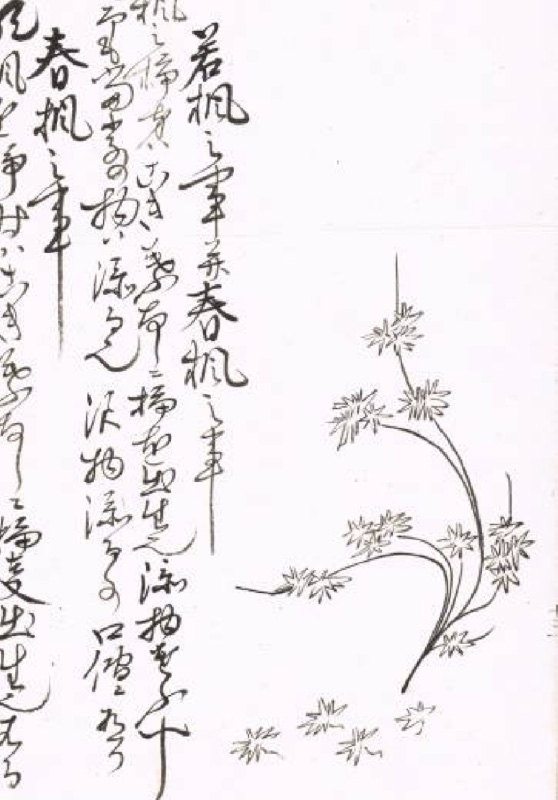

これは江戸後期の『遠州流切紙口傳書』を明治時代に筆写したものの一頁。「若楓」「春楓」の文字がみえる。生け方は「生花(せいか)」。

華道・芸道の話

床の間の上座 と下座 (1)

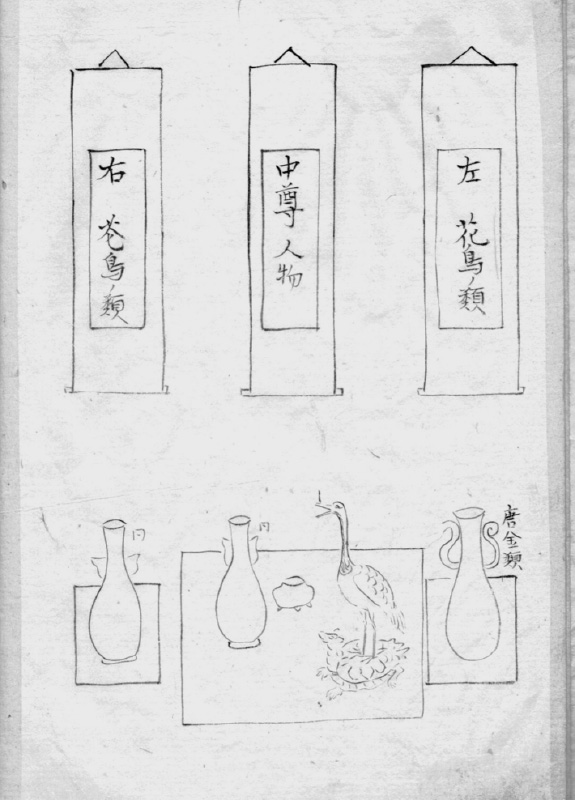

床の間の飾り方が完成したのは室町幕府八代将軍足利義政のときといわれます。それを解説したものがいくつか残っていますが、いずれも後世に書かれたもので厳密に当時の様子を伝えるものとは考えられていません。しかし、おおまかな飾り方はそれ以来定着してゆきます。その床の間に飾るものとは、軸、華、灯、そして香炉など香りにかかわるものです。華、灯、香などそれぞれのパーツはそれ以前からさまざまに飾られていました。とくに仏前に供えるものとしてはお馴染みのものです。しかし、それらをどのようなバランスでどう配置するかが足利義政のとき、義政のお抱えの芸道者たちによって決められた、ということです。その根拠は、アジア古来の五行の哲学であり、奈良時代、平安時代で違いがみとめられる陰陽の配置の哲学だと言えそうです。

彼らは同朋衆、あるいは阿弥衆とよばれています。同朋衆は将軍のそばにあった人々の意味でしょうか、阿弥衆のほうは広い意味では一遍上人以来の『時衆』に対する呼び名で、つまり彼らが時衆であったと考えてよさそうです。一ヵ所に定住することなく全国を巡った一遍上人以来の代々の遊行上人のもとで、中世には「踊り念仏」をする不思議な人たちの集団が生まれました。どうもかなりパワフルな人々だったようで、廻船問屋や室町幕府の金庫番の職にあった人などにもそれらしき名前がみられるようです。

踊念仏をしていたかどうかは別として、能を大成した観阿弥、世阿弥も阿弥衆と考えていいでしょう。というのは、たとえば世阿弥の謡曲には随筆の性格を兼ね備えたものが多く、そこには阿弥衆でなければ記さないような内容がみられるからです。たとえば佐渡に流されたときの『金島書』では、配流になった心境からでしょうか、山岳修験の秘伝口伝のような普通はあまり口外しない内容がみられるのです。一遍上人絵巻で熊野の場面が重視されているように、阿弥衆の本質は熊野修験とふかい関わりがあるものと考えられます。

慣れない人には奇異に感じるかもしれませんが、床の間の飾りのなかの華と灯は、陰と陽の性格を持ちます。陰は神話のイザナミ神=女神、陽はイザナギ神=男神と同じ意味で、古代中国の伝承とも重なり、そこから導き出される陰陽の左右の配置が床の間の華と灯の配置の根拠と考えられます。奈良時代に多くみられる陰陽の配置がこれとは逆になっているのは興味ぶかいところで、二つの異なる力を表現しているようです。もちろんいずれもが必要不可欠の大切な力なのですが。

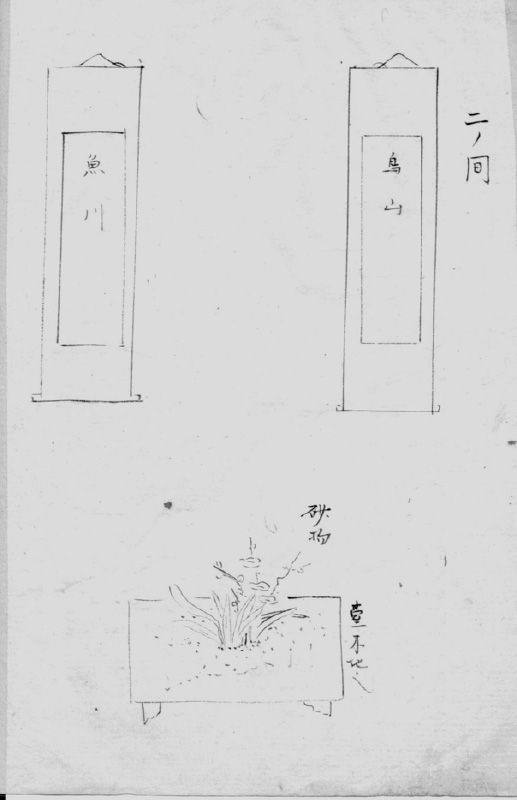

床飾り(荘厳=しょうごん)の書より。江戸時代か。かつて秘伝口伝は筆写で伝えられていった。

華林苑 公開講座 16年3月 『陰陽の意味』より

雄蕊 と雌蕊

「陰陽」はさまざまな側面での〝対比〟です。とくに『雌雄』は重要な陰陽です。

花には雄蕊(おしべ)と雌蕊(めしべ)があることはご存じでしょう。ひとつの花にオシベとメシベの両方があるのが一般的ですが、オシベしかない花、メシベしかない花を別々に咲かせる植物もあります。さて、オシベとメシベが同じひとつの花にある植物では、花びらが開いたときオシベとメシベが同時に成熟しているということはありません。オシベがさきに成熟する場合はメシベはまだ成熟しておらず、オシベが花粉を出さなくなってからメシベが成熟します。(ぎゃくの植物もあります)同じ花のオシベの花粉をメシベが受粉することがないようにしているのです。

花がさかりのとき、昆虫が蜜を吸いにきているのをよく見かけます。昆虫がその花のオシベの花粉を、先に咲いてメシベが成熟した別の花へと運ぶのです。つまり、違う個体のオシベとメシベが受粉するという、生殖活動がおこなわれるのです。

このことにより、同じ種類の植物でも個体が違うため遺伝子も少し違う二つの遺伝子が一緒になり、両親とはやや違う個体が生まれます。このような変化が世代間でおきるため、植物の進化のスピードが速くなるのです。ぎゃくに、もしも同じ花のオシベとメシベが受粉してしまえば親とまったく同じ子どもが生まれ、わざわざオシベとメシベがある花を咲かせる必要がないのです。

そんな植物は花ではなく胞子で繁殖(世代交代)します。親とほとんど同じ遺伝子の子どもが生まれるので進化のスピードは遅くなります。シダ植物がその代表です。これは地球上では、生殖、世代交代の形としては古い原始的なものなのです。また虫も必要でないため、鮮やかな花を咲かせ蜜をたくわえる必要もありません。

近縁種の違う植物を受粉、交配することでさまざまな園芸品種が生まれます。花菖蒲などの豪華な花がそうです。今日の花店の花はかなりの割合が園芸品種です。自然界でもある程度は異種間の交配が行われてきたでしょうが、自然界では生き延びやすいごく一部のものだけが残っていったのです。人工的な交配による園芸品種はほとんどの場合、大切に育てなければ絶えてしまいます。だから山などでは園芸品種はほとんど見かけないのです。

地球上の三十数億年の生命の歴史のなかで陰陽=雌雄の出現は画期的なことでした。日本の神話でも初期の神々が『独神』で、ある時期から男女=陽と陰の一対の神になるのは偶然の一致とは思えません。そして生命体、植物に陰陽ができた結果、今日の私たちはさまざまな種類の美しい花に遊ぶことができるのです。桔梗(ききょう)の花。オシベ、メシベが順にひらく。

(1) オシベもメシベもまだ閉じていて成熟していない状態。

(2) オシベが離れ、そろそろ花粉が出だす。

(3) メシベが開く。オシベはそろそろ終わり?

植物の中国名と日本名の関係は複雑怪奇です。梅、柳、竹などの特別によく知られるもの以外は、名前が同じでも違う植物を指していることのほうが多いと考えたほうがよさそうです。竹にしても、中国南部では孟宗竹の太さで株立ちになるものが多く、日本の常識は通用しません。両国間の植物にかんする情報の交換もまだまだのようです。

日本のカエデに楓の字があてられるようになったのは、中国渡来の文献にあったこの漢字に日本のカエデをあてはめた、という経緯を推測できそうです。この字ヅラとカエデのとくに葉を落としたときの枝ぶりはよく合っていると思います。

モミジ、古くはモミヂと表記しますが、もともとは紅葉のこと、そこから紅葉する木の代表としてカエデのことを指すようにもなりました。古くは「黄葉」と書かれたように山里の秋はむしろ黄色がめだつのですが、平安のころ貴族の生活が都市化するにしたがいより赤色が強い「紅葉」という字へと変化したようです。

山に生えるカエデには葉の大きさや形が少し違う幾種類かを目にしますが、ウリハダカエデなどは葉の形はかなり違います。でも花と実のプロペラはカエデそのもので、冬枯れの枝の特徴もカエデらしいものです。 カエデは古来日本でもっとも愛でられた植物の一つでしょう。